Urlaubsmäßig ist es bei mir heuer auf 4 Tage Kroatien und 7 Tage Griechenland beschränkt – immerhin, das war auch schon weniger.

Das hat mit meiner privaten Situation zu tun, aber auch mit meiner zunehmenden Unwilligkeit zu fliegen. Das wiederum hat nicht nur Umweltschutzgründe, mir geht das ganze Brimbori schlicht und einfach auf die Nerven, die langen Wartezeiten, die Verspätungen, die depperten Kontrollen (wie klein muss die Nagelschere sein, damit ich sie mitnehmen darf etc.) und vor allem die unwürdige Quetscherei in immer enger werdenden Sitzen. Wobei Kurzstrecken ohne Zwischenaufenthalte einigermaßen erträglich sind.

Das alte Problem bleibt bestehen: Ohne Flugzeug ist die Reichweite einfach massiv eingeschränkt und Zugreisen sind auch nicht immer angenehm, von langen Autofahrten ganz zu schweigen.

Mein Ziel ist maximal 1x jährlich und idealerweise gar nicht. Und ich sehe Fliegen nach wie vor als Luxus an, der im Sinne des Begriffs nur eingeschränkt verfügbar ist.

Um die Diskussion abzukürzen: Fliegen ist kein Menschenrecht. Schon gar keines, das Menschen immer überall uneingeschränkt zur Verfügung stehen muss. Fliegen sollte massiv teurer werden, mein Flug nach Kos hat 190 Euro gekostet, der gefühlt passende Preis sollte 500 sein. Dann müsste man Fluglinien auch nicht alle paar Jahre mit Millionen an Steuergeld „retten“ und wenn junge Menschen mit wenig Geld von Australien nach Kalymnos zum Klettern fliegen wollen, müssen sie ein wenig länger darauf sparen, so wie ich das in meiner Jugend auch tun musste, ohne dass mir Lebensqualität verloren ging. Oder sie kaufen sich beim jährlichen Handy eines um 700 statt um 1.400 Euro und schon geht das mit dem Flug.

Für mich wäre auch ein CO2-Kontingentsystem denkbar, bei dem man Flugkilometer durch Umweltschutz anderswo anspart, die man dann verwenden kann.

Das würde auch zu einer Bewusstseinsentwicklung führen, die ich derzeit noch nicht erkennen kann, wenn ich auf die übervollen Flughäfen und die ständig steigenden Flugzahlen schaue.

Mein Urlaub war schnell gebucht, mein lieber alter Freund Rudi hatte mir eine Griechenlandwoche schmackhaft gemacht und da ich schon lange nicht mehr dort war, konnte ich nicht widerstehen. In seinem kleinen Appartement gibt es zwei Betten und ich freute mich schon auf das Gezirpe der Zikaden in sommerlichen Wäldern, die ich durchwandern wollte. „Wenn Du willst, nehme ich dich ein oder zwei Mal zum Klettern mit, da kannst du dir das anschauen“ meinte Rudi.

Als ich aus Interesse und um mir gleich Wanderrouten schmackhaft zu machen die Insel googelte, war ein leichter Schock nicht zu vermeiden: Das ist ein Steinhaufen, da gibt es keine Handvoll Bäume auf der ganzen Insel. Also nix mit Wandern, schon gar nicht im August.

Somit war auch völlig unklar, was ich dort tun könnte. Natürlich gibt es nette Strände, aber ich bin kein Sonnenlieger. Dazu kam noch ganz aktuell ein fetter Sonnenbrand, den ich mir am Wochenende zuvor in Kroatien geholt hatte. Sonne war also eine ganz schlechte Idee.

Glücklicherweise kenne ich seit meiner Romreise die Alaska-Regel („Repariert wird etwas erst, wenn es kaputt ist“) und dazu die alte Regel meines lieben Freundes Hans („Man soll sich auf Sorgen keinen Vorschuss nehmen“).

Also beschloss ich die Woche einfach auf mich zukommen zu lassen. Irgendwas Nettes würde sich schon ergeben.

Die Anreise mit dem Roller zum Flughafen habe ich schon ausführlich in früheren Postings beschrieben, das funktionierte wie immer. Da ich nur mit Handgepäck flog, war die Anreise- und Wartezeit gering und weil es sich um einen Billig-Urlaubsflug handelte, musste wir mit diesen elenden Bussen zum Flugzeug fahren. Egal.

Nicht ganz egal war mir die Ansage des Piloten, dass sich aufgrund von Flugzeugstau in der Luft unser Abflug um ca. 30 Minuten verspäten würde, „sofern wir nicht Glück haben und früher drankommen“.

Das Glück war uns schließlich hold und wir konnten tatsächlich wenige Minuten später abfliegen. Dank des Wassertricks (Leere Wasserflaschen durch die Kontrolle bringen, danach am WC mit frischem Wiener Wasser anfüllen) hatte ich auch was zu Trinken an Bord, bei der AUA bekommt man nur einen kleinen Becher Wasser und immerhin eine Mozartkugel, deren Verzehr ich mit dem Prädikat „unverzüglich“ weiterempfehle, sonst hat man nämlich immer Schokoladegatsch in der Hose oder sonstwo.

Nach Kalymnos kommt man nur mit der Fähre von Kos. Der Flughafen befindet sich nur ca. zehn Fahrminuten vom Hafen, wo ich ein Zimmer für eine Nacht gebucht hatte. Das geht heute alles problemlos online, in diesem Fall über booking.com und die Kommunikation mit dem Vermieter klappte über Whatsapp.

Nicht ganz so einfach ist der Transport. Der Bus vom Flughafen zum Hafen von Mastichari kostet zwar nicht viel, aber die Busfahrer sind mit den Taxifahrern verbandelt und scheuchen einen gerne vom Bus weg hin zu den Taxis – so ist das Rudi letztes Jahr passiert.

Ein Taxi zu bekommen ist aber auch nicht einfach, weil man sich ganz hinten in einer langen Schlange anstellen muss.

Ich wollte mir ein Taxi mit anderen teilen und ging daher die Schlange von vorne an durch mit der Frage, ob jemand zum Hafen fährt und weniger bezahlen möchte.

Kurze Zeit später hatte ich ein nettes junges Pärchen gefunden, die über die Kostenersparnis erfreut waren und außerdem noch das Nachbarzimmer in meiner Unterkunft hatten. In einer kleinen Taverne direkt am Strand, keine Gehminute vom Hotel, haben wir dann noch gemeinsam Abend gegessen und ich fand den Urlaubsauftakt absolut gelungen. Inklusive

Mythos-Bier und hervorragendem Tzatsiki.

Am nächsten Morgen zur Fähre gehen, ein Ticket um 8 Euro kaufen und eine Stunde Überfahrt genießen oder überstehen – je nachdem. Für mich war es durchaus Genuss, man hat die Auswahl zwischen Oberdeck mit Sonne bzw. etwas Schatten oder einem klimatisierten Salon. Alles verläuft ohne Hektik und die Fähre war pünktlich.

Am Hafen in Kalymnos erwartete mich Rudi mit seinem Motorroller. Das ist auf der Insel das perfekte Fortbewegungsmittel, außer man hat Kinder dabei oder extrem viel Gepäck zu schleppen. Die Kosten sind ebenso überschaubar (in meinem Fall 15 Euro pro Tag für eine brandneue Piaggio Liberty 125) wie die Administration. Führerschein vorzeigen, einen Wisch unterschreiben und losfahren – komplizierter wird es nur bei einem Unfall, den Rudi letztes Jahr leider hatte. Aber auch da war die Rollerrückgabe einfach, über die paar Kratzer wurde großzügig hinweggesehen und auch Rudis Rücktransport mit dem ÖAMTC-Schutzbrief war perfekt organisiert.

Den Verkehr kann ich am besten mit „südländisch-anarchistisch-entspannt“ beschreiben. Griechen haben fast ausnahmslos keinen Helm auf, traditionell auch bei schweren Maschinen. Die meisten Menschen haben aber Roller, fahren flott, aber nicht völlig verrückt. Schutzkleidung gibt es nicht, maximal einen Helm.

Ich hatte ordentliche Motorradhandschuhe und einen Nierengurt aus Wien mitgenommen, ausleihen könnte man sich das dort nicht. Den Leihhelm muss ich als besseren Witz bezeichnen, stürzen will ich mit sowas nicht. Beim Fahren habe ich außerdem die festen Wanderschuhe angezogen – besser als nix.

Bild: Bei einer Inselumrundung

Wir sind auf einer griechischen Insel, das ist die Erklärung für all das und noch viel mehr, etwa für die kreative Befestigung der Nummerntafel bei diesem Motorrad:

Bild: Enduro vor Bougainville mit strafzettelreduzierender Taferlbefestigung

Wobei – die Rechnung geht für den Fahrer möglicherweise nicht auf, denn die Insel ist klein und wahrscheinlich kennt man sich sowieso.

Gestraft werden laut Rudi nur die Touristen, die im Ort Masouri gerne gegen die Einbahn fahren, wobei man zu ihrer Entschuldigung sagen muss, dass es keine Beschilderung gibt. Gelten tut sie trotzdem. Und die Einheimischen fahren sowieso gegen die Einbahn, was zu kurzen, aber gepflegten Staus und Schimpforgien führt, wobei sich in erster Linie die gegen die Einbahn Fahrenden aufregen, warum sie nicht weiterfahren können. Wir hatten bei solchen Szenen erste Reihe fußfrei in der Taverne.

Rudi fährt nach seinem Unfall dieses Jahr noch etwas vorsichtig, wir kamen ohne Probleme bis zu seiner Unterkunft, sehr nett gelegen mit Blick hinunter aufs Meer.

Bild: Feiner Blick mit griechischer Flagge und Pinien.

Um dorthin zu kommen, muss man kleine, kurvige Straßen fahren. Ohne Roller oder Auto geht gar nichts. Für die Griechen ist das ganz normal und kein Problem, die Nachbarn fahren sogar die zwei Gehminuten hinunter zum Strand mit dem Motorroller. Vereinzelt gibt es zwar schon E-Autos, generell ist Umweltschutz aber eher ein Fremdwort. Es gibt keinerlei Mülltrennung und der Strom für die Insel kommt von einem Dieselkraftwerk.

Solarmodule gibt es nur vereinzelt und ich bin erstaunt, wie all die Klimaanlagen mit dem einen Kraftwerk betrieben werden können. Sollte es einmal eine Ölkrise geben, steht die Insel still.

Bild: Ölhafen mit Tanklastern

Bild: Dieselkraftwerk

Immerhin müssen sie nicht von einem Tankschiff mit Wasser versorgt werden. Laut unserer Zimmerwirtin kommt es aus den Bergen, ist aber salzig.

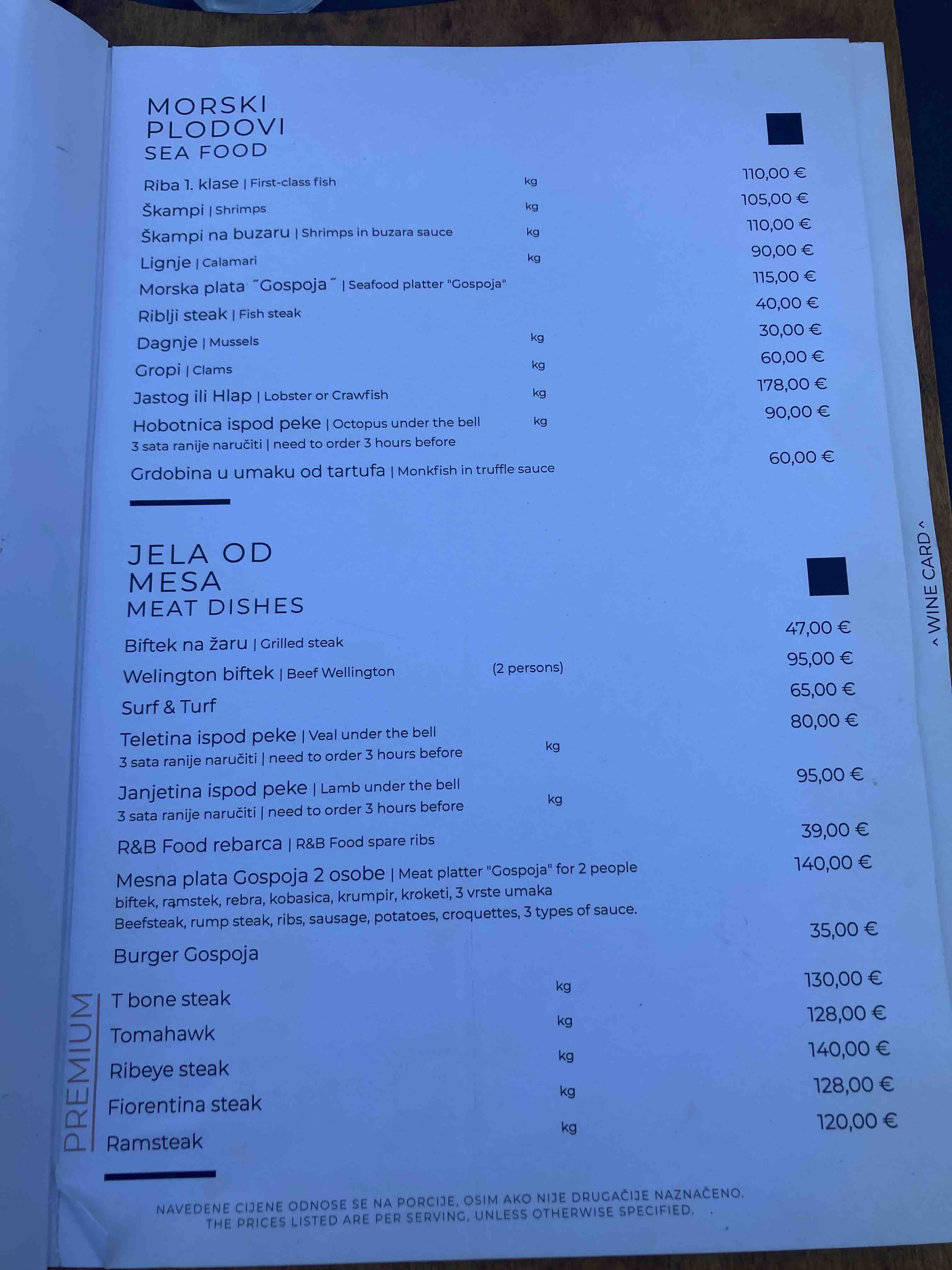

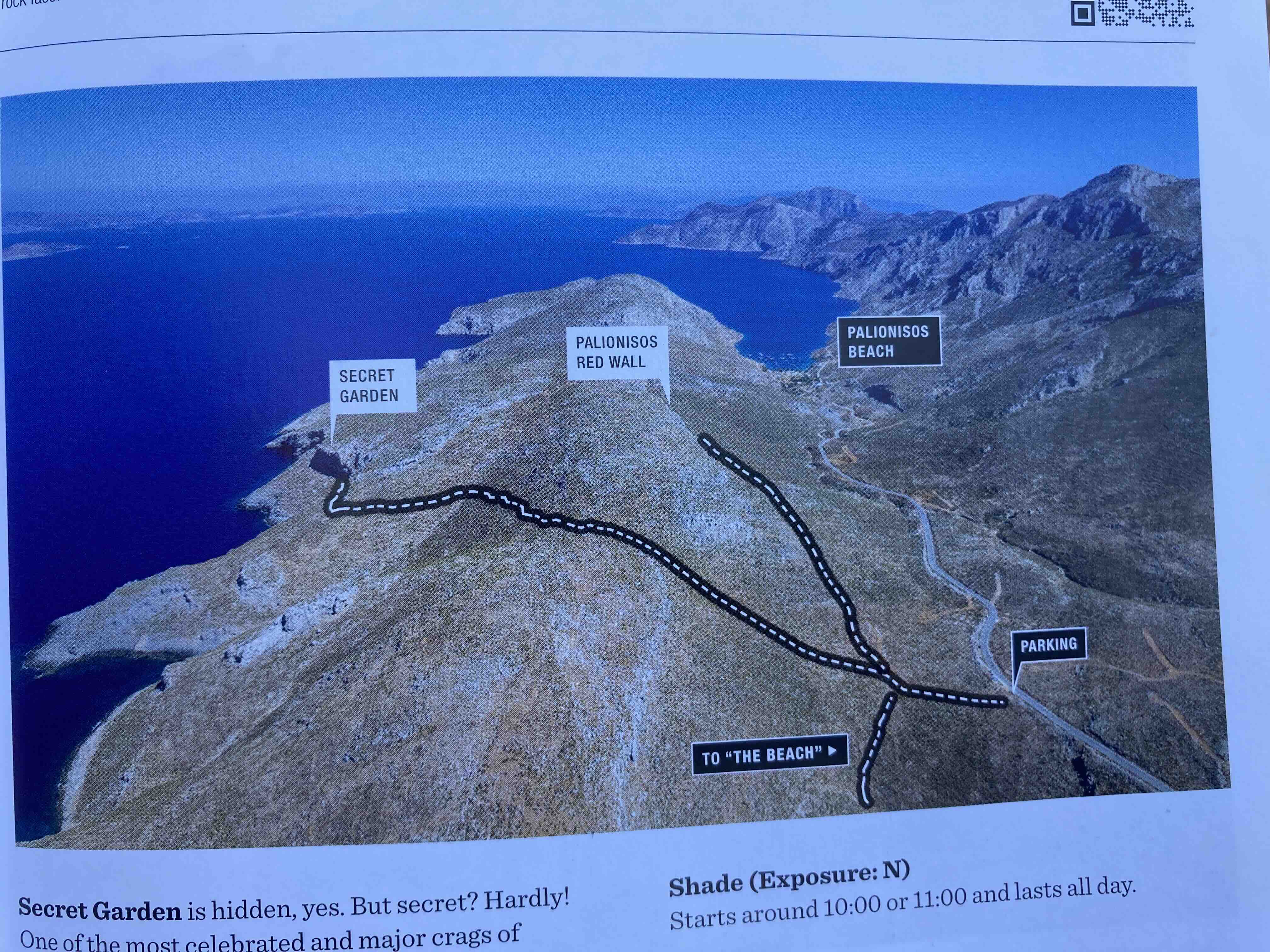

Meine Fähre ging um 9 Uhr und nach einer kurzen Einkaufstour in den Supermarkt und der Abholung meines Leihrollers ging es zum ersten Kletterplatz, dem „Arginonta Valley“. Die Insel ist DAS Paradies für Sportkletterer und bietet über 5.000 gebohrte Routen. Die sind alle in einem dicken Buch verzeichnet und gut beschrieben. Dieses Buch ist sozusagen die Bibel und alle haben es. Wer will, kann sich alle Routen auch online ansehen, aber es gibt nicht immer überall Empfang und außerdem geht ein guter Teil der Einnahmen in die Pflege und den Ausbau der Routen.

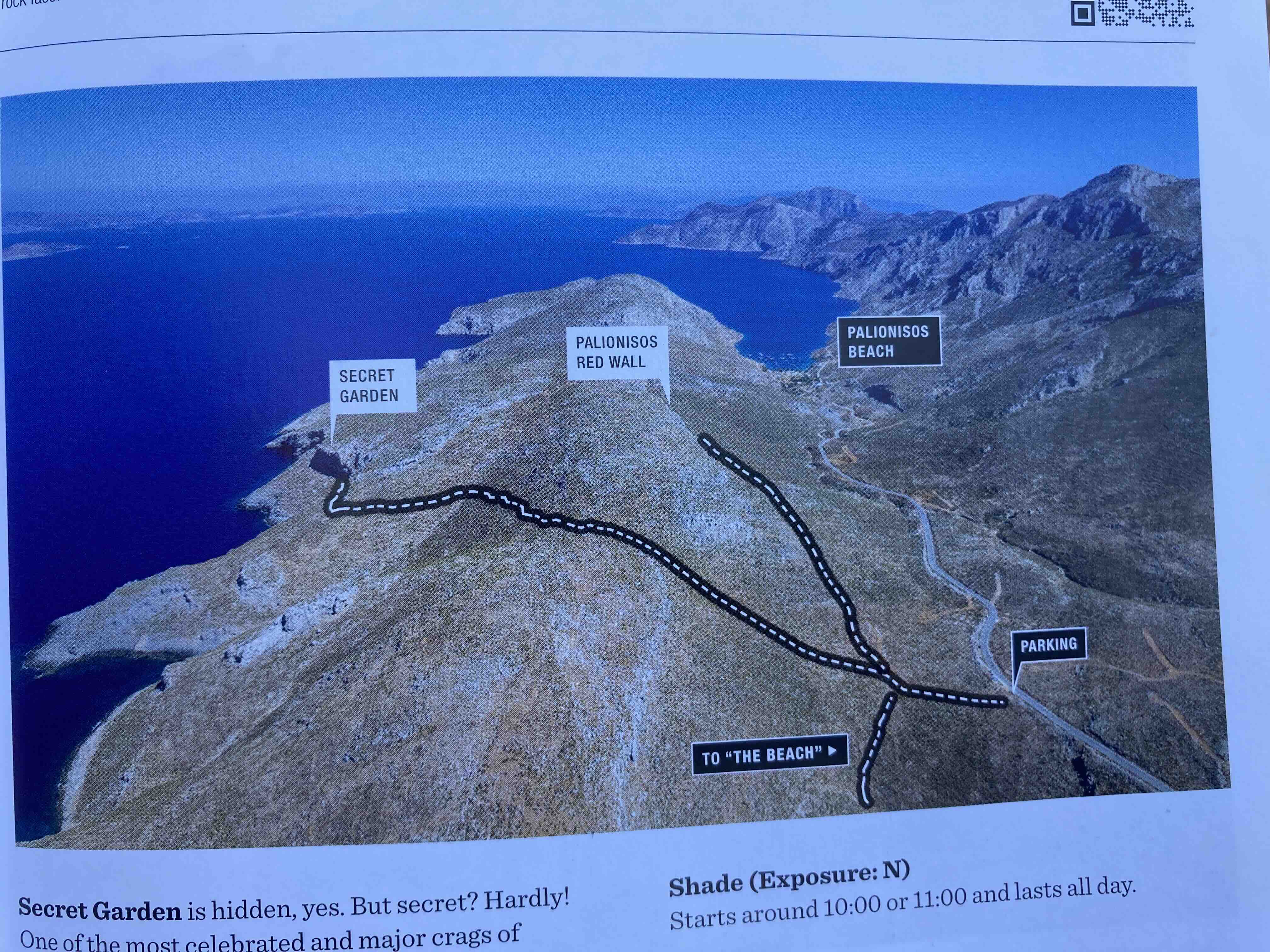

Bild: Jedes Klettergebiet auf der Insel ist genau beschrieben, auch der Zustieg, der manchmal lange, steil und schwierig ist, oder aber nur wenige Minuten dauert, wie im erwähnten Arginonta Valley. Man fährt mit dem Roller oder Auto zum Beginn des Zustiegs und geht mit der Ausrüstung dann zum jeweiligen Klettergebiet. In diesem Fall heißt es „Secret Garden“ und hat Schatten ab ca. 10 Uhr. Das ist immer eine sehr wichtige Info, weil man in der Sonne im Sommer nicht klettern kann. Der Stein heizt sich auf und wird rutschig und außerdem ist es generell nicht aushaltbar.

Daher kann man manche Gebiete am Vormittag klettern und andere am Nachmittag.

Bild: Zustieg zu „Poets“, das am Vormittag bekletterbar ist. Oben sind mehrere Wände sichtbar und es geht steil bergauf. Jeder hat einen Kletterrucksack, in dem sich das Seil, die Expressen, der Gurt und die Kletterschuhe sowie noch jede Menge anderes Zeugs befinden.

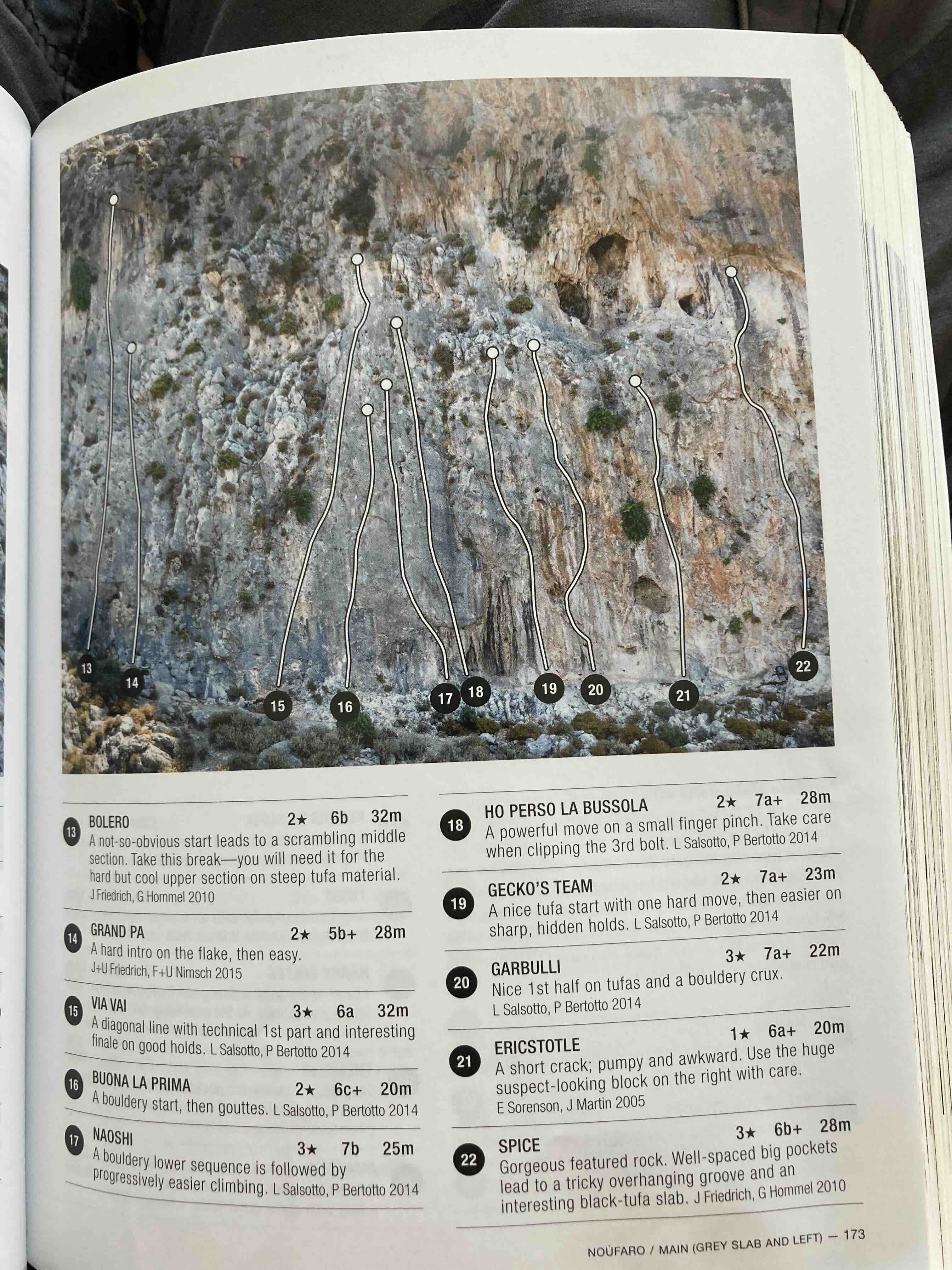

Wenn man dann bei der Wand angelangt ist, schaut man sich im Buch an welche Route man klettern möchte. Es gibt so viele, dass immer genügend frei sind. Die Routen liegen oft nur 2 Meter auseinander und manchmal tummeln sich schon eine Menge Leute an und in der Wand.

Bild: Am Fuß einer Wand. Manche bereiten sich vor, andere klettern und werden von unten gesichert. Diese Wand heißt „Alani“ und hat relativ leichte Routen, die auch für Kinder geeignet sind.

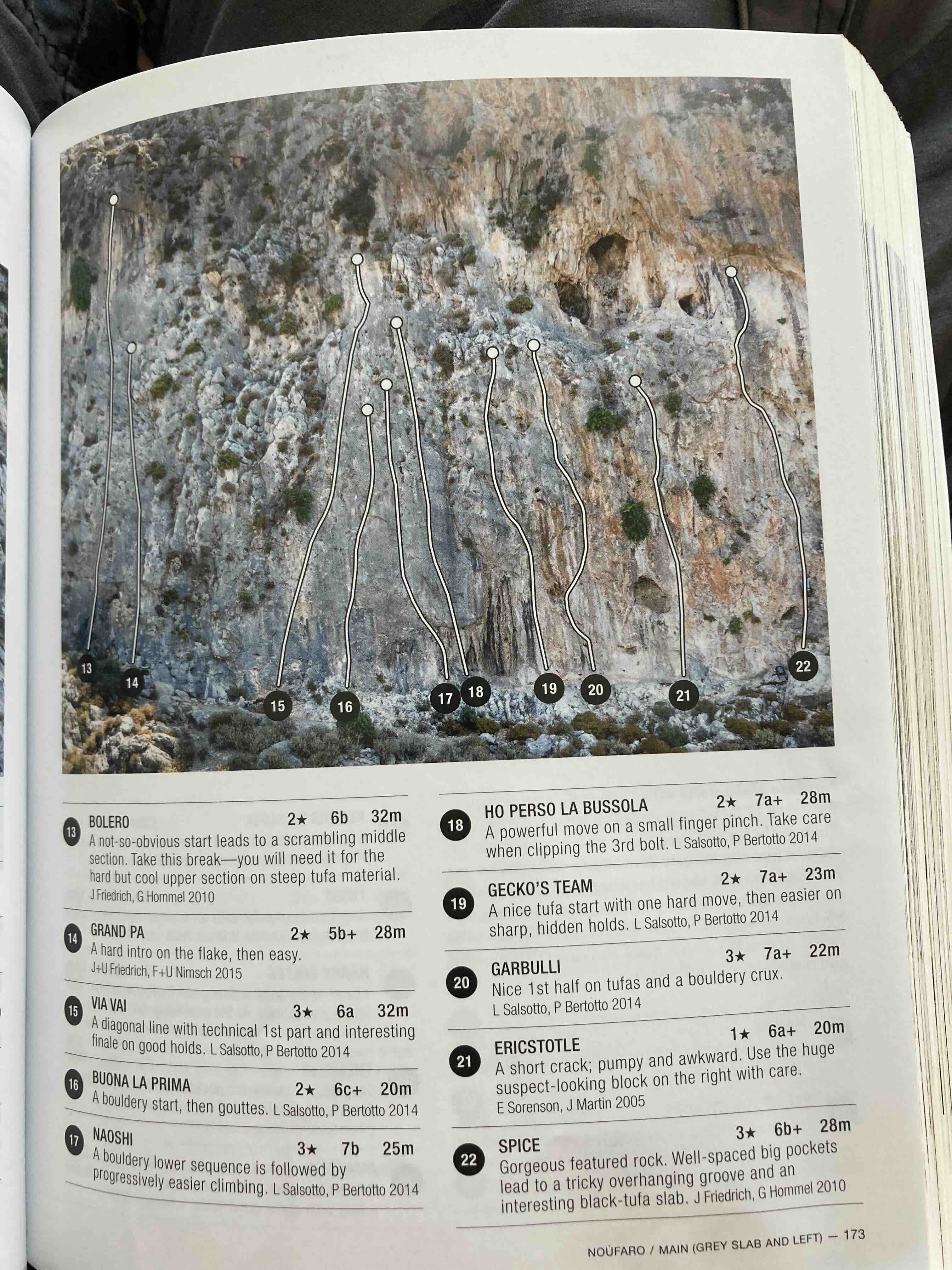

Bild: Eine Seite aus dem Buch. Man sieht die Routen einer Wand. Als Info gibt es eine Nummer, einen Namen, den Schwierigkeitsgrad, die Länge und eine kurze Beschreibung der Besonderheit. Das ist sehr professionell aufgezogen.

Dieses Bild stammt vom Klettergebiet Noufaro, die Wand heißt „Noufaro Main“ und die Route, die ich geklettert bin, heißt „Via Vai“, ist eine leichte Traverse und eine „leichte 6a“. Mehr dazu später.

An diesem Nachmittag war alles neu für mich. Wir trafen uns mit Andrea, einem sehr netten Italiener, mit dem Rudi schon einige Tage lang geklettert war. Da ich ja nicht geplant hatte klettern zu gehen und das ja auch überhaupt nicht beherrschte, war ich in erster Linie Zuseher. Das fand ich aber durchaus interessant, in eine neue Welt hineinzuschnuppern. Die Klettercommunity ist ähnlich wie andere Sportgemeinschaften, etwa beim Flaschentauchen, Surfen, Fallschirmspringen etc.

Es gibt wie überall Fanatiker, Mitläufer, Angeber, Profis und noch vieles mehr. Sportklettern unterscheidet sich vom Alpinklettern erheblich. Kern dieses Sports ist das Besteigen von Routen, in der Halle oder eben wie hier auf Felswänden. Um das irgendwie schaffen zu können, muss man es lernen und das geschieht in erster Linie in der Halle beim „Bouldern“. Dort lernt man die Technik, also wie man den Körper richtig bewegt, dreht, verspannt und vieles mehr. Dabei gilt: Je besser die Technik, umso weniger Kraft braucht man.

Ich hatte noch gar keine Technik und dazu auch nicht die notwendige Ausrüstung. Rudi hatte aber einen zweiten Klettergurt und so durfte ich bei einer Route, die Rudi und Andrea vorher hinaufgeklettert waren, mein Glück versuchen.

Als Minimaltechnik reicht zu wissen, dass man (zumindest in den unteren Schwierigkeitsgraden) mit den Beinen steigt und die Hände nur zur Stabilisierung verwendet. Allein das bewirkt, dass man schon doppelt so weit kommt wie ohne diese Technik. Ich kletterte also unter Anweisung hinauf („da links ist ein Griff… nein, noch ein bissi weiter links… ja, sehr gut… und jetzt den rechten Fuß noch etwas weiter nach oben… genau!“) und schaffte immerhin ca. 70% der Route „Terra Nullius“, einer leichten 5a.

Ich muss jetzt ein paar Worte über das Sicherungsprinzip verlieren. Jede dieser Routen ist „gebohrt“, d.h. es sind in gewissen Abständen Stahlstifte in die Wand betoniert, an deren Ende eine Öse ist. Wenn der erste hinaufklettert (das nennt man den „Vorstieg“), hängt er sich mit dem Seil, das an seinem Klettergurt befestigt ist, über sogenannte „Quick Draws“ in die jeweils nächste Öse ein. Diese Quick Draws (auf Deutsch werden sie „Expressen“ genannt) bestehen aus zwei Karabinern, die mit einem massiven Kunststoffband verbunden sind.

Der Kletterpartner (oder die Partnerin) steht unten und hält das Seil möglichst straff. Wenn man hinunterfällt, dann maximal den Weg bis zur oberst eingehängten Öse und den gleichen Weg natürlich noch einmal.

Das Seil dehnt sich noch ein wenig und federt den Sturz zusätzlich ab. Das ist so ausgereift, dass es bei vielen Millionen Besteigungen auf Kalymnos in den letzten 15 Jahren nur einen einzigen tödlichen Unfall gab.

Bild: Andrea sichert Rudi, der gerade Vorstieg geht und in diesem Moment zu einem Quick Draw greift, von denen er ausreichend viele am Klettergurt hängen hat, um bis nach oben zu kommen. Auf der Route daneben kämpft sich gerade ein Kind hinauf – es ist unglaublich, was die zu leisten vermögen. Sie sind meistens komplett angstfrei und viele entwickeln sich später zu hervorragenden Kletterern.

In meinem Fall war die Angelegenheit sogar noch einmal sicherer, weil ich nicht als Erster hinaufsteigen musste, sondern schon ein Seil hatte, das ganz oben („Top“) der Route in einen Karabiner eingehängt wurde. Ich konnte also gar nicht hinunterfallen, was mir das Gefühl kompletter Sicherheit gab. Daher konnte ich auch komplett angstfrei klettern. Das nennt man „Top Rope“-Klettern und es wird für Kinder verwendet und Anfänger wie mich.

Bild: Rudi sichert mich auf den ersten Metern – hier am Bild sind noch gut die Wanderschuhe erkennbar, mit denen ich die Route versucht habe.

Am Abend waren wir mit einer ganzen Gruppe aus Italien verabredet, das Lokal „Kokkinidis“ im Ort Masouri ist sehr empfehlenswert. Rudi und ich waren insgesamt vier Abende dort, das Essen war immer hervorragend und auch leistbar, wir zahlten zu zweit zwischen 45 und 60 Euro inklusive Getränk.

Bild: Gebackener Feta in Honig – köstlich!

Bild: Die nette Gruppe. Links Magdalena mit ihrem Mann Fabio (ihr Sohn Alessandro sitzt im Kinderwagen), meine Wenigkeit, die Freundin von Andrea, rechts hinten dann Andrea, Rudi, Alfredo, Adriana und Ferruccio. Bis auf die Freundin von Andrea und mich sind alle hervorragende Kletterer.

Am nächsten Tag gingen wir Kletterschuhe ausborgen, weil Rudi meinte, das wäre dann eine ganz andere Erfahrung für mich. 25 Euro für fünf Tage erschienen mir wohlfeil und so fuhren wir wieder ins Agrigonta Valley, um erneut unser Glück in den Routen zu versuchen.

Der Unterschied ist gewaltig. Mit den Schuhen war die Route vom Vortag nicht viel schwieriger als Stiegensteigen und so ging ich meine erste Route bis „zum Top“.

Noch ein paar Worte zu den Schwierigkeitsgraden: In Kalymnos wird die französische Skala verwendet, die von 1 bis 9 geht.

Bei 1 muss man das erste Mal die Hände verwenden, in Kalymnos wird ab 4 gezählt, alles darunter macht keinen Sinn im Sportklettern.

5 ist für Anfänger, wobei es dann überall noch die Unterscheidung in a, b und c gibt und manchmal kommt noch ein „+“ dazu.

Mit der Minimaltechnik lässt sich 5c meistens gerade noch schaffen, alles drüber hinaus nicht mehr.

Der Unterschied liegt in der Häufigkeit und Art der Tritt- und Griffmöglichkeiten. Ab 6 kommen dann noch Überhänge dazu. Wer 7 klettern kann, ist schon ziemlich gut, 8 ist nur mehr für sehr gute Kletterer und 9 lässt sich am besten mit „überhängende Rauhfasertapete“ beschreiben. Es ist mir rätselhaft, wie man da überhaupt hinaufkommen kann.

Kletterer kann man gut an ihren Händen erkennen. Die Knöchel sind deutlich verdickt und die Fingerspitzen sehen aus wie Kochlöffel – etwas übertrieben gesagt. Sie müssen sich mit den Fingern in und auf winzigsten Kuppen, kleinsten Leisten und wo auch immer festhalten. Die Kletterpatschen sind vorgespannt und unterstützen den Halt auf fast glatter Wand. Sie sind so eng, dass manche Kletterer sie beim Abseilen bereits lockern oder halb ausziehen. Meine waren glücklicherweise für Anfänger und im Vergleich noch einigermaßen bequem.

Bild: Ferrucio klettert Vorstieg an einem Überhang und wird von Adriana gesichert. Er ist ein unglaublich kräftiger Kletterer, Adriana hat dafür eine besonders gute Technik und steht ihm um nichts nach.

Bild: Ferrucio hat den Überhang geschafft und klettert nun die Route weiter. Seine Hand ist weiß von der Kreide, die in dem Beutel hinten am Gurt zu finden ist und den Fingern mehr Halt gibt.

Gesichert wird mit einem Sicherungsgerät, das zugleich auch zum Abseilen verwendet wird. Am gebräuchlichsten ist das sogenannte „Gri Gri“ der Marke Petzl, das auch Rudi hat. Es ist sehr hochwertig, aber nicht ganz leicht zu bedienen. Für Routiniers kein Problem, ich musste aber ordentlich schwitzen, vor allem beim Abseilen, denn zwischen Stop und zu schnell ist nur ein winziger Bereich, in dem man den Hebel bedienen muss.

Bild: Start zu einer Route. Die Sicherung des Seils am Gurt ist gut zu erkennen, auf der Matte für das Seil sieht man das kleine, orange Sicherungsgerät (aufgeklappt).

Ein letztes Wort zur Technik. Für mich war es besonders anstrengend Rudi beim Vorstieg zu sichern – eh nur bis Schwierigkeitsgrad 5, bei dem er nicht wirklich abstürzen kann. Der Grund liegt darin, dass ich ja ständig hinaufschauen muss, um ihm mehr Seil zu geben oder das Seil auf Spannung einzuholen. Nach einiger Zeit tut der Nacken dann schon ordentlich weh. Daher gebührt großes Lob dem Erfinder der Umlenkbrille, die man aufsetzt und die den geraden Blick nach oben hin umlenkt. Das ist sehr einfach und sehr entspannend.

Bild: Rudi mit Umlenkbrille. Die gibt es erst ein ein paar Jahren. Millionen Sportkletterer sind dankbar.

Da man auf der Insel sonst nicht viel machen kann, gingen wir halt jeden Tag klettern. Rudi war sowieso nur dafür auf Kalymnos und ich fügte mich dem Schicksal. Letztlich war das die richtige Entscheidung, denn es machte großen Spaß und ich konnte eine neue Sportart kennenlernen. Ob ich sie weiter pflegen werde, weiß ich noch nicht. Der nächste Schritt wäre ein Boulderkurs, um die Technik zu lernen.

Dafür spricht, dass der Sport sehr gesund ist, weil man immer den ganzen Körper trainiert. Dagegen spricht der Aufwand, der noch schwer abschätzbar ist. Regelmäßiges Training ist erforderlich, um halbwegs anspruchsvolle Routen klettern zu können.

Wobei – eine tolle Route hab ich auch geschafft, die schon erwähnte Via Vai mit Schwierigkeitsgrad 6a konnte ich bis zum Top klettern. Okay, es war eine eher leichte 6a mit nur zwei schwierigen Stellen, aber trotzdem, das Gefühl so etwas geschafft zu haben, war schon toll.

Bild: Ich in einer 6a („Mostass“), die ich allerdings nicht bis ganz nach oben geschafft habe, auch weil dort oben ein Hornissennest war. Eine aus dem Schwarm hat mich in die Schulter gestochen und dann habe ich die Route abgebrochen. Ganz oben im Bild unter dem Überhang Fabio, der die Route daneben bis oben geklettert ist.

Rudi klettert seit 18 Jahren und ist ziemlich gut, er schafft Routen bis 7c, je nach Form. Der Fels auf Kalymnos ist hart und sehr gut zu klettern. Es gibt scharfe Stellen und sogenannte „Tuffa“.

Bild: Rudi klettert eine schwierige Route mit sogenannten „Verschneidungen“, die er zwar kann, aber nicht besonders gern mag. Hier braucht man eine Mischung aus guter Technik und Kraft, sonst geht nicht viel.

Die Routen an dieser Wand sind unterschiedlich schwer, viele davon ordentliche Knacker.

Bild: Am Fuß der Wand steht jeweils der Name und meistens auch der Schwierigkeitsgrad der Route. Diese hier sind auch für gute Kletterer echt schwer.

Einziger Wermutstropfen dieses Urlaubs war ein enormer Sonnenbrand am Rücken, den ich mir beim Klettern geholt habe. Wahrscheinlich wäre er nicht so schlimm geworden, wenn ich nicht schon mit einem noch nicht abgeheilten Sonnenbrand aus Kroatien (das Wochenende davor) gekommen wäre.

Trotz langem Hemd, breitkrempigem Hut etc. erwischte es mich. Ähnlich wie in Kroatien hatte ich total aufgepasst und erst die Italiener klärten mich auf: Es ist die Reflexion vom Meer, die so brutal wirkt. Ich wusste das nicht, es erklärt aber sowohl den Sonnenbrand aus Kroatien wie auch den auf Kalymnos. Obwohl das Meer oft ein paar hundert Meter von den Kletterwänden entfernt ist, wirkt es sich stark aus. Die Wände sind zwar im Schatten, das nützt aber nur bedingt, Einschmieren mit hohem Sonnenschutzfaktor ist unabdingbar.

Bild: Eine Wand im Schatten, das Meer weit weg – alles nutzlos

Auch sehr nett war eine Runde um die Insel mit dem Motorroller. Da Kalymnos recht klein ist, kann man das in zwei bis drei Stunden bewältigen.

Bild: Rudi mit seinem Roller auf dem Pass zwischen Arginonta-Tal und Vathy-Tal. Er hatte nach seinem Unfall doch etwas Angst vor den Straßen, die er als rutschig erlebt hat. Ich kann das nicht bestätigen, der Asphalt war überall sehr griffig, die Unebenheiten halten sich in Grenzen, die Insel lässt sich mit dem Roller gut befahren.

Da und dort lässt sich ein kleiner Abstecher in eine Bucht machen, nicht immer ist der Anblick dort nur malerisch.

Bild: Die Menschen werfen ihren Dreck einfach ins Meer. Der Großteil besteht aus Wasserflaschen und anderem Plastik. Die Strände sind allerdings nicht so verschmutzt wie an anderen Küsten, zumindest nicht mit großem Unrat, das Mikroplastik ist ja nicht so einfach festzustellen.

Die meisten Badebuchten sind aber ganz nett und das Wasser ist sehr klar.

Bild: Badebucht hinter Emporion mit ein paar Segelschiffen.

Wie schon gesagt, ist die ganze Insel mehr oder weniger kahl. Die einzigen nennenswerten Bäume sind im Vathy-Tal in Form von Olivenplantagen. Ansonsten gibt es Buschwerk und Gestein, somit ist auch wenig Landwirtschaft möglich, dafür gibt es Ziegenherden, aber auch die in nicht allzu großer Zahl.

Bild: Das Vathy-Tal, immerhin ein wenig fruchtbar.

Auf unserer Rundfahrt haben wir auch Fischzucht entdeckt. Und der Hafen von Vathy ist wirklich malerisch. Dort gibt es noch alte Fischerboote und kleine Tavernen.

Bild: Hafen von Vathy mit Fischerbooten

Am Abend des vorletzten Tages sind wir dann einer weiteren Empfehlung gefolgt und ins Psiris gegangen. Diese Taverne erfüllt alle Klischees, die man sich nur vorstellen kann: Direkt am Hafen, alles in den Farben blau und weiß gehalten, eine resolute Kellnerin und eine Art alter Seebär, der jedem Gast auf die Schultern klopft.

Bild: Psiris, wie aus einem Prospekt

Das Essen entsprach auch genau unseren Erwartungen: Günstig und gut. Wir aßen als Spezialität des Tages ein Menü aus Vorspeise (Oktopusbällchen und Tsatsiki) danach jeder eine Dorade plus einen Griechischen Salat, dazu gab es einen halben Liter Wein sowie Wasser und Brot.

Bild: Unsere Vorspeise. Im Hintergrund ist keine Fototapete, das ist der echte Sonnenuntergang.

Das alles um ca. 40 Euro. Und sie stellten uns dann noch eine Karaffe Wein gratis dazu. Das Lokal war vor allem von Griechen besucht. Etwas später kam noch ein Pope mit Anhang, Kinder spielten zwischen den Sitzen und wir hatten nicht den Eindruck, dass man darauf wartet, dass der Tisch für die nächsten Gäste frei wird. Es war ein sehr gemütlicher Abend zum Sitzenbleiben und noch ein Achterl griechischen Wein trinken. Oder einen Ouzo zum Abschluss.

Bild: Der griechisch-orthodoxe Priester

Klettern, Essen, Schlafen – so verliefen letztlich die Tage. Auch der letzte Abend war erfreulich, uns wurde die „Ägaische Taverne“ empfohlen, wie die meisten Lokale liegt sie an der Straße durch Masouri – der schon erwähnten Einbahn. Die ist tagsüber, vor allem aber am Abend sehr belebt, in erster Linie von Touristen. Man kann meistens nur in Schrittgeschwindigkeit durchfahren, was aber auch nur wenige Minuten dauert. Dort liegen auch die Sportgeschäfte für die Kletterer, es gibt jede Menge Hotels und Pensionen, in gewisser Weise ist das der Hotspot der Insel. Neben Vathy und Kalymnos als namensgebender Hauptort gibt es auf der Insel nur mehr einige sehr kleine Orte. Ohne Tourismus gäbe es auf der Insel eigentlich gar nichts, bis auf ein paar Fischer und einige Ziegenhirten.

So wird es von abertausenden Kletterbegeisterten jedes Jahr aufgesucht – Nicolo und Chiara sind Kletterlehrer aus Bologna, das Pärchen ist schon das neunte Mal auf der Insel und sie werden wohl auch in Zukunft wieder herkommen. Da es im Sommer nicht regnet und die Felsen auch durch die Klimakrise nicht kaputt gehen, dürfte die Situation auch die nächsten Jahrzehnte stabil bleiben, da der Klettersport nicht besonders teuer ist: Die gesamte Ausrüstung lässt sich mit weniger als tausend Euro besorgen und die Kletterrouten sind – zumindest bisher – gratis. Es gibt zwar in Europa Klettergärten, für die man Eintritt bezahlen muss, aber immer genügend kostenfreie Alternativen. Seile, Schuhe und andere Verschleißteile müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden, die Kosten sind aber im Vergleich mit anderen Sportarten wie Skifahren, Tauchen oder Golfspielen gering.

Wie wird es weitergehen? Hoffentlich werden die Griechen in den nächsten Jahren auch die Notwendigkeit des Umweltschutzes entdecken und vor allem ihre Energieversorgung sowie Mobilität entsprechend verändern. Technisch ist das alles bereits ausgereift, es fehlt am Bewusstsein und in Folge am politischen Willen.

Dann steht einer guten Zukunft nichts entgegen, auch für die Insel Kalymnos, diesem durchaus sympathischen Steinhaufen.

Zurück zum letzten Abend. Wir hatten glücklicherweise am Vortag reserviert, die Ägaische Taverne ist extrem gut besucht. Hier merkt man den Versuch der Transformation, weg von der klassischen griechischen Taverne hin zum Nobellokal. Glücklicherweise ist das noch nicht ganz gelungen, aber im Gegensatz zum Vortag hatten wir hier nicht das Gefühl verweilen zu wollen. Das Essen war hervorragend, Rudi hatte Fisch, ich Lammkoteletts. Das Tsatsiki davor war reichlich und das Beste, das ich seit vielen Jahren bekommen hatte.

Über die Plastikblumen und den fast echten Olivenbaum muss man hinwegsehen, die Bedienung war höflich und freundlich.

Bild: Die Ägaische Taverne, nicht mehr in blau-weiß, sondern mit etwas moderneren Möbeln, dafür fast doppelt so teuer wie das Psiris. Trotzdem waren die 80 Euro für zwei Personen noch im Rahmen eines guten Preis-Leistungsverhältnisses.

Am nächsten Tag gingen wir noch einmal klettern, ich brachte Leihschuhe und Leihroller zurück und Rudi führte mich zur Fähre. Für die Rückreise habe ich noch einen kleinen Tipp: Wenn man auf Kos ankommt, kommt man am Anfang des Piers zu einem Kreisverkehr. Dort fahren nicht nur die Taxis ab, es gibt auch einen Bus zum Flughafen, der statt 20 Euro nur 2,60 kostet und genauso schnell ist. Die Abfahrtszeiten variieren zwar ein wenig und es kommen viele Busse vorbei, der richtige hat aber (auch) „Airport“ auf seiner Anzeigetafel stehen. Für das übrige Geld kann man in einer der beiden Tavernen noch einen Abschiedsdrink nehmen.

Unser Rückflug startete pünktlich und so ging ein interessanter Urlaub gut zu Ende.

Bild: Die kleine Nachbarinsel Telendos in der Abendsonne.