Kennt ihr das? Es gibt Bilder im Kopf, die Sehnsüchte erzeugen. Bei mir gibt es ein uraltes Bild, das seine Strahlkraft nie verloren hat. Im Jahr 1978 war ich zu Ostern auf meinem ersten Auslandsurlaub, als 12jähriger Bub. Es ging mit meinem Vater und meinen beiden Geschwistern nach Israel. Einer meiner ersten Eindrücke war das Rauschen des Mittelmeers in Tel Aviv, wo wir die erste Nach verbrachten. Alles war unglaublich aufregend, denn das Meer war an diesem Abend rauh und die riesigen Wellen machten gewaltige, noch nie gehörte Geräusche.

Mein Vater mietete damals einen alten Ford Escort und fuhr mit uns zuerst nach Jerusalem und dann auf die Halbinsel Sinai, die zu dieser Zeit von Israel annektiert war.

Unser Hotel lag im Ort „Neviot“, dem heutigen Nueweiba, und somit direkt am roten Meer, im Golf von Akkaba bzw. Eilat.

Alles in diesem Urlaub war neu und unglaublich spannend – die Gerüche, die Wüste, das Meer, das Essen und noch vieles mehr. Es war so beeindruckend, dass ich z.B. von dem Geruch der Blüten in unserem Hotel noch immer eine Erinnerung habe.

Das rote Meer war für mich damals schon ein irgendwie interessanter Ort, obwohl ich natürlich keine Ahnung hatte, dass ich es Jahrzehnte später einmal betauchen würde – und nicht zu knapp.

Von Tauchen war damals keine Rede, aber unser Vater kaufte uns allen ein Schnorchelset und ein Tauchermesser. Das Messer hielt ich in Ehren und verwendete es viele Jahre lang beim Tauchen, bis eines Tages eine Befestigungsschlaufe riss und ich ohne Messer wieder auftauchte. Ich hatte aber – warum auch immer – daheim noch das Messer meiner Schwester und das habe ich bis heute bei jedem Tauchgang dabei. Es ist mehr als ein Erinnerungsstück – wäre ich ausreichend abergläubisch, dann würde ich sagen, dass es mir Glück bringt.

Wir waren schnorcheln und fuhren mit einem Glasbodenboot über die Riffe. Die unfassbare Vielfalt an Leben, die Farben und noch vieles mehr prägen seit damals mein Bild der Unterwasserwelt. Mit Wehmut denke ich daran, wie es heute wäre, gäbe es diese Riffe noch.

Leider ist das eine Illusion, sie sind schon lange kaputt oder zumindest schwer beschädigt und ich fürchte, es gibt auf der ganzen Welt kein wirklich intaktes Korallenriff mehr. Sollte es doch eines geben, dann würde es binnen weniger Jahre auch zerstört sein, denn Flaschentauchen wird als Hobby von mehreren Millionen Menschen weltweit betrieben.

Auch wenn die Meere groß sind, die Menschen schaffen es problemlos sie zu zerstören. Wer heute in Nuweiba tauchen geht, findet ein kaputtes Riff mit ein paar noch lebenden Korallen und einem Fischbestand, der nur mehr traurig macht.

Die Fische können sich in absehbarer Zeit regenerieren, das wäre nicht das Problem, aber die Korallenriffe sind für sehr lange Zeit verschwunden, wenn sie einmal kaputt sind.

Was bleibt, sind Erinnerungen und eine kleine Hoffnung, noch einmal so ein Riff zu sehen, wie ich es damals sehen konnte. Eine dieser Hoffnungen war der Sudan, denn dort ist die Anzahl der Taucherinnen und Taucher noch sehr überschaubar und ich richtete meinen Blick schon vor ca. 15 Jahren auf diesen Ort. Damals war es allerdings sehr umständlich, mühsam und teuer im Sudan zu tauchen. Die Genehmigungen waren teuer, Safarischiffe durften nicht von Ägypten über die Grenze fahren und es blieb ein Ort der Sehnsucht.

Umso spannender fand ich es, als mein alter Freund Gabor letzten Herbst mit einem Angebot für eine Tauchsafari daher kam. Meine Schwägerin sah es zuerst und hatte die Idee, dass wir es meinem Bruder zu seinem 50er schenken könnten.

Ich zögerte nicht wirklich lange und so buchten wir die Tour „Sudan Nord“ über ein Reisebüro in Innsbruck. Wirklich billig ist es auch heute noch nicht, die Gesamtkosten kamen für mich auf 2.700 Euro. Das ist ein ordentlicher Batzen Geld für eine Woche Urlaub (knapp 10 Tage inklusive der An- und Rückreise, dazu gleich mehr), aber Träume erfüllen kostet eben Geld.

Dazu kommt bei mir leider noch das Problem, dass Tauchreisen einen unfassbar großen ökologischen Fußabdruck haben, der sich nicht wirklich gut verringern lässt. Das beginnt schon bei der Anreise, die ohne Flugzeug nicht zu machen ist. Das Safariboot wird mit Diesel angetrieben und braucht davon eine ganze Menge, genau genommen einige tausend Liter für die beiden Motoren und die beiden Generatoren.

Der Rest ist eher vernachlässigbar, denn die Tauchausrüstung hält ewig und das Essen besteht großteils aus Fisch und Gemüse, es gibt allerdings auch Rind und Huhn.

Tauchsafaris auf Segelschiffen werden sehr selten angeboten und haben einige Nachteile. Sie können Riffe z.B. nur anfahren, wenn sie auch einen Motor eingebaut haben und die Kompressoren zum Füllen der Flaschen lassen sich mit einem Solarpanel nicht betreiben.

Mein Kompromiss besteht darin, dass ich solche Reisen selten mache, in den vergangenen zehn Jahren waren es fünf (1x Costa Rica aber ohne Safari, 2 x Ägypten, 1x Malediven und jetzt der Sudan).

Leider wird uns das Thema Umweltschutz durch diesen Beitrag begleiten (müssen).

Die Vorfreude nach dem Buchen wurde durch die Art und Dauer der An- und Rückreise erheblich getrübt. Ich hasse Fliegen. Mehr als Fliegen hasse ich nur noch die elenden Flughäfen und das dortige Warten. In der Jugend war das noch irgendwie ein Abenteuer, heute ist es purer Stress. Nach Ägypten ist das halb so wild, abgesehen von den Flugzeiten, die oft ein Aufstehen um drei in der Nacht erfordern. Aber man kann direkt von Wien nach Hurghada oder Marsa Alam fliegen, das dauert so 4,5 Stunden, ist mühsam aber okay.

Nach Port Sudan sieht die Sache schon anders aus. Es gibt die eine oder andere afrikanische Fluglinie, die aber oft dermaßen Verspätungen aufreissen, dass die Gefahr besteht das Schiff zu versäumen. Das würde die gesamte Woche zerstören, denn wenn das Schiff weg ist, ist es weg. Daher bleibt eigentlich nur mehr Emirates, was aber bedeutet, dass man über Dubai fliegen muss.

Ich war das erste Mal 2005 in Dubai und erinnere mich noch an den damals schon riesigen Flughafen mit der goldenen Palme und dem Luxussportwagen, den man gewinnen konnte.

Letztes Jahr musste ich auf die Malediven wieder über Dubai fliegen und hab das schon als sehr knechtend in Erinnerung. Erstens war ich allein, weil meine Freunde schon zwei Tage vorher geflogen sind, und zweitens hatte ich ca. 3,5 Stunden Aufenthalt. Dieses Herumhocken auf irgend einer Bank ist fürchterlich.

Wenigstens liegt Dubai am Weg wenn man auf die Malediven fliegt. Bei Port Sudan ist das nicht der Fall, da fliegt man erst lange Richtung Osten und dann wieder zurück Richtung Westen.

Und wir hatten 7 Stunden Zwischenstopp. Das ist eigentlich unerträglich, aber mein Bruder meinte, da gehen wir in eine der zahlreichen Lounges, die sind in Dubai sehr gut ausgestattet und man hat so etwas wie Liegestühle und das geht schon irgendwie. Seine Mastercard würde ihm da problemlos Zugang verschaffen und um ein paar Dollar könnte ich mit hinein.

Beim Rückflug hatten wir etwas anderes geplant, denn da beträgt der Zwischenstopp neun Stunden und das halte ich persönlich einfach nicht aus. Also buchten wir ein Hotel in Dubai, gleich neben dem Flughafen, mit einem „Superior Doppelzimmer“ um wohlfeile 80 Euro die Nacht (oder waren es 120? Auch egal).

Da wir den späteren Flug um 15:40 statt den in der Früh buchten, könnten wir ein paar Stunden lang Dubai anschauen. Das war für mich zwar eine mäßig prickelnde Aussicht, aber wer weiß, vielleicht wird das ja ganz interessant.

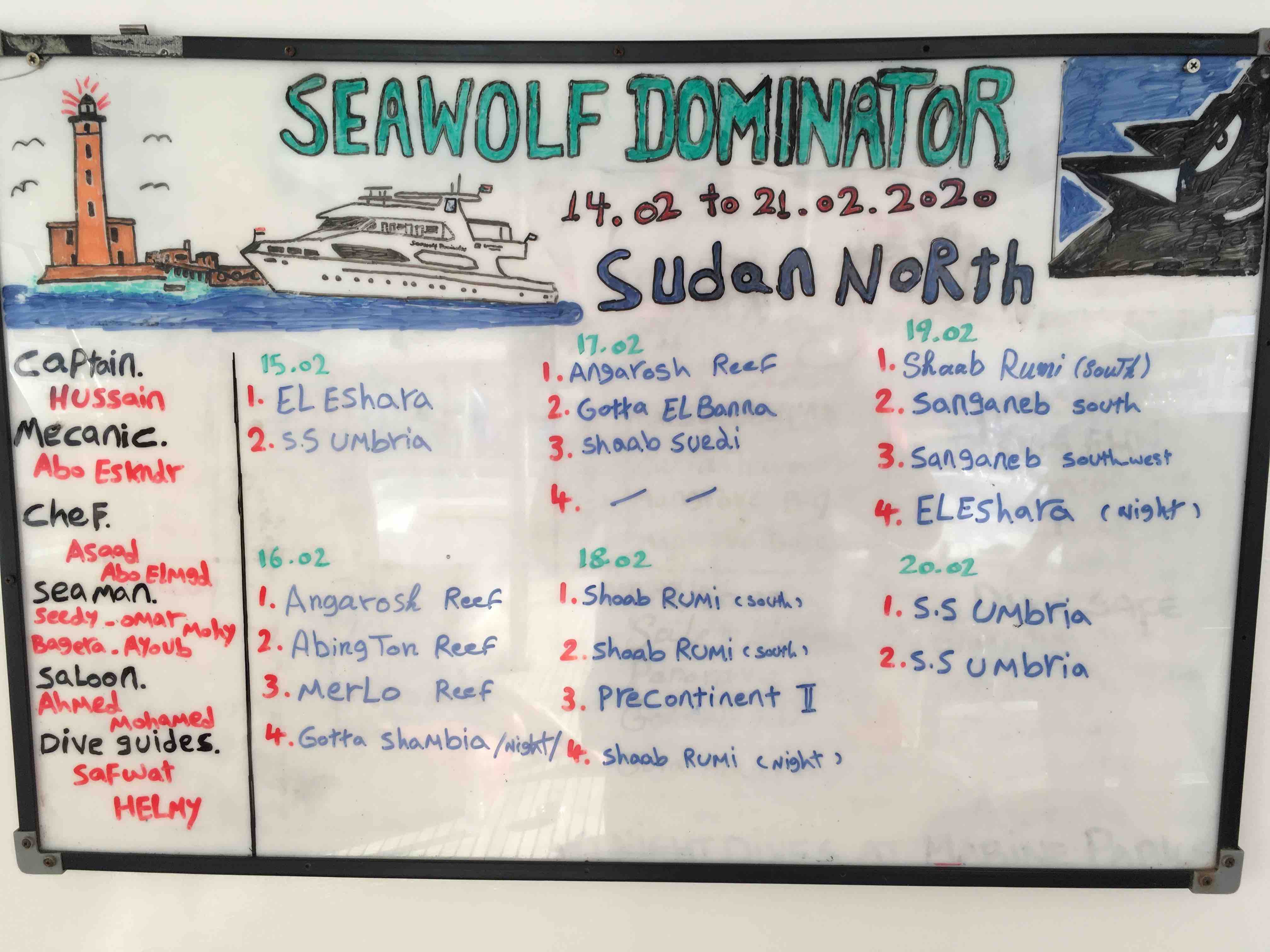

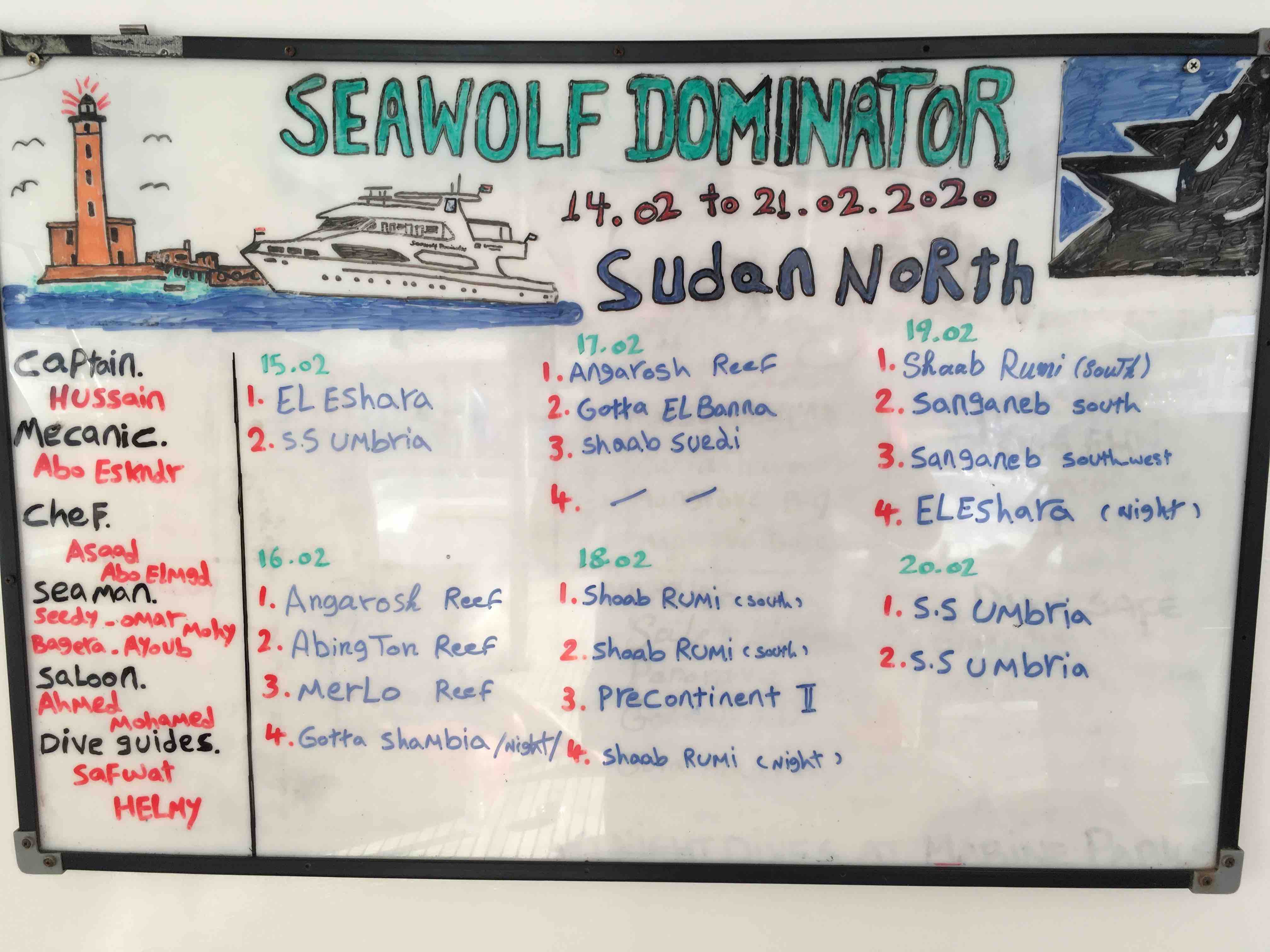

Das gebuchte Schiff war die „Seawolf Dominator“, ein ägyptisches Schiff, vergleichbar mit der Golden Dolphin, die ich gut kenne. Diese größeren Safarischiffe haben einen hohen Standard zu einem sehr fairen Preis. Dazu kam eben noch die Aussicht auf interessante Tauchgänge, deren 20 an der Zahl geplant waren.

Das bedeutet aber vier Tage mit je vier Tauchgängen, das ist ziemlich anstrengend, aber schließlich fahre ich zum Tauchen hin.

Dann ist er plötzlich da, der Tag der Abreise.

Meine Schwägerin bringt uns zum Flughafen, der mit einer Neuerung aufwartet: Es gibt jetzt einen Schranken vor der Rampe, bei dem man ein Ticket ziehen muss. Zusätzlich bringt die Digitalisierung es mit sich, dass das Nummernschild des Autos gescannt wird. Man darf nämlich maximal zehn Minuten dort stehen bleiben und das maximal zwei Mal am Tag. So bekommen sie die vielen UBER-Taxis in den Griff, die es bisher schamlos ausnutzten, dass die Benützung der dortigen Parkplätze – die nur zum Aussteigen gedacht sind – gratis war.

Das Einchecken geht schnell und ich kann mit der Dame am Schalter auch einen besseren Sitzplatz verhandeln. Zumindest ein Gangplatz ist es geworden, ich bin der Dame sehr dankbar, Mittelsitze halte ich einfach nicht aus.

Die Kiste ist knackevoll, schließlich ist es in Österreich kalt und in Dubai angenehm warm und dort befinden sich somit die neuen Hausmeisterstrände für den Winter. Das Publikum sieht auch ganz nach Hausmeisterstrand aus, viele Jogger sind zu sehen und Karl Lagerfeld hätte sein persönliches Armageddon, wenn er erstens noch leben und zweitens mit diesem Flieger fliegen würde.

Irgendwann haben alle ihren Sitzplatz gefunden, das Gepäck verstaut und der Flieger rollt Richtung Startbahn. Ich bin froh, dass es endlich losgeht und überlege mir schon, wie ich die fünf Stunden einigermaßen überstehen kann.

Dann bleiben wir stehen. Was ist jetzt los? Mir gegenüber am Jumpseat sitzt Milos aus Bosnien. Er informiert mich: Weiter vorne fühlt sich die Tochter einer Dame nicht ganz wohl und möchte jetzt doch lieber nicht fliegen.

Oidaaaaaa!

Geh bitte!

Na, ned jetzt. Warum unbedingt heute, hier in diesem Flieger?

Alles ärgern nützt nichts, wir drehen um und rollen wieder zur Fluggastbrücke. Türe auf, irgendwo kommt ein Krankenwagen, die Polizei, die Nationalgarde nicht (aber auch nur, weil wir sowas gar nicht haben), Superman dürfte sich verspäten und auch ich bin alles andere als erfreut.

Das Prozedere ist genau vorgegeben: Die Dame samt ihrer Tochter wird von einem Team an Ärzten und Sanitätern mit viel Trara aus dem Flugzeug hinausgebracht, das Gepäck muss ausgeladen werden und meistens müssen auch alle Gäste von Bord. Dann muss der Sprengstoff-Spürhund kommen, auch das Handgepäck muss raus und nach einer Ewigkeit geht es dann weiter. Das Problem verschärft sich noch dadurch, dass die Start-Slots in Wien sowie die Lande-Slots in Dubai neu berechnet werden müssen und noch vieles mehr.

Wir fassen – Glück im Unglück – nur die Light-Variante aus und dürfen an Bord bleiben. Allerdings muss jeder an Bord befindliche Gegenstand identifiziert und zugeordnet werden.

Irgendwann ist alles erledigt und wir starten tatsächlich.

Ich winke vorher noch Milos herbei und frage ihn, was denn jetzt mit den beiden freien Plätzen wäre und ob ich einen davon haben könnte. Er zwinkert mir zu und meint, dass er schauen würde, was sich machen lässt.

So komme ich zu einem tollen Sitz. Genauer gesagt die Reihe 37 beim Notausgang. Das hat den Vorteil großer Beinfreiheit, allerdings bekomme ich nur mehr einen Mittelsitz, was die Freiheit nach links und rechts auf ein veritables Eingezwängtsein reduziert. Für mich bedeutet das fünf Stunden Flug in einer Lage absoluter Würdelosigkeit. Natürlich wäre es möglich Business Class zu fliegen, aber das passt vom Preis-Leistungsverhältnis einfach nicht.

Glücklicherweise kann man bei Emirates in der Boeing 777 auch beim Notausgang die Sitzlehnen umlegen, das geht bei einigen Flugzeugen nämlich nicht und dann wird es zur puren Qual, da hilft auch die Beinfreiheit nichts mehr.

Das Essen ist okay, das Bier von Heineken (wenn´st grad ka Glück hast kommt auch noch a bissl a Pech dazu…) und das Schlafmittel wirkt nicht, wahrscheinlich wegen dem Heinenken, die heben sich irgendwie auf oder so.

Egal, irgendwann ist der Flug vorbei und wir landen mitten in der Nacht in Dubai mit der erfrischenden Aussicht auf sieben Stunden Herumhängen.

In einer gemütlichen Lounge sollte das etwas besser gehen als auf irgend einem Plastiksessel irgendwo in diesem riesigen Flughafen. Also marschieren wir dorthin und mein Bruder legt die Mastercard auf den Tisch.

Dummerweise funktioniert der Pin-Code nicht und sehr zur Enttäuschung aller müssen wir unverrichteter Dinge wieder abziehen und uns doch einen Pastiksessel suchen.

Natürlich habe ich Bücher mit und damit kann man sich die Zeit gut vertreiben. Aber ich kann und will nicht sieben Stunden lesen. Also verrinnt die Zeit elend langsam und auch das Beobachten der durchaus interessanten und vielfältigen Typen auf diesem sehr internationalen Ort wird irgendwann fad. Essen ist eine Möglichkeit, aber außer den üblichen Fastfood-Buden gibt es hier nichts. Also wird es doch der McDonalds, da weiß man wenigstens, wie es schmecken wird. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro für uns beide (Gabor und Mathias sind nach Dubai hinein gefahren um den Burj Khalifa zu besteigen), was etwas teurer ist als bei uns, aber nicht viel.

Dann ist es endlich soweit, wir fliegen weiter nach Port Sudan, und zwar mit der „Fly Dubai“, einer Billiglinie der Emirates. Dort sitzen in der Economy-Class zwei Klassen, von denen nur eine Essen bekommt, die andere immerhin einen Becher Wasser.

Auch dieser Flug dauert 3,5 Stunden und ist irgendwann vorbei. Glücklicherweise ist das Flugzeug nur halb voll und wir haben zumindest einen Sitzplatz zwischen uns frei, was den Flug doch deutlich erleichtert.

Port Sudan ist ein winziger Flughafen und empfängt uns mit schweren Regenwolken. Es gibt nur eine Startbahn, ein Gate, eine Wartehalle, aber ich finde das eigentlich sehr sympathisch, weil es gemütlicher zugeht und irgendwie persönlicher ist. Dort fliegen pro Tag auch nur eine Handvoll Flugzeuge und wir werden von zwei Herren empfangen, die mit einem seltsamen Gerät zu uns kommen, das sie uns an die Stirn halten. Es entpuppt sich als Wärmebildkamera, mit der sie uns ins Gesicht leuchte, wahrscheinlich um den Corona-Virus zu entdecken. Da ihn niemand von den Fluggästen haben dürfte, ziehen sie unverrichteter Dinge wieder von dannen.

Wir füllen die üblichen Formulare aus, die jedoch dort dann niemand braucht. Ein Typ kommt, nimmt uns die Pässe ab und führt uns zur Durchleuchtungsmaschine. Er erledigt alle Einreiseformalitäten und schleust uns an allen möglichen und unmöglichen Kontrollen vorbei. Ich fühle mich wie in Kenia vor 30 Jahren. Es sieht übrigens auch so aus wie in Kenia vor dreißig Jahren, der ganze Flughafen ist schmuddelig und abgenützt, aber das ist uns egal, wir sind draußen und es beginnt leicht zu regnen. Die Menschen wirken durchaus sympathisch und wir entdecken die anderen 6 Gäste für unser Schiff, die zu unserem Bus geführt werden.

Christian ist Sozialpädagoge aus Kärnten, Nathalie kommt aus Chur, Robert und Martina sind waschechte Bayern, Markus ist aus Bremen angereist und Werner aus Karlsruhe.

Unser Bus ist die übliche Kracksn mit vielen Fransendecken im Innenraum und einer Klimaanlage, die daraus einen Eisschrank macht. Glücklicherweise kann man sie abdrehen, was – wie erwartet – beim Fahrer größtes Unverständnis auslöst. Bei 45 Grad würde ich das noch verstehen, aber es ist eher kühl und das letzte, das allerletzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Klimaanlage, die uns einen Spontanschnupfen beschert, der das Tauchen verunmöglicht.

Also fahren wir los auf die große Küstenstraße Richtung Port Sudan. Der Flughafen liegt etwa so weit außerhalb wie Schwechat und wir fahren durch die Wüste, vorbei an Industrieanlagen und den üblichen Rohbau-Ruinen, die scheinbar die gesamte Küste des Roten Meeres hässlich machen.

Plötzlich fliegt ein großes, dunkles Ding an meinem Fenster vorbei und wir rufen dem Fahrer zu, dass er bitte schnellstens stehen bleiben soll. Eine unserer Taschen hat sich bei geschmeidigen 80 km/h verabschiedet und der Fahrer wandert zurück, um sie wieder zu holen.

Sie dürfte einigermaßen unbeschädigt sein und nachdem sie wieder am Dach verstaut wurde (wo sich all unser Gepäck befindet), geht es weiter. Alles easy, alles entspannt.

Port Sudan ist ein bizarrer Ort, mit gerade angelegten Straßen, ein bisschen wie Hurghada vor 30 Jahren. Die meisten Autos, die dort herumfahren, sind relativ neu und Stau ist ein Fremdwort, obwohl die Stadt als wichtigste Hafenstadt des Sudan inzwischen auf ca. 600.000 EinwohnerInnen gewachsen ist. Davon ist aber nichts zu bemerken, sie wirkt nicht sehr bevölkert und auch nicht groß, wobei wir ja nur das Stück zum Hafen sehen.

Das Interessanteste ist wohl die Hafenmole, eine Art sozialer Treffpunkt. Aufgereiht stehen dort eine große Anzahl an Plastiksesseln, die den ganzen Tag, vor allem aber am Abend besetzt sind – mit Männern (und auch ein paar Frauen, mit Kopftuch, aber unverschleiert), die einfach hinaus schauen, auf das Schiff, den Hafen oder sonstwohin. Sie trinken Tee und rauchen Sisha, es herrscht absolutes Alkoholverbot – insgesamt eine fremdartige, bizarre Szenerie.

Dahinter stehen eine Handvoll Billardtische, die am Abend alle bespielt werden.

Bild: Hafenmole in Port Sudan

Wir gehen an Bord unseres Schiffs und ich fühle mich sofort wieder wie auf einer der vielen Tauchsafaris in Ägypten. Das Schiff ist genauso aufgebaut wie fast alle anderen Safarischiffe, mit einem Unterdeck samt Kabinen und drei weiteren Decks, das oberste als reines Sonnendeck.

Bild: Die „Seawolf Dominator“

Bild: Das oberste Deck – wird gerne zum Sonnenbaden, Lesen, Herumhängen genützt.

Unser Riesenglück besteht jetzt darin, dass wir nur 10 Gäste sind und so bekomme ich ohne Aufpreis eine Einzelkabine, was sehr angenehm ist, weil mein Bruder hin und wieder zu schnarchen pflegt.

Die Kabinen sind auf dem aktuellen Standard mit WC, heißer Dusche und zwei Betten und wenn man die Klimaanlage ausschaltet, ist es recht aushaltbar, ganz abgesehen davon, dass wir uns sowieso nur zum Schlafen darin aufhalten und jeden Tag um 05:30 aufgeweckt werden (oder früher, dazu später).

Bild: Kabine

Bild: WC

Ich werde diesmal mit NITROX tauchen, quasi meine Premiere, obwohl ich schon vor zehn Jahren den Schein dazu gemacht habe. Kurz zur Erklärung: Flaschentauchen funktioniert mit Pressluft. Die Standardflasche hat 12 Liter Fassungsvermögen und wird mit 200 bar gefüllt, das macht 2.400 Liter Luft.

Die Luft besteht zu 21% aus Sauerstoff, 78% Stickstoff und einigen Edelgasen, darunter auch CO2.

Stickstoff reichert sich während es Tauchgangs im Körper an und muss dann abgeatmet werden (die sogenannte Dekompression). Je weniger davon man in der Luft hat, desto kürzer ist diese Zeit bzw. umso länger kann man in der Tiefe bleiben, weil weniger angereichert wird.

Der Sauerstoff wiederum wird ab einer gewissen Tiefe giftig, man braucht also eine passende Mischung, um irgendwo in der Mitte anzukommen. NITROX heißt auch „enriched air“, weil die Mischung ca. 30% Sauerstoff enthält und somit nur mehr ca. 70% Stickstoff.

Das bedeutet, dass man nicht so tief hinuntergehen kann wie mit Luft, dafür aber länger bleiben.

In der Praxis sagt man der Crew, dass man mit NITROX tauchen möchte und sie füllen die Flasche entsprechend auf. Vor jedem Tauchgang prüft man mit einem kleinen Tester die Mischung und tippt den entsprechenden Wert in den Computer, der dann die richtigen Zeiten berechnet.

Mehr ist nicht zu tun, angeblich lässt einen das Tauchen mit NITROX weniger schnell müde werden, ich konnte diesen Effekt nicht beobachten.

Nitrox kostet übrigens auf diesem Schiff 70 Euro Aufpreis für eine ganze Tour.

Bild: Christian und Markus, der sich gerade für einen Tauchgang fertig macht. Im Hintergrund die Kästchen, die uns für kleines Equipment zur Verfügung stehen. Da werden Masken, Tauchcomputer und Kameras gelagert.

An Bord ist die Verpflegung inbegriffen, ausgenommen sind Wein, Bier und Cola. Am Schiff gibt es mehrere dieser 20-Liter-Wasserspender und jede(r) bekommt eine Plastikflasche (wahlweise um ein paar Euro eine Aluflasche), die beschriftet wird und immer wieder gefüllt wird. Auf einem Safarischiff wird enorm viel Wasser getrunken, weil Tauchen austrocknet. Der Grund dafür ist, dass die Luft getrocknet wird, bevor sie in die Pressluftflaschen kommt. Das führt aber auch dazu, dass ich vor und nach jedem Tauchgang auf´s Klo muss, gepinkelt wird prinzipiell weiß, ich komme auf bis zu 10x pro Tag.

Bier wurde aus Ägypten mitgenommen, sie haben viele Dosen Stella-Bier für die gesamte Saison (bis Mitte Mai) gebunkert, da es im Sudan keinerlei Alkohol zu kaufen gibt. Die Dose kostet 4 Euro, ich trinke jeden Abend eine.

Das Essen ist wie fast immer hervorragend, es ist immer wieder erstaunlich, was der Koch in seiner kleinen Kombüse zaubern kann. Es gibt nach dem Early Morning Dive schon ein üppiges Frühstück, sehr beliebt sind Omlettes und Palatschinken, die es auf jedem Safarischiff gibt und die aus einem mir unerfindlichen Grund zum Standard geworden sind.

Bild: Buffet

Nach dem zweiten Tauchgang gibt es ein tolles Mittagsbuffet, viel Gemüse und Fisch, aber auch Huhn und Rind sowie mehrere Salate. Nur die Nachspeisen sind meistens nicht so meins, es gibt seltsame Puddingcremes und ähnliches. Dann gibt es noch eine Nachmittagsjause und nach dem Nachttauchgang, der schon kurz nach Sonnenuntergang beginnt, ein ebenso üppiges Abendessen.

Scheinbar verbraucht der Körper beim Tauchen aber viel Energie, denn ich habe nichts zu- eher etwas abgenommen.

Bild: Am Tauchdeck hat jeder Taucher/jede Taucherin einen Platz mit der Flasche, auf der Jacket und Regler fix montiert sind und die ganze Woche dran bleiben. Die Flaschen werden nach jedem Tauchgang blitzschnell gefüllt. Unter der Bank hat jeder seine Box und hinten sieht man auch die Anzüge hängen, die allerdings selten bis nie zwischen den Tauchgängen trocknen.

Die Sicherheit kommt an Bord auch nicht zu kurz – es gibt zwei große Sauerstoffflaschen für den Fall der Fälle, dazu Rettungsinseln und die entsprechende Elektronik, die heute Standard ist.

Bild: Sauerstoffflaschen für einen Deko-Unfall. Rechts ist die Treppe auf das Oberdeck, die große Türe führt in den Salon. Gut zu sehen ist auch der Wasserspender – einer von vielen an Bord.

Bild: Das Oberdeck. Unsere beiden Guides Safwat und Helmy diskutieren gerade irgendwas.

DER ERSTE TAUCHTAG

Als wir Freitag Nachmittag aufs Schiff kommen, ist alles hergerichtet. Das Tauchzeug wird am Tauchdeck verstaut, auch hier herrscht Routine vor, alle kennen das Prozedere. Dann gibt es ein Briefing für das Schiff und den Plan für den nächsten Tag: Wir fahren in der Früh zum Checkdive hinaus, allerdings nur 20 Minuten und danach wieder zurück, weil wir noch Diesel tanken müssen, das funktioniert am Freitag nicht, weil muslimischer Sonntag, sozusagen.

Bild: Diese Kiste ist ein riesiger Autotransporter. Mit diesen Schiffen kommen unsere Autos von Asien nach Europa.

Bild: Die Containerfrachter, die Port Sudan anlaufen, sind eher kleiner (ca. 500 Container, die großen fassen mehr als 6.000) Um anlegen zu können, helfen ihnen Schlepper. Und die Wolken, die diese Schlepper oben raushauen, willst du nicht gesehen haben.

Bild: Am Sonnendeck gibt es einen Steuerstand, den der Kapitän vor allem beim An- und Ablegen verwendet. Im Hintergrund der Containerhafen von Port Sudan.

Die Nacht ist angenehm, bis auf den Dieselgestank, den wir im Unterdeck von irgendwo draußen durch das Bullauge abbekommen.

Das Riff, zu dem wir fahren, ist von mäßiger Schönheit und ich hoffe, dass es nicht typisch ist für die Riffe generell. Ich tauche mit meinem Tropenanzug, der sich als ein wenig zu kühl herausstellt. Für den zweiten Tauchgang werde ich noch einen Neopren-Unterzieher verwenden, und zwar einen, den ich über den Anzug tragen kann und der eine Haube hat, weil man am Kopf am meisten Wärme verliert.

Die Korallen sind klein, man sieht überall die (durch zu warmes Wasser bedingte) Korallenbleiche und eine Menge Dornenkronen, die in größerer Population ein Riff zerstören können.

Der Tauchgang ist erfolgreich, das Nivau taucherisch hoch und unsere beiden Guides Helmy und Safwat sind zufrieden. Sie haben eine einigermaßen entspannte Woche vor sich, weil statt Russen in dieser Woche wir an Bord sind, was ihnen die Arbeit erleichtert. Beide stammen aus Kairo und haben Familie.

Am Nachmittag fahren wir wieder hinaus zum Wingate-Reef, wo die Umbria liegt – einer der Gründe, weshalb man in den Sudan tauchen fährt. Das Wrack ist einfach zu betauchen, nur das Wetter spielt nicht ganz mit. Es ist sehr windig und bewölkt, der Wind ist vor allem dann eiskalt, wenn man nach dem Tauchgang den Anzug auszieht.

Das Schiff hat die beiden üblichen Zodiacs mit (Schlauchboote mit Außenborder) und wir erfahren, dass wohl die meisten Tauchgänge damit stattfinden werden. Deswegen ist diese Tour auch nichts für Anfänger, weil Tauchgänge mit dem Zodiac einer gewisse Erfahrung bedürfen. Das Reinplumpsen lassen ist ja noch einfach, aber wieder zurück in den Zodiac zu klettern manchmal eine ziemliche Prüfung, vor allem bei hohem Wellengang.

Die Umbria ist ein stattlicher Dampfer von 155 Metern Länge. Er wurde im zweiten Weltkrieg zum Frachter umgebaut und am 7. Juni 1940 bei Kriegseintritt Italiens vom Kapitän versenkt, sehr zum Leidwesen der Briten, die die Fracht gerne gehabt hätten, vor allem die Unmenge an Bomben, die mit dem Schiff untergingen.

Die kann man heute besichtigen, ebenso die 3 Fiat Lunga, die in einem der Frachträume stehen sowie Weinflaschen, Zementsäcke und noch einiges mehr.

Wir werden an diesem Wrack noch einmal bei der Rückfahrt am letzten Tauchtag vorbei kommen und tauchen diesmal nur die Außenseite, was spektakulär genug ist.

Das Wrack liegt seitwärts und ist nicht zerbrochen. Es lässt sich fast mit der berühmten Thistlegorm vergleichen und drei Tauchgänge sind nicht zu viel.

Ganz zum Schluss entdecken wir noch einen Krokodilfisch, der auf der Flanke direkt unter der Reeling Platz genommen hat.

Bild: Krokodilfisch

Leider bin ich mit der Hand an einer scharfen Kante angekommen und hab mir einen Finger aufgeschnitten. Das blutet ein wenig, ist aber vor allem deswegen unangenehm, weil es in den nächsten Tagen nicht gut verheilen wird, bei bis zu vier Tauchgängen am Tag. Das Schiff ist aber sehr gut mit allem ausgestattet, was man bei kleineren Verletzungen braucht und so macht die Wunde kein echtes Problem.

Uns reicht jetzt erst einmal einer, das Abendessen verbringen wir noch im Schutz des Wingate-Riffs und dann geht es auf die lange Nachtfahrt Richtung Norden. Sie dauert sieben Stunden und wir haben leider starken Seegang. Es ist heiß in der Kabine, weil die Bullaugen geschlossen bleiben müssen und das Holzschiff knarzt und ächzt. Von Zeit zu Zeit springt meine Kabinentür auf und lässt sich nicht wirklich sicher schließen, was ziemlich nervig ist

Irgendwann in der Nacht gibt es dann einen riesigen Kracher, ein metallisches Scheppern und ich erfahre in der Früh, dass die Rechauds von ihrem Tisch gefallen sind. Kaputt ist nichts und irgendwann ist die Fahrt vorbei, wir sind am Ziel angekommen und mehr oder weniger bereit für den ersten Early-Morning-Dive.

Mein Bruder Peter ist unentspannt, weil sein Bett zu klein ist und er in der Bugkabine noch mehr von der Schaukelei abbekommen hat.

DER ZWEITE TAUCHTAG

Heute sind vier Tauchgänge angesetzt. Ich bin mit dem von Gabor ausgeborgten Suunto-Tauchcomputer nur mäßig zufrieden. Er hat ein dermaßen kompliziertes Menü, dass ich ins Schwitzen komme, wenn ich die Bedienungsanleitung durchlesen muss. Intuitiv wie mein Aladin ist anders. Zudem ist die Schrift zu klein, mit meiner Altersweitsichtigkeit kann ich sie unter Wasser nur schwer ablesen.

Die Tauchgänge sind etwas mager, immerhin sehen wir am Angarosh-Reef einen grauen Riffhai und 2-3 White Tip. Die Wassertemperatur ist hier 24 Grad, was um einen Hauch zu kühl ist, um eine ganze Stunde bequem zu tauchen.

Der zweite Tauchgang ist etwas besser punkto Korallen (Abington-Reef), unterhalb von 8 Metern ist aber auch nicht mehr viel los. Den dritten Tauchgang am Merlo-Reef lässt Peter aus, bis auf einen Barracuda und jede Menge kleiner, oranger Fahnenbarsche is aber nicht viel zu sehen. Diese Riffe sind leider um nichts besser als die vielbetauchten in Ägypten.

Der vierte Tauchgang ist der erste Nachttauchgang am Shambaia-Reef. Auch hier ist das Riff ziemlich kaputt, es gibt sehr wenig zu sehen, ein paar schlafende Fische, ein paar Garnelen, das war es dann aber auch.

Bild: Wir bereiten uns auf den ersten Nachttauchgang vor – mit einem fast gar nicht gestellten Bild…

Leider muss ich nach ein paar Minuten bemerken, dass meine Tauchlampe schwächer wird, trotz frischer Batterien. Als ich vorne einen Blick ins Glas werfe, muss ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass drinnen eine braune Suppe sichtbar ist. Die Lampe ist undicht und gibt gerade den Geist auf. Mir bleibt nichts anderes übrig als die Ersatzlampe zu aktivieren, die ich immer dabei habe.

Auch zu ihr gibt es eine kleine Geschichte: Als ich im Sommer 1993 als frisch gebackener Taucher in Kroatien auf der Insel Cres das Wrack der „Lena“ betaucht habe, bin ich zum Schluss in eine kleine Grotte geschwommen, die nur 2 Meter unter Wasser ist und die sozusagen als nettes Gimmick für das Ende des Tauchgangs empfohlen wurde.

Dort sah ich am Boden die Lampe liegen, die jemand verloren hatte. Seitdem besitze ich eine Reservelampe, die immer noch tadellos funktioniert. Sie reicht völlig aus um den Tauchgang fortzusetzen, noch dazu, weil alle anderen sowieso die Fischgriller dabei haben und die Szenerie durch mehrere Tauchlampen ordentlich erhellt wird.

Zurück an Bord machen wir die Lampe auf Anraten von Werner sehr vorsichtig auf, da sich ein ordentlicher Überdruck aufgebaut hat. Heraus spritzt eine braune Sauce, die durch die geplatzten und ziemlich heißen Batterien entstanden ist. Die Lampe ist hinüber. (Anmerkung: Ich hab sie nach Österreich zurück genommen, dort noch einmal getestet und dann auf Willhaben verschenkt. Binnen weniger Stunden hatte ich mehrere Anfragen und ein netter Herr hat sie abgeholt und gemeint, er hätte die restlichen, kaputten Teile. Irgendwie netter als Wegwerfen, finde ich.)

Bild: meine Tauchlampe, inzwischen Geschichte

DER DRITTE TAUCHTAG

Wir tauchen noch einmal am Angarosh-Reef, der Wind wechselt von Süd auf Nord und dadurch wird sie Sicht schlechter, weil Sediment aufgewirbelt wird. Es ist eher dunkel, weil stark bewölkt, meine Maske sitzt zu fest und bis auf einen Napoleon und einen White Tip ist nichts zu sehen. Eher unangenehm fällt der Spanier von der Blue Force 3 auf – einer dieser großkotzigen Typen, die mit ihrer Ausrüstung prahlen. Er geht mit 4 (!) Flaschen tauchen – keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Die anderen Taucher von seinem Schiff dürften recht routiniert sein, die Tauchgänge sind weder sehr lang noch sehr tief – ich kann den Grund nicht erkennen.

Zu allem Überfluss kratzt er auch noch mit einem Metallgegenstand an einer seiner Flaschen, um Haie irre zu machen. Das kann durchaus gefährlich werden, und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen Taucher in seiner Umgebung. Wir haben mit unserem Guide Helmy länger darüber diskutiert und er hat schon einige gefährliche Situationen erlebt.

Der zweite Tauchgang findet dann an einem Platz namens „Qita el Banna“ statt, ein schönes, rundes Riff mit gutem Bewuchs bis ca. 15 Metern Tiefe, viele kleine Höhlen und ein Seidenhai über uns. Ich kann dann noch einer Seegurke beim Fressen zusehen – das war es aber auch schon.

Der dritte Tauchgang bei Sha´ab Suedi ist mühsam. Wir ankern in einer Art Kanal und es gibt deutlich spürbare Strömung. Peter und ich tauchen allein (die Guides bleiben an Bord und geben uns nur das Briefing – prinzipiell kein Problem) und besprechen den Tauchgang leider nicht an Deck vor. So irre ich mich in der Richtung, in die wir tauchen sollen und zeige meinem Bruder unter Wasser, dass wir in die andere Richtung gehören. Er hat sich aber vorher die Richtung von Bord aus angesehen und weiß, wo wir hin wollen. Das wiederum weiß ich aber nicht.

Wir erreichen nicht das angepeilte Ziel und landen an einer anderen Stelle des Riffs. Beim Zurücktauchen ist die Strömung ganz ordentlich, aber nicht problematisch. Wieder an Bord erfahren wir, dass es ca. der Hälfte der anderen auch so gegangen ist.

Ein Problem waren die Seile, mit denen das Schiff verankert ist. Am Bild beim Briefing waren nur zwei Stück auf einer Seite eingezeichnet, de facto gab es aber auf der anderen Seite auch zwei, was meine Verwirrung noch gesteigert hat, da ich so die Seiten noch mehr verwechselt habe.

Wie auch immer – es ist nichts Schlimmes passiert und immerhin weiß ich, dass der Platz, an dem der Nachttauchgang stattfinden wird, an einem ziemlich kaputten Riff liegt. Es sieht in etwa so aus wie die meisten Riffe in Ägypten – ein paar Weichkorallen, nur mehr sehr wenig Hartkorallen, große Teile abgestorben – sehr traurig, das hätte ich mir hier nicht erwartet.

Bis auf Werner und mich will niemand den Nachttauchgang machen. Beim Briefing rät Helmy davon ab – die Strömung sei jetzt wesentlich stärker als am Nachmittag, die Tafel, die an einer Leine im Wasser hängt, steht zwar nicht waagrecht, aber in ordentlichem Winkel. Werner würde trotzdem gerne gehen und meint, dass wir das schon irgendwie machen würden. Notfalls muss uns halt der Zodiac abholen, wenn wir es nicht zum Schiff zurück schaffen.

Mich reizt die Aussicht auf so ein Abenteuer nicht wirklich und nach längerer Überlegung sage ich Werner ab. Ich muss dieses kaputte Riff sowieso nicht noch einmal sehen.

Bild: Werner, Robert und Martina

Dafür gibt es oben am Sonnendeck ein Barbecue, das Essen ist fantastisch wie immer und Peter beschließt, diese Nacht an Deck zu schlafen.

Bild: Gute Laune bei gutem Essen

DER VIERTE TAUCHTAG

Der Early-Morning-Dive findet am Sha´ab Rumi South Point statt. Die Korallen sind mittelprächtig, wir sehen ein paar graue Riffhaie, einen Büffelkopf-Papageienfisch und meine Maske beschlägt, wenn auch nicht dramatisch.

Leider ist das mit der Maske so eine Sache. Meine ist schon viele Jahre alt und sollte eigentlich überhaupt nicht mehr beschlagen. Das ist seit vielen Taucher- und Taucherinnengenerationen ein Mirakel. Manche behaupten, dass das Silikon der Maskendichtung ausdampft, andere sind der Meinung, dass nur Spucke hilft. Einige haben ein Spezialmittel mit, andere spülen vorher mit Meerwasser aus, wieder andere kurz vorher mit Süsswasser. Dann kann man die Maske noch kurz vor dem Tauchgang aufsetzen oder schon ein paar Minuten vorher und es spielt angeblich eine Rolle, ob man das Gesicht mit Sonnencreme eingeschmiert hat oder nicht.

Bild: Gabor, der oft in der Sonne liegt, aber mit tadelloser Maske

Ich weiß nicht, was stimmt, bei mir beschlägt die Maske sehr selten und ich habe nicht den blassesten Tau warum.

Der Tauchgang selbst ist eher chaotisch, einige wollen ins Blauwasser und auf Haie warten, andere wiederum zu den Korallenstöcken. Ein paar aus unserer Gruppe wollen eine größere Runde tauchen, andere wiederum länger an einem Platz bleiben. Die Guides können sich nicht auseinander teilen und bilden eine große Gruppe, der eine Guide bleibt hinten, der andere vorne, was aber auch nicht wirklich funktioniert.

Bild: Auch das Beobachten kleiner Fische kann sehr nett sein. Hier einer von vielen.

Der zweite Tauchgang ist an der gleichen Stelle wie der erste, allerdings mit weniger Strömung, einem Hammerhai, mehreren Grauen Riffhaien, einem Barracuda-Schwarm und insgesamt etwas besser.

Der dritte Tauchgang ist etwas ganz besonderes. Wir fahren in die Lagune und dann mit dem Zodiac zum Riff, wo sich „Precontinent Conshelf 2“ befindet, die Reste der Unterwassersiedlung, die Jacques Cousteau vor fünfzig Jahren dort hat bauen lassen. Sie haben (das würde man heute nicht mehr machen) einen Kanal ins Riff gesprengt, damit Versorgungsschiffe in die Lagune fahren können. Dann wurden mehrere Stationen unter Wasser errichtet, in denen Taucher einige Tage bis Wochen gelebt haben. Es gibt darüber einen Dokumentarfilm, den wir uns an Bord angesehen haben.

Heute sind nur mehr zwei Objekte übrig, alles andere wurde schon vor langer Zeit abgebaut. Man kann noch in die Kuppel der Andockstation des U-Boots hineintauchen und durch eine Art kleinen Hangar schwimmen, den es daneben gibt.

Bild: Der „Hangar“

Es ist trotzdem eines der Highlights der Tour und ich finde den Tauchgang sehr schön. Das Riff ist nicht schlecht, es gibt viele Fische, wenngleich die Korallen auch hier eher mittelprächtig sind. Man kann aber erahnen, wie toll es damals gewesen sein muss.

Der Nachttauchgang findet in der Lagune statt, das Wasser ist eher trüb und es ist für einen Tauchgang viel zu flach. Direkt unter dem Schiff beträgt die Tiefe zwar 10 Meter, aber beim Riff nur 1-3 Meter. Es gibt aber ohnehin fast nichts zu sehen, wenigstens funktioniert meine Maske.

DER FÜNFTE TAUCHTAG

Wir bleiben noch am Sha´ab Rumi und machen den Early Morning Dive noch einmal am Südplateau. Wir sehen einige Haie, sonst ist es eher unspektakulär.

Allerdings nur bis zum Schluss des Tauchgangs. Als wir zum Riff zurück tauchen, sehe ich auf einmal aus nördlicher Richtung ober uns einen großen Schatten. Ein großer Riffhai? Dann sehe ich das breite Maul und weiß: der erste Walhai in meinem Leben!

Ich habe das Glück, dass ich am nächsten dran bin und schwimme in seine Richtung, er ist etwa auf 12 Metern Tiefe und schwimmt langsam vorbei. Es handelt sich um einen jungen Walhai, vielleicht 6 Meter lang, aber auch das ist beeindruckend. Ich genieße jede Sekunde, denn der Hai schwimmt zwar gemächlich, das ist aber immer noch viel zu schnell um ihm folgen zu können. Glücklicherweise ist auch Werner relativ nah dran und kann ca. 20 Sekunden tolle Filmaufnahmen machen.

Das ist das Highlight der Tour, keine Frage! Als wir an Bord zurück sind, gibt es überall breites Grinsen, für einige KollegInnen war das auch der erste Walhai.

Hier ist der Link zum YouTube-Video:

Wir fahren weiter zum Sanganeb-Riff und tauchen am South-East-Plateau. Dort gibt es einige schöne Korallenblöcke, ein paar Grauhaie und sonst nicht viel zu sehen.

Vor dem dritten Tauchgang gehen wir den großen Leuchtturm besuchen, der dort vor langer Zeit gebaut und in den 1960er-Jahren ausgebaut wurde. Wie im Roten Meer üblich, kann man unten T-Shirts kaufen, ich besitze nur schon so viele, dass ich mir das spare.

Bild: Vor dem Eingang gibt es die T-Shirts

Bild: Über diese Wendeltreppe geht es hoch hinauf.

Der Blick vom Leuchtturm ist spektakulär und ich kann die Besteigung über die lange Wendeltreppe sehr empfehlen.

Bild: Blick auf das Riff

Bild: Blick vom Leuchtturm auf die zwei Schiffe, die in dieser Woche im Sudan unterwegs waren. Unsere Dominator liegt am Landesteg, die Blue Force 3 rechts davon.

Oben ist es extrem windig, aber die Laune ist gut.

Bild: Alle oben am Leuchtturm

Interessant ist die Leuchtanlage des Leuchtturms. Sie besteht – wie bei so ziemlich allen Leuchttürmen dieser Welt – aus einer Fresnel-Linse, und das schon recht lange, wie uns Wikipedia aufklärt: „Eine Fresnel-Linse [f???n?l] oder genauer eine Fresnelsche Stufenlinse ist eine volumen- und massereduzierte Bauform einer optischen Linse. Sie wurde um 1822 vom französischen Physiker Augustin Jean Fresnel ursprünglich für Leuchttürme entwickelt. Das Funktionsprinzip erdachte Georges-Louis Leclerc de Buffon im Jahre 1748.“

Bild: Fresnel-Linse

Den Nachmittagstauchgang machen wir direkt vor dem Ankerplatz und ich bin erstaunt, wie gut das Riff hier ist. Wir tauchen flach in eine Richtung und dann wieder zurück, es gibt viel zu sehen und ich entdecke eine feuerrote Anemone, die äußerst selten ist. Leider hat Peter kein Foto davon gemacht. Diesen Platz kann ich sehr empfehlen.

Der Nachttauchgang wird dafür zum Debakel. Ich habe eine unfassbar angelaufene Maske, was gerade beim Nachttauchgang extrem mühsam ist. Ich flute sie alle zwei Minuten, aber nur zehn Sekunden später ist die wieder angelaufen. Ich tauche den beiden Kollegen hinterher und kann nur auf das Ende des Tauchgangs warten, das glücklicherweise schon nach 36 Minuten ist. Es gab aber auch dort eher wenig zu sehen, der Ort heißt El Ashara.

Dafür gibt es am Abend das Gala-Diner mit dem Kapitän. Das ist üblich auf diesen Tauschschiffen und der Koch strengt sich auch ganz besonders an.

Bild: Koch mit Abendessen. Im Hintergrund Mathias, hungrig und mit Kapuze – man merkt die langsame Auskühlung des Körpers.

Bild: Dekoration

Der Sonnenuntergang präsentiert sich diesmal mit Schiffen, die vor Port Sudan vor Anker liegen.

Bild: Sonnenuntergang, ganz zum Schluss des Urlaubs bei schönem Wetter

DER SECHSTE TAUCHTAG

Es ist leider der letzte, dafür fahren wir noch einmal zur Umbria, um dort die beiden letzten Tauchgänge zu machen. Diesmal tauchen wir in das Wrack hinein und besichtigen die drei Fiat Lungo, die Bomben und den Rest. Die Maske ist okay, aber ich merke, wie mein Körper von fünf Tagen Tauchen schon ausgekühlt ist und mir wird nach einer halben Stunde ziemlich kalt. Trotzdem ist der Tauchgang schön, die Umbria gibt – wie schon gesagt – für mehrere Besuche was her.

Zu meinem Pech ist mir ein Zipp beim Tauchanzug kaputt gegangen. Das ist für die letzten beiden Tauchgänge kein echtes Problem, aber sehr schade, denn ich weiß nicht, ob ich ihn sauber reparieren lassen kann. Ich mag den Anzug sehr, er sitzt perfekt und ich weiß nicht, ob ich so einen wieder bekommen kann.

Dann naht auch schon der letzte Tauchgang. Wir betauchen die Außenseite, etwa zu einem versunkenen Rettungsboot und ich probiere eine Sony-Kamera aus. Leider muss ich in Wien dann feststellen, dass alle Aufnahmen extrem überbelichtet und somit unbrauchbar sind. Filmer werde ich keiner mehr.

Ich freue mich einerseits, dass das Tauchen zu Ende ist und ich nicht noch einmal bei – relativer – Kälte in den nassen Anzug schlüpfen muss, andererseits ist es auch traurig, dass es schon wieder zu Ende ist. Wer weiß, wann ich das nächste Mal zum Tauchen komme.

Bild: Kurz vor Port Sudan liegen zwei Wracks auf einem Riff – oder das, was davon noch übrig ist. Die Szene erinnert mich an Mad-Max-Filme

Dann fahren wir zurück in den Hafen. Die Tauchsachen werden gewaschen und getrocknet, was bei starkem Wind und – endlich – Sonnenschein sehr schnell geht.

Am späten Nachmittag machen wir dann noch einen Spaziergang am Hafen. Uns wird gesagt, dass wir das Hafengelände aus Sicherheitsgründen nicht verlassen sollen, ich halte das aber für übertrieben. Die Szenerie wirkt fremd und bizarr, aber in keiner Weise gefährlich. Ich überhöre, dass wir nicht in kurzen Hosen an Land gehen sollen, es stört aber niemand wirklich.

Ich bin ja schon lange und oft in Afrika, aber Port Sudan ist anders, exotischer, zugleich modern und alt. Es gibt eine Art Markt, wo Sudanesen und Sudanesinnen Waren verkaufen – fast alles souvenirartig, aber eher nicht für Touristen gedacht, denn die Deckel für Taschentücher sind mehr als nur kitschig. Sonst gibt es nur Tee und Kaffee, der an jeder Ecke ausgeschenkt wird.

Bild: „Kitsch ist alles, was schöner ist als Kunst“ (Quelle unbekannt, aber vielleicht aus dem Sudan)

Bild: Boxen für Taschentücher.

Wir marschieren auf und ab und kommen am Rande der Hafenmole zu einem Schotterparkplatz, der bis zum Wasser geht. Daneben ist eine Tauchschule, die wir interessiert beäugen. Ein Mann kommt heraus und bittet uns hinein. Das Angebot ist nicht mit Tauchbasen woanders zu vergleichen und wir sind uns nicht sicher, ob die überhaupt ein Geschäft machen, aber es könnte auch ein Anfang sein, der sich in dieser Gestalt zeigt.

Bild: Die Tauchbasis in Port Sudan

Auf dem Parkplatz findet irgendetwas statt. Autos kommen und fahren wieder, mache mit deutschem Überstellungskennzeichen – es sieht aus wie ein illegaler Automarkt. Dann plötzlich kommen zwei Typen mit einer Vespa bzw. einer Bajaj Chetak, dem indischen Nachbau der Vespa Sprint. Das muss ich mir genauer ansehen und marschiere hin.

Bild: Im Gespräch mit dem Fahrer

Der Fahrer ist sehr nett und lässt mich den Roller näher begutachten. Bei uns würde das als „Ratte“ durchgehen, sie ist zusammengeflickt, aber fahrtüchtig.

Bild: Die Bajaj im Zustand „Sudan Hafen“

Plötzlich meint der Fahrer, ich könnte gerne eine Runde fahren. Das lass ich mir nicht zweimal sagen – wie oft komme ich schon zur Gelegenheit im Sudan mit einer (fast echten) Vespa zu fahren?

Ich bewältige die Runde am Parkplatz einigermaßen würdevoll und werde vom Besitzer gelobt („Good Vespa Driver“). Ich habe alle Menschen hier generell als freundlich erlebt, der Rollerfahrer war da keine Ausnahme.

Bild: Eine kleine Runde am Parkplatz

Wenig später befinden wir uns am Rückweg, als plötzlich drei Araber herkommen und fragen, ob sie mit mir ein Foto machen dürfen. Sie freuen sich riesig und ich phantasiere, wo mein Grinser wohl auftauchen wird.

Als es Abend wird, belebt sich die Hafenmole, die Billardtische werden bespielt und überall sitzen junge und auch ältere Menschen an Tischen und spielen Karten, rauchen Sisha und trinken Tee. Die Szenerie ist friedlich und ohne jede Aggression. Tuk-Tuks kommen und fahren wieder, am Schotterparkplatz lädt ein LKW mehrere chinesische Motorräder auf, die scheinbar von der Polizei beschlagnahmt werden. Junge Gruppen legen am Gehsteig ein großes Tuch auf und machen ein Picknick, kleine Buben fahren mit selbstgebauten Dreiradlern mit Elektroantrieb, die Frauen tragen Kopftuch, es gibt aber keine Verschleierten.

Bild: Picknick

Bild: Die beiden Dreiräder mit Elektroantrieb.

Hier treffen Tradition und Moderne in einer Art Mix zusammen, der auf den ersten Blick naiv anmutet. Alles hier ist irgendwie zusammengewürfelt, modernste LED-Technik hier, stinkende alte Diesel dort. Es stört aber niemand.

Der Kaffee, den wir aus kleinen Kännchen trinken, kostet für uns etwa das Dreifache wie für Einheimische, was aber immer noch nur einen Euro pro Person ausmacht.

Bild: Kaffee im Sudan

Es wird Abend und sie drehen die Palmen auf.

Bild: Leuchtpalme

Wir gehen zurück auf´s Schiff und bekommen das letzte Abendessen. Danach sitzen wir noch an Deck und genießen bei einem ägyptischen Bier den letzten Abend. Mir graut leider schon vor der Rückreise.

Bild: Unsere Reise, die „Sudan Nordtour“

Bild: Unsere Guides führen genau Buch über alle Tauchgänge einer Tour

DER ABREISETAG

Unser Flug geht leider erst um 14:50 und wir starten gegen 12:30 mit dem Bus Richtung Flughafen. Einige sind am Vormittag noch ins Stadtzentrum gefahren, um sich einige Märkte anzusehen, aber mir war das zu stressig.

Bild: Links ein modernes Safarischiff, rechts eines von vor ca. 20 Jahren

Bild: Der Abschied fällt schwer

Am Flughafen müssen wir wieder durch alle möglichen Kontrollen, das Gepäck wird zweimal durchleuchtet, dafür ist ihnen Wasser vollkommen egal und ich kann meine Flasche mit zum Gate nehmen.

Bei der Passkontrolle drängt sich plötzlich eine vollverschleierte Frau vor und knallt ihren Pass (aus Eritrea) aufs Pult. Ehe ich reagieren kann, ist sie dran. Sei´s drum, wir haben es ja nicht eilig.

Allerdings macht sich dann eine weitere Frau auch daran, ihren Pass vor mir durchzureichen. Mir reicht es und ich strecke meinen langen Arm mit dem Pass zugleich mit ihr an den Schalter. Meiner wird zuerst genommen.

Mir ist völlig schleierhaft, was sich die dabei denken. Unhöfliche und rücksichtslose Menschen gibt es scheinbar überall auf der Welt.

Ich bitte die Dame beim Checkin mir einen Gangsitz zu geben oder zumindest einen Fensterplatz. Da wir bis nach Wien durchchecken können, bekomme ich beide Bordkarten. Mit je einem Mittelsitz.

Es ist zum Verzweifeln. Ich marschiere noch einmal zu ihr hin, sie meint, ich könnte es gegenüber am Schalter der Fly Dubai probieren. Dort ist aber niemand anwesend. Ich gehe wieder zurück und sie meint, in fünf Minuten würde jemand kommen. Das ist auch so und der Typ hat Einsicht mit meinem Problem. Gemeinsam gehen wir wieder zum Checkin-Schalter, diesmal aber zu einer anderen Mitarbeiterin. Ich bekomme einen Gangplatz bis Dubai und einen Fensterplatz von Dubai bis Wien.

Immerhin, besser als nix.

Als wir nach langem Warten das Flugzeug betreten, sitzt auf dem Fensterplatz meines Bruders… richtig: die vordrängende Araberin. Murrend wechselt sie den Platz, und zwar zu unserem Leidwesen in die Mitte zwischen mich und meinen Bruder.

Glücklicherweise ist der Flieger nicht ganz voll und wir finden zwei Plätze jenseits der Araberin. Khartoum ist in verkraftbarer Zeit erreicht, der Zusammenfluss von weißem und blauem Nil ist von oben beeindruckend. Jetzt steigen viele Leute zu, der Halbmond lässt grüßen: schreiende Babies, überforderte Sudanesen, die ihren Platz nicht finden, Gepäckstücke wie aus 1001 Nacht – sowohl die Form wie auch die Anzahl betreffend. Die Mischung aus Schlapfen, Tuch und Smartphone ist exotisch.

DUBAI

Dann, nach gefühlten 10 Stunden, fliegen wir in Dubai ein. In der Nacht wirkt die Wüste von oben bizarr – pechschwarz, mit beleuchteten, schnurgeraden Straßen, alles wirkt unglaublich künstlich, quadratisch, vom Reißbrett herunter gebaut. Der Burj Khalifa ist taghell erleuchtet und sticht wie eine überdimensionale Nadel in den Nachthimmel. Schon aus der Luft wirkt alles protzig, überdimensioniert, letztlich geschmacklos.

Nach der Landung suchen wir uns ein Taxi, was insofern nicht ganz einfach ist, als uns die ersten nicht transportieren wollen, weil unser Hotel zu nahe am Flughafen liegt.

DAs Hotel ist das „Flora Inn“ und liegt auf der anderen Seite des Flughafens, direkt an einer 4-spurigen Straße. Es besteht aus Stahlbeton, Glas und Klimaanlagen, ein moderner, seelenloser Bau. Im Zimmer komme ich mir eingesperrt vor, da man die Fenster nicht öffnen kann. Da ich Klimaanlagen nicht aushalte, verspricht es eine stickige Nacht zu werden. Peter und ich sind aber hundemüde und fallen sofort ins Bett. Vorher gönnt sich Peter noch eine Dusche. Ich verschiebe das auf den nächsten Tag, da der Abfluss verstopft ist und ich hoffe, dass das Wasser bis in der Früh abgeflossen ist.

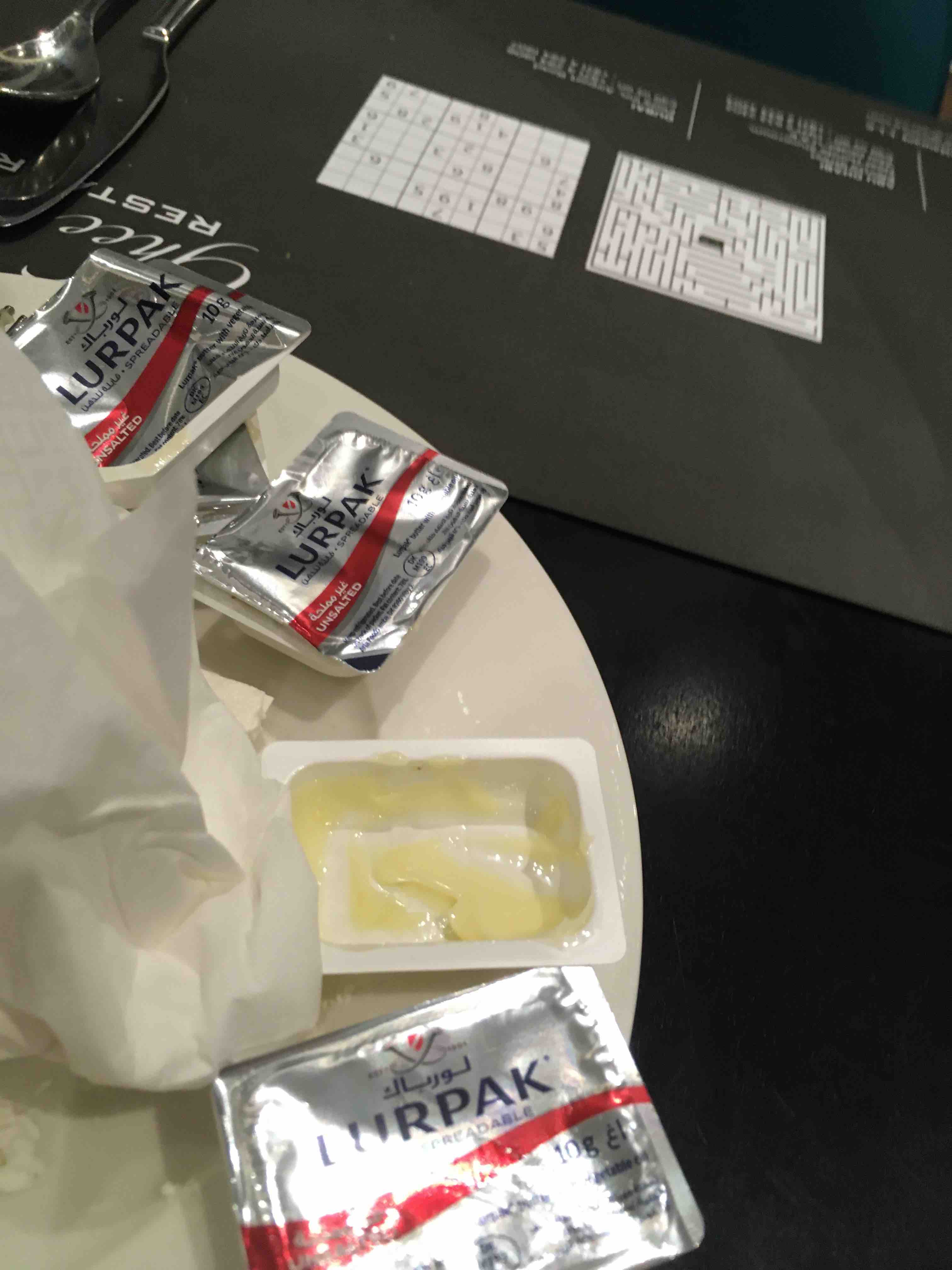

Das Frühstück kostet 65 Dirham, das sind ca. 16 Euro pro Person. Es ist genauso geschmacklos wie das Hotel, alles ist künstlich, sogar die Marmelade. Und alles ist klein verpackt, jede winzige Butterportion ist einzeln abgepackt in ein Plastikschüsserl mit Aludeckel. Ich will jetzt gar nicht alles einzeln aufzählen, umweltmäßig ist Dubai ein einziger Supergau.

Bild: Butter-Irrsinn

Einzig das Omlette ist so wie überall und einigermaßen genießbar, das Baguette dazu schon nicht mehr. Im Hintergrund spielen sie nichts sagende Jazzmusik, an der Wand hängen irgendwelche Bilder von irgendwo, die Ziegel an der Wand sind keine Ziegel, sondern eine Art strukturierte Plastiktapete und beim Eingang steht als Deko eine Vespa, die nichts mit einer Vespa zu tun hat, die Form ist irgendwie ähnlich.

Bild: Die Fake-Vespa als Dekoration, hier ist wirklich nichts echt

Bild: Die Fake-Wand

Einzig das Häusl ist okay und wir verlassen diesen Ort so schnell wie möglich Richtung Stadt, wieder mit dem Taxi, da es in der Nähe des Hotels keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt.

Wir fahren über eine 7-spurige Autobahn, rund um uns die Reichen mit amerikanischen Cabrios. Unser Ziel ist eine Mall, in der es die Skihalle gibt. Peter, Mathias und Gabor wollen Skifahren gehen und haben zwei Stunden gebucht.

Vorher kommen wir noch am Burj Khalifa vorbei:

Bild: Das (vielleicht immer noch) höchste Gebäude der Welt

Vor der Halle befindet sich ein großer Bereich, in dem man eincheckt und die Ausrüstung geliehen bekommt. Der Bereich ist grob einer Almhütte oder etwas Ähnlichem nachempfunden. Genau genommen hat es mit einer Almhütte genau nichts zu tun, es gibt kleine Dächer aus Holzschindeln, das war es genau genommen schon.

Bild: Die künstliche Skiwelt, hier gerade mit einem Haufen Kinder

Der Spaß kostet 55 Euro inklusive Ausrüstung für zwei Stunden. Die Piste ist 400 Meter lang und überwindet 80 Höhenmeter, eine Fahrt dauert ca. eine Minute.

Bild: Das Angebot

Dazu gibt es einen Sessellift und einen Tellerlift, wobei letzterer die bessere Wahl ist, weil der Sessellift ständig stehen bleibt, da dort die Anfängerinnen und Anfänger aus der ganzen Welt fahren.

Bild: Peter am Tellerlift

Ich erfahre, dass es im zweiten Stock ein Lokal gibt, von dem aus man ein Stück der Piste durch eine Glaswand beobachten kann. Das Lokal stellt sich als ein „TGI Friday“ heraus und ist leer. Ich setze mich hin und warte, bis die Jungs vorbeifahren, um ein paar nette Fotos zu schießen.

Bild: Die Piste mit den Sicherungen

Auf der Piste gibt es Plastiktannen, alles ist narrensicher gesichert, so dass niemandem etwas passieren kann. Es fahren extrem wenig Leute, Peter, Gabor und Mathias sind mehr oder weniger allein, weil es noch recht früh ist.

Bild: Die Anlage mit den künstlichen Tannen

Ich mache mich auf den Weg, um die Mall zu erkunden. Die Szenerie wirkt ein wenig gespenstisch, weil jetzt um 10 Uhr Vormittags die Geschäfte und Lokale erst aufsperren und generell wenig los ist.

Die Mall ist riesig, besteht aus mehreren Etagen und hat (werden wir später noch brauchen) einen U-Bahn-Anschluss. Auf einer Etage gibt es die Fressmeile. Dort sind alle Fastfood-Ketten dieser Welt vertreten, 50 oder noch mehr, ich habe sie nicht gezählt. Die Preise sind etwa wie bei uns.

Bild: die Fressmeile

Bild: Pizza wäre italienisch, das Lokal will kalifornisch sein und befindet sich doch in Dubai

Der Rest ist dem Konsum gewidmet, es gibt alle großen Mode- und Schmuckketten. In einer Ecke entdecke ich einen Virgin Megastore und begebe mich hinein, um zu schauen, was sie an Platten und CDs haben.

Ich merke, dass ich aus einer anderen Zeit stamme, es gibt zwar eine kleine Ecke mit Tonträgern, 95 % des Geschäfts sind aber Spielzeug und Computerspielen gewidmet.

Juwelen, Fetzen, Parfums, Candys – alles, was Menschen nicht brauchen, aber glauben, dass es sie glücklich macht. Das Shopping dient wohl in erster Linie dazu, die Langeweile des eigenen Lebens zu überdecken. Gegen meine Langeweile hilft das leider nicht, ich entkomme dem Shoppingwahnsinn aber nicht zur Gänze und kaufe mir eine Badehose, weil ich seit längerer Zeit schon eine brauche. Bezahlen kann man alles mit Kreditkarte, selbst die Candys an den kleinen Ständen, die es überall gibt.

Bild: Der Stil des Einkaufszentrums ist deswegen schwer beschreibbar, weil es keinen hat. Es ist eine Mischung aus irgendwas.

Ich habe mir überlegt, auch auf den Burj Khalifa zu gehen, aber erstens funktioniert mein Google-Account aus unerfindlichen Gründen nicht, zweitens ist es an diesem Tag etwas trüb, drittens ist es relativ teuer (37 Euro für die 125. Etage und 100 für ganz oben) und viertens habe ich irgendwie einen Widerwillen hier mehr Geld zu lassen als notwendig.

Also marschiere ich nach den zwei Stunden wieder zur Skihalle, um die Jungs abzuholen. Bei einem Standl gibt es als Erinnerung an das Ski-Erlebnis Löwen aus Plüsch zu kaufen. Wieso Löwen? Mir fällt wenig ein, das mit Skifahren so wenig zu tun hat wie Löwen (Tiger gibt es auch). Andererseits – warum nicht? Das Skifahren hat hier auch nur wenig mit Skifahren zu tun, genau genommen ist alles egal, es gibt hier keine Kultur irgendwelcher Art, außer die Anbetung des Mammons. Es geht um den kurzen Adrenalinstoß des Kauferlebnisses, das ist alles. Was gekauft wird, spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine.

Bild: Löwen und Tiger. Vielleicht glauben die Leute, dass es diese Tiere in den Alpen gibt

Bild: Wer vom künstlichen Erlebnis noch nicht genug hat, kann sich noch künstliche Schneeflocken aus Plastik mitnehmen

Den Jungs hat das Ski-Erlebnis gut gefallen und wir gehen zum McDonalds – weil´s schon wurscht ist. Danach fahren wir mit der U-Bahn Richtung „Creek“, weil sich Gabor die Altstadt von Dubai ansehen möchte. Tickets für die U-Bahn zu kaufen ist gar nicht leicht, irgendwie nimmt das System nicht alle unsere Kreditkarten, eine nette Angestellte hilft uns aber unkompliziert.

Die U-Bahn ist auch keine U-Bahn, sondern eine Hochbahn, die fahrerlos unterwegs ist. Sie ist schnell und billig und es gibt drei Linien in dieser riesigen Stadt. Ein paar Busse gibt es auch, aber die Mehrzahl der Menschen fährt hier mit dem Auto.

Bild: Eine U-Bahn-Station

Da die Zeit knapp wird, schaffen wir es nicht mehr bis in die Altstadt und sehen nur das Fake-Modell der Altstadt, das sie daneben aufgebaut haben. Das ist aus Plastik, so wie fast alles hier.

Bild: Die Fake-Altstadt

Es wird gebaut wie verrückt, ein Wolkenkratzer schießt neben dem anderen in den Himmel und mich erinnert das alles an den Turmbau zu Babel. Man darf gespannt sein, ob die Geschichte hier auch so ausgeht.

A pro pos Sünde: Prostitution ist hier streng verboten, was aber natürlich nicht bedeutet, dass es das in den Emiraten nicht gibt. Es funktioniert nur anders. Man lässt hier Karten auf den Gehsteig fallen. Darauf befindet sich eine Telefonnummer. So geht das hier.

Bild: Karten

Dann fahren wir mit der Metro zum Flughafen. Das Einzige, was ich hier wirklich gut finde, sind die Trinkbrunnen. Generell muss man dem Flughafen aber auch zugestehen, dass er sehr gut organisiert ist. Bei einer Kontrolle werde ich abgesondert und muss zum „Schalter C“ – was auch immer dort anders ist als bei den anderen Schaltern. Ein gelangweilter Beamter blättert lustlos in meinem Pass und winkt mich dann gelangweilt durch. Ich finde Peter nicht, der in einer Lounge sein müsste, aber scheinbar woanders ist. Der Whatsapp-Anruf funktioniert nicht und ich beschließe, zum Gate zu gehen.

Dort beschließe ich noch einmal mein Glück zu versuchen und gehe zu einer netten Dame am Schalter. Ich erzähle wieder meine Geschichte (groß, brauche Platz und ob noch irgendwo was frei wäre, vielleicht sogar in Reihe 37…) und tatsächlich: sie tauscht mir die Bordkarte aus und ich sitze wieder beim Notausgang.

Diesmal habe ich sogar besonderes Glück, weil der Platz neben mir nicht besetzt ist, obwohl die Maschine wieder knackevoll ist. Die nette Dame am Schalter meint noch, dass dieser Platz eigentlich einen ordentlichen Aufpreis kostet und wünscht mir einen guten Flug.

Über ebendiesen Flug gibt es wenig zu berichten, ich schaue mir zwei Filme an – einer davon gut, der andere schlecht, und irgendwie vergehen die sechs Stunden bis Wien einigermaßen erträglich.

Wir landen in Wien, wo uns Vanessa abholt. Auch das Gepäck ist da und so geht ein interessanter, aber auch durch die mühsame Reise durchwachsener Urlaub zu Ende.