Nach 35 Jahren Ostafrika-Besuchen kommt schon so etwas wie ein kleines Heimatgefühl auf, wenn ich am Jomo Kenyatta-Airport lande und wieder die typische Luft rieche.

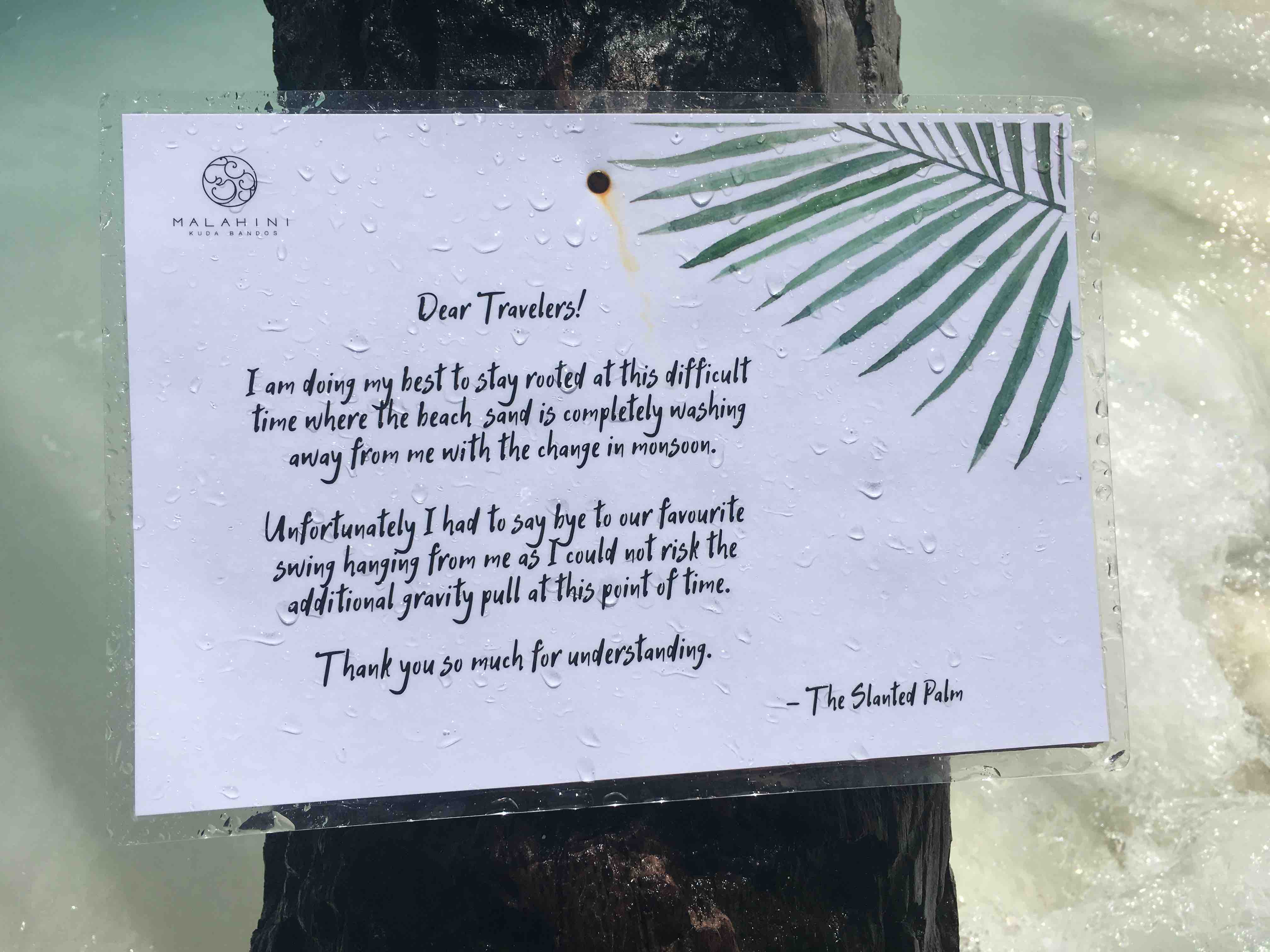

Doch alles der Reihe nach. Diesmal kam die Idee von Thomy, mit dem ich seit 2000 regelmäßig hinunter fliege. Es sei schon zwei Jahre her und höchst an der Zeit, meinte er und fand natürlich meine Zustimmung. Da auch die Geldbörse nach dem nicht gerade billigen Urlaub auf den Malediven Ende Jänner trotzdem eine zweite Reise zuließ, blieb nur noch die Frage offen, was wir denn diesmal tun könnten.

Alle meine großen Ostafrika-Träume habe ich mich ja schon erfüllt, erst vor zwei Jahren kam Sansibar dazu.

Thomys Vorschlag war die Serengeti. Dort waren wir zwar vor zehn Jahren schon einmal, allerdings nur zwei Tage und somit konnten wir die größten Teile noch nicht erleben.

Ich fand den Vorschlag gut und begann zu planen. Als Vorprogramm kam von Thomy erstaunlicherweise eine Bergtour als Vorschlag. Ich dachte, dass er nach dem Ruwenzori genug von den afrikanischen Bergen hätte, aber er belehrte mich eines Besseren.

Da mein Bruder schon vor vielen Jahren am Mount Meru war und ich an diesem von unten sehr unspektakulären Berg immer nur vorbei gefahren war, fiel der fünft höchste Berg Afrikas in die engere Wahl. Angeblich wäre er sehr schön, meinte auch eine ehemalige Schulkollegin.

Damit war die Reiseroute perfekt: nach Nairobi fliegen, mit dem Toyota nach Arusha, Berg besteigen und dann in die Serengeti. Zum Drüberstreuen plante ich noch zwei Tage im berühmten Amboseli-Nationalpark ein, da ich den auch noch nie bereist hatte.

Zwei Wochen vor Reisebeginn dann die schlechte Nachricht: Das Logbook vom Toyota wäre unauffindbar. Unser Mechaniker Luis bestätigte, dass wir ohne Logbook (so etwas wie Typenschein und Zulassungsschein des Autos) nie und nimmer über die Grenze in Namanga kommen würden, schon gar nicht als Weiße. Ich kenne diese Grenze gut und hatte dort schon die seltsamsten Erlebnisse. Angeblich wäre es jetzt aber um vieles strenger, da beide Länder nicht wollen, dass die Touristen aus dem jeweiligen Land ausreisen und im Nachbarland ihr Geld ausgeben.

Jetzt war schnelles Handeln gefragt, denn wir hatten die Bergtour schon gebucht und auch schon bezahlt. Also mussten wir in jedem Fall nach Tansania und die einzige Alternative zum Auto ist das Flugzeug, denn auch mit einem – z.B. von Luis ausgeborgten – Auto kämen wir nicht weit und der VW-Bus ist mit seinen 30 Jahren schon zu riskant für so eine lange Strecke.

Also fliegen. Viel Auswahl hat man da nicht, aber es gibt ein Codesharing zwischen Kenyan Airways und Precision Air (mir schon gut bekannt durch den Sansibar-Flug) und die fliegen mehrmals am Tag zum Kilimanjaro-Airport.

Billig sind die Tickets nicht, ich konnte aber gerade noch zwei Stück für eine zeitmäßig passende Maschine buchen, quasi wohlfeil um 300 Euro pro Person.

Nicht so erfreut war darüber Thomy, der schon seit Tagen jede Menge Serengeti-Pläne gewälzt hatte und dessen Bild (am Abend mit einem Bier gemütlich da sitzen und in die weiten Ebenen schauen) nun genauso verschwand wie irgendwann zuvor das Logbuch unseres Autos.

Ein Duplikat war in der kurzen Zeit nicht mehr zu bekommen und auf die vage Hoffnung, dass mein Vater seine Papiere nur ungenau durchwühlt haben könnte, wollte ich nicht das Risiko eingehen die Bergtour umsonst bezahlt zu haben.

Dazu kam sowieso noch das Wetterrisiko. Wir waren noch nie so spät dran gewesen, denn ab Mitte März kommt hin und wieder schon die große Regenzeit und dann können wir sowohl den Berg wie auch jede Art von Camping-Safari vergessen. Das war und blieb auch das größte Risiko generell (zumindest dachten wir das zu diesem Zeitpunkt).

Während Thomy die Entwicklung langsam zu Kenntnis nehmen musste, schmiedete er schon neue Pläne für Kenia: irgendetwas Spannendes müsste es doch geben, das wir noch nicht kennen und wo wir hinfahren könnten.

Ich selbst war eher für eine gemütliche Safari in die Masai Mara – nicht sehr aufregend, aber mit recht geringem Risiko. Außerdem wollte ich nicht wieder die ganze Zeit nur im Auto sitzen und tausende Kilometer abspulen, so wie das bisher immer der Fall war.

Wir werden ja nicht jünger und brauchen nicht mehr die volle Packung Abenteuer. Erholungsbedürftig war sich sowieso, also wieso nicht einen Gang zurückschalten.

Schließlich einigten wir uns darauf, dass wir einmal hinunter fliegen und dann die gute Idee schon noch kommen würde. Ich schrieb daher an meinen Masai-Häuptling James, dass wir noch nicht genau wüssten wann und ob wir ihn besuchen kommen können und dass wir uns vorher noch melden würden.

Zu den Vorbereitungen zählte diesmal auch eine Reihe von Impfungen, die schon vor dem Reisantritt die Urlaubskasse ein wenig dahinschmelzen ließen. Sportliche 200 Euro für drei „Jauckerln“, eines davon tat danach tagelang weh. Dafür bin ich jetzt durchgeimpft wie ein Arzt ohne Grenzen im Kongo.

Nach diesen Vorbemerkungen können wir jetzt beruhigt in den Live-Bericht einsteigen.

Es ist Freitag Abend und meine Mutter führt uns auf den Flughafen. Ich habe uns schon am Vortag einen Online-Checkin verpasst und wir müssen nur mehr das Gepäck aufgeben. Daher haben wir auch genug Zeit, in meiner Wahrnehmung sogar viel zu viel Zeit, ich hasse das Warten auf Flughäfen, so wie ich mich für das Fliegen generell nicht mehr begeistern kann. Dazu kommt noch, dass ich mir zwei Wochen vorher ordentlich das Kreuz verrissen habe. Genau genommen ein Bandscheibenvorfall mit Entzündung und einem Tag kompletter Sendepause, weil ich mir nicht einmal Schuhe anziehen konnte.

Das wurde zwar durch die Hilfe eines Chiropraktikers deutlich besser, aber jetzt graut mir vor dem Langstreckenflug nach Addis Abeba.

Da auch die längste Wartezeit irgendwann vorbei ist, sitzen wir in unserer Boeing 787, dem sogenannten „Dreamliner“ und starten einigermaßen pünktlich Richtung Addis. Das Besondere daran ist, dass wir hier keinerlei zeitlichen Spielraum haben, denn auch eine nur kleine Verspätung würde bedeuten, dass wir den Anschlussflug nach Nairobi verpassen.

Es klappt aber alles und mit 15 Minuten zusätzlich zu den 6 Stunden Flug landen wir in Addis Abeba. Der Flug selbst war okay, da nicht ausgebucht und somit hatte ich eine Dreierreihe für mich allein und konnte mich niederlegen. Das ist für mich die einzige Variante wie ich im Flieger schlafen kann. Das eingeworfene Schlafmittel half allerdings genau gar nicht.

Jetzt heißt es wieder warten, allerdings weniger als eine halbe Stunde, dann ist wieder Boarding und wieder sitzen wir in einem halb leeren Dreamliner.

Der zweite Flug dauert nur knapp zwei Stunden und wir landen einigermaßen fit in Nairobi, wo wir die erste positive Überraschung erleben: das Visum ist auch für die zweite Einreise nach dem Mount Meru gültig, meinte die nette Dame am Schalter.

Ich glaube ihr zwar nicht ganz, lass mich aber gerne überraschen.

SAMSTAG

Als wir das Flughafengebäude verlassen, suche ich sofort nach einem Taxistand und merke, dass sie Preise ziemlich fair sind: 2.600 Kenia-Schilling für die dreißig Kilometer Fahrt sind echt okay, das entspricht in etwa 25 Euro.

Unser Fahrer führt uns über den Southern Bypass Richtung Lower Kabete, kennt aber dummerweise den Weg nicht. Der Bypass ist so etwas wie eine Ringautobahn und erst in den letzten zwei Jahren fertig gebaut worden, daher kenne ich den Weg auch nicht. Also verfahren wir uns einige Male, kommen aber dann mit Einsatz von zwei Handy-Navis in Lake View an.

Im Haus wohnen derzeit Filmleute vom WDR und es herrscht buntes Treiben. Wir sind eher mäßig willkommen und haben auch nur ein Zimmer im Haus zur Verfügung. Also beschließt Thomy im Hochdach vom Toyota zu schlafen. Das ist erstens luftig und gar nicht schlechter als ein Bett, zweitens mag er es dort zu nächtigen. Das erste Problem von vielen hätten wir also gelöst. Das zweite – ein gutes Mittagessen – löst sich auch von selbst, denn das Filmteam hat so viel gekocht, dass wir mitversorgt werden können. Unserer Nachbarin Paula habe ich wieder einige Packungen Parmesan aus Österreich mitgebracht, hier gibt es keinen guten. Dafür werden wir am letzten Abend zum Essen eingeladen, worauf ich mich jetzt schon freue.

Bild 1: Am See gibt es die heiligen Ibisse, die in der Früh einen enormen Lärm machen, an den man sich aber gewöhnt.

Langsam kommen wir wirklich an. Die Situation ist nicht besonders rosig, da es in unserer Gegend Water-Shortage gibt und zwar von Montag bis Freitag Abend. Duschen und Kochen geht, Wäsche waschen nicht und für den Garten gibt es auch kein Wasser, was man ihm deutlich ansieht: Büsche und die gesamte Wiese sind vertrocknet.

Der Toyota steht zwar frisch serviciert da, nur leider finden wir trotz gründlicher Suche das Logbook nicht und Thomy gewöhnt sich langsam daran, dass es nix wird mit unserer Fahrt in die Serengeti.

Daher ändern wir unsere Pläne, der Flug nach Tansania ist ja glücklicherweise schon gebucht und jetzt brauchen wir nur noch eine Idee für ein Ersatzprogramm.

Vorerst richten wir einmal den Toyota für eine längere Safari her. Dazu muss etwa einer der beiden Rücksitze ausgebaut werden, denn dann gibt es unten genügend Platz für mich zum schlafen. Verrostete Schrauben erschweren uns zwar dieses Vorhaben, nach einiger Zeit und etwas Schweiß ist es aber geschafft. Wir beschließen auch gleich all diejenigen Sachen einzukaufen, die ohne Kühlung auf die Safari warten können: Tee, Bier, Geschirrspülmittel und noch viel andere Dinge.

Am Abend fahren wir dann ins „Asmara“, ein äthiopisches Lokal, in dem wir mehr bekommen als wir essen können. Die den Palatschinken nicht unähnlichen Fladen aus Sauerteig geben unglaublich aus und wir müssen einiges überlassen.

Nach einem letzten Drink in Westlands fallen wir todmüde ins Bett.

Bild 2: Auf unserer Terrasse schmeckt ein Tusker-Bier besonders gut.

SONNTAG

Als ich aufwache, piepst mein Handy und ich sehe eine Nachricht meines Bruders: „Geht es euch gut? Seid ihr wohlauf?“ Ich habe keine Ahnung, was er meint. Warum soll es uns nicht gut gehen?

Dann kommt schon Thomy, der auch eine Nachricht bekommen hat und klärt mich auf: Es gab einen Flugzeugabsturz der Ethiopian Airlines, und zwar genau unsere Flugnummer. Das ist exakt der Flug, mit dem wir gestern von Addis nach Nairobi geflogen sind: ET 302. Die abgestürzte Maschine hat über 150 Menschen in den Tod gerissen, es handelte sich um eine Boeing 737 Max. Da unser Flug besser gebucht war, sind wir am Vortag mit einer Boeing 787 geflogen. Hätten unseren Flug weniger Menschen gebucht, hätten wir die Todesmaschine gehabt. Wie sich später herausstellt, hatte sie eine fehlerhafte Software an Bord, die von den Piloten nicht mehr rechtzeitig ausgeschaltet werden konnte. So ein Unfall hatte sich schon vor einem halben Jahr ereignet und es ist eigentlich unfassbar, dass man diesen lebensgefährlichen Fehler nicht eliminiert hat.

Bild 3: Die Bordkarte, die ich nicht so schnell vergessen werde

Wie wir ebenfalls später erfahren, wurden die alten 737er mit neuen Triebwerken ausgerüstet, die deutlich schwerer sind als die alten. Daher hat sich die Tarierung des Flugzeugs geändert und eine spezielle Software sollte das ausgleichen. Sie drückt die Nase des Flugzeugs nach unten und tut das leider so lange, bis die Maschine abstürzt.

Kein angenehmer Gedanke, wenngleich wir froh sind, einen Tag früher geflogen zu sein.

Über mangelndes Glück können wir uns jedenfalls nicht beklagen.

Der Tag vergeht mit Vorbereitungen und einem netten Besuch bei Paula. Sie hat gerade ihre Freundin Lydia zu Gast, die viele Jahre in Kenia gelebt hat und uns mit der Idee impft, dass wir doch in den Kakamega Forest fahren sollten. Dort wäre es ausgesprochen nett und interessant und es gäbe viel zu sehen.

Da weder ich noch meine Familie jemals dort waren, hört sich der Vorschlag gut an, bis auf die elende Fahrerei, denn der Wald liegt ganz im Westen Kenias, also eine Tagesreise entfernt. Aber Thomy gefällt die Idee auch und so beschließen wir, nach unserer Bergtour die Safari mit dem Kakamega Forest zu beginnen, auch wenn wir nicht wissen, was uns dort erwartet. Aber Thomy sucht schließlich das Abenteuer.

Noch ist es allerdings nicht soweit, morgen geht es erst einmal nach Tansania.

Wir sind schon gespannt und gehen am Abend in ein Restaurant essen, das uns von Thomys Handy vorgeschlagen wird: Ein Inder der höheren Preisklasse, nicht weit weg von Westlands.

Das Fazit: Essbar, aber nicht mehr. Weder die Größe der Portionen ist okay noch die dazu gehörenden Preise. Aber wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht.

MONTAG

Nach weiteren Vorbereitungen ist der Toyota fertig gepackt für die Safari. Das bedeutet, wir haben die Option direkt am nächsten Tag nach unserer Rückkunft aus Tansania losfahren zu können. Dadurch verlieren wir keinen weiteren wertvollen Tag in Nairobi.

Jetzt aber holt uns erstmal Paul ab, der uns als zuverlässiger Fahrer empfohlen wurde. Und er verlangt nur 2.000 KHS zum Flughafen – die Strecke beträgt übrigens ca. 30 Kilometer, über den Bypass sind es 60, dafür ist man dort vor Stau sicher. Und Nairobi hat gewaltige Staus, rangiert weltweit unter den Top 3 der Städte mit den wildesten, brutalsten und längsten Staus. Das geben wir uns nicht und zahlen gerne den kleinen Aufpreis von umgerechnet 5 Euro für die längere, aber sichere Strecke.

Wir fliegen diesmal mit Kenyan Airways operated by Precision Air, das ist die Fluglinie, die uns vor zwei Jahren schon nach Sansibar gebracht hat. Ich mag die Turboprop-Maschinen, zumindest für so kurze Strecken. Umweltfreundlich ist das alles nicht, so viel ist auf jeden Fall klar. Leider konnten wir nicht voraussehen, dass der Toyota ohne Logbuch nicht zu verwenden ist, wenngleich auch der mit seinem Dieselmotor nicht umweltschonend ist.

Der Flug ist fast ausgebucht und wir landen nach einer Stunde am Kilimandjaro-Airport, der in der Mitte zwischen Arusha und Moshi liegt. Ich mag diesen Flughafen, weil er so klein und gemütlich ist. Man steigt aus dem Flugzeug aus und geht ein paar Meter zum Eingang, wo ein freundlicher Herr mit einem Gerät nach unseren Ohren verlangt und dort Fieber misst. In Tansania haben sie große Angst vor Gelbfieber und so wird jeder ankommende Gast höflich gefragt, ob er oder sie sich auch gesund fühlt.

Wir fühlen uns gesund und dürfen einreisen. Wie in Kenia hat auch Tansania ein modernes Datenerfassungssystem und wir müssen freundlich in eine Kamera schauen und unsere Finger zum Scan auflegen. Nach einer Zahlung von 50 Dollar für das Visum sind wir eingereist und marschieren zum Minibus, der uns nach Arusha ins Hotel bringen wird.

Die Fahrt dauert insofern lang, als der Fahrer das ist, was wir bei uns als extremen Schleicher bezeichnen würden. Hinter stinkenden Diesel-LKW bleibt er ewig, aber irgendwann ist das auch vorbei und wir sind im Golden Crest Hotel angelangt, mit dem unser Tour-Operator Zara einen Vertag hat. Die Hütte ist barock inszeniert, mit nie benütztem Pool und schweren Vorhängen überall. Uns ist das egal, die Dusche passt und die Betten auch.

Das Hotelrestaurant reizt uns nicht sehr und so gehen wir zu Fuß zu einem Lokal, das Thomy auf Google Maps gefunden hat. Es heißt „Ambrosia“ und verspricht zwar keinen Nektar, dafür aber indisches Essen. Außerdem ist es nur fünf Minuten entfernt und hält, was es verspricht, nämlich wirklich gut gewürzte Speisen und kühles Bier.

Dann ist dieser Tag auch schon wieder zu Ende und wir sind schon gespannt auf den nächsten.

DIENSTAG

Niemand kann uns Auskunft geben, wann wir abgeholt werden. Das ist eine Sache in Afrika, mit der ich auch nach 35 Jahren noch nicht wirklich gut zurecht komme. Irgendwann erreicht die Rezeptionistin nach ewiger Herumtelefoniererei dann doch jemand bei Zara, der uns ausrichten lässt, dass der Fahrer schon am Weg sei. Seit wann und von wo und wann er da sein würde, bleibt jedoch ein Rätsel.

Also warten wir halt. Und genehmigen uns noch ein zweites Frühstück. Und warten.

Irgendwann ist dann der Minibus da, der uns abholt. Wir lernen Juma kennen, unseren Führer. Schon in den ersten Minuten stellt sich heraus, dass er sehr leise spricht. Wenn er überhaupt spricht. Das Reden ist nicht so seine Stärke, was aber nicht an seinem Englisch liegt, das recht gut ist. Das bedeutet aber, dass wir ihm jede Info aus der Nase ziehen müssen. Könnte noch anstrengend werden, aber bitte.

Jetzt starten wir einmal los, Richtung Berg. Das Wetter ist gut, was zugleich auch meine größte Sorge ist. Wir sind spät dran und ich hoffe, dass die große Regenzeit noch ca. zwei Wochen auf sich warten lässt. Die kann in Ausnahmefällen auch schon Anfang März beginnen, jederzeit jedoch Mitte März, also genau jetzt. Oder sie beginnt erst im April. Laut unserem Fahrer Paul – wesentlich gesprächiger als Juma – beginnt sie immer an der Küste in Mosambik und wandert dann hinauf nach Tanzania, immer von der Küste langsam ins Landesinnere. Während ich diese Zeilen schreibe, geschieht gerade eine der größten Flutkatastrophen Afrikas mit tausenden Todesopfern. Dazu muss ich erwähnen, dass starke Regenfälle zur Regenzeit gehören, das ist ganz normal. Auch die eine oder andere Überschwemmung gehört dazu, nicht jedoch so etwas wie jetzt im südlichen Ost- und Zentralafrika.

Afrika trifft der schnelle Klimawandel in Form einer Klimakatastrophe, weil sich Flora und Fauna nicht darauf einstellen können. Extreme Klimaänderungen gab es in der Erdgeschichte schon oft, auch sehr schnelle, die waren aber immer durch einen Vulkanausbruch oder einen Meteoriten verursacht. Beides ist diesmal nicht der Fall und ich fürchte, wir sind im Anthropozän angelangt, also in dem Erdzeitalter, das durch den Menschen definiert wird bzw. seine Einwirkungen auf die Biosphäre. Jeden Tag finden weltweit 200.000 Flüge statt. In Österreich wünscht man sich noch deutlich mehr und will daher die 3. Piste in Schwechat bauen, als ob nichts wäre, als ob es keinerlei Anzeichen für einen radikalen Klimawandel gäbe.

Ich versuche meinen Teil beizutragen indem ich immer weniger fliege. Derzeit beschränkt sich das auf durchschnittlich einen Urlaubsflug pro Jahr plus eine Handvoll beruflich bedingte Flüge nach Deutschland. Politisch trete ich dafür ein, dass Flüge deutlich teurer werden sollten. Dann werde ich auch die Konsequenzen tragen und noch weniger fliegen oder eben mehr Geld dafür ausgeben müssen. Fliegen war Luxus und sollte es auch wieder werden. Dann lernen die Menschen das vielleicht auch wieder schätzen, denn was nichts kostet ist nichts wert – so zumindest meine Erfahrung.

Im Gegenzug dazu sollte die Bahn ausgebaut werden, dann könnte ich so billiger nach Deutschland kommen als mit dem Flugzeug. Derzeit ist das nicht der Fall, leider.

Zurück nach Afrika. Wir klauben noch ein paar Träger auf und kommen zur Parkgrenze des Arusha National Parks, dessen Teil auch der Mount Meru ist.

Bild 4: Der erste Blick auf den Berg. Schaut nicht sehr spektakulär aus.

Das Wetter ist für uns vor allem deswegen wichtig, weil wir bei starken Regenfällen nicht auf den Berg gehen können, zumindest nicht auf den Gipfel, der auf 4.550 Meter Höhe liegt. Das ist um ein paar hundert Meter niedriger als der Mount Kenia, aber immer noch hoch genug um problematisch zu sein.

Von Kälte und Regen ist derzeit aber nichts zu bemerken, ganz im Gegenteil. Es ist sehr heiß, irgendwas bei 35 Grad und die Sonne knallt unbarmherzig herunter. 50er-Creme ist angesagt und warten. Wir sind im Ranger-Hauptquartier angekommen und machen unser Gepäck fertig. Wir selbst haben Tagesrucksäcke mit einem Lunchpaket und Wasserflaschen. Thomy und ich haben je eine Aluflasche mit und dazu bekommen wir noch eine Plastikflasche, die jedoch immer wieder befüllt wird. So lässt sich das umweltmäßig einigermaßen sauber hinbekommen.

Wir starten gegen ein Uhr Mittag und es ist heiß, sehr heiß sogar. Das macht sich vor allem deswegen bemerkbar, weil wir auf einer in der prallen Sonne liegenden Schotterstraße mehrere Kilometer entlang gehen müssen, bis zu einem riesigen alten Feigenbaum, durch den ein Auto fahren kann.

Bild 5: Der riesige Feigenbaum. Er entstand durch zwei Feigenbäume, die als Würgebäume einen anderen Baum überwuchert haben, der dann abgestorben und verrottet ist. Die Feigen sind übrig geblieben.

Ich bin zwar Hitze einigermaßen gewöhnt, dieser Marsch nimmt mich aber trotzdem mit, wie ich etwas später zu spüren bekomme.

Jetzt geht es aber erst einmal hinein in den Bergwald, wir haben insgesamt ca. 4 Stunden Fußmarsch zu bewältigen und in Summe 1.000 Höhenmeter bis zur ersten Hütte auf 2.500 Metern.

Bild 6: Es ist zwar noch nicht steil, aber wir sind in der prallen Sonne.

Nach etwa einer halben Stunde geht es mir nicht sehr gut, ich fühle mich kraftlos und habe auch eine leichte Unterzuckerung. Das ist verwunderlich, weil weder ist die Strecke besonders anstrengend noch bin ich völlig untrainiert. Trotzdem plage ich mich ziemlich und es kommt auch Ärger auf, weil wenn das nicht besser wird scheitere ich an diesem Berg.

Bild 7: Blick hinüber auf den Kili. An dem bin ich seinerzeit nicht gescheitert. Leider ist er inzwischen fast eisfrei und der berühmte Blick auf die eisbedeckte Kappe des Kilimandjaro ist bereits Geschichte.

Es wird aber besser und es geht durch dichten Bergwald stetig bergauf, eigentlich eine wunderschöne Wanderung. Hin und wieder überqueren wir einen Bach, in dem ich meine Trinkflasche auffülle. Juma und Joseph raten zwar ab, können auf Nachfrage aber auch nicht genau sagen warum. Sie meinen lediglich, dass es nicht gut schmeckt und leicht salzhaltig wäre. Ich kann davon nichts erkennen und vertraue der Natur, die Bächer binnen kurzer Zeit säubert, vor allem, wenn sie keinen chemischen Verschmutzungen ausgesetzt sind. (Das hat übigens funktioniert, ich bekam keinerlei Beschwerden durch das Wasser.)

Nach etwas mehr als vier Stunden erreichen wir die Miriakamba-Hut. Und dann ist der da, der Moment, den ich aus der Piefke-Saga kenne, als Herr Sattmann nach einem qualvollen Aufstieg auf der Hütte ankommt und auf der anderen Seite des Berges die Seilbahn sieht, die zur Hütte hinauf fährt.

Bild 8: Die Miriakamba-Hütte besteht aus einer ganzen Reihe an Hütten bzw. Häusern, inklusive Solaranlage

Hier gibt es zwar keine Seilbahn, dafür aber eine Straße. Es ist die Verlängerung der Schotterstraße, die wir zu Beginn gegangen sind und sie ist – ein kleiner Trost – für Touristentransporte gesperrt. Lediglich Versorgungsfahrten dürfen damit gemacht werden und natürlich werden auch von Zeit zu Zeit marode Bergsteiger hinunter geführt.

Bild 9: Die Hütte hat eine riesige Zisterne, aus der das Wasser in die Tanks gepumpt wird.

Wir sind übrigens nicht alleine unterwegs, sondern werden vom 25-jährigen Holländer Steye begleitet, der in Mto Wa Mbu am Lake Manyara ein Praktikum für sein Geologiestudium (Spezialfach Erosion) absolviert und für drei Monate in Tansania ist. Er spricht etwas Suaheli, was bei den Einheimischen hier sehr gut ankommt. Zudem ist er sehr nett und ich bin schon gespannt, wie es ihm weiter oben gehen wird, es ist schließlich der erste Berg in seinem Leben.

Bild 10: Mitten im Bergwald

Die erste Etappe hat er jedenfalls gut genommen, gleich hinter Thomy, dem unser gesamter Tross deutlich zu langsam ist. Ich wiederum bin ganz froh, dass wir heute nicht schneller gegangen sind.

Der Tross besteht übrigens aus zwei Führern, einem Ranger (Joseph), einem Koch, einem Kellner und einer Handvoll Träger, darunter eine junge Frau (Veronika). Die Träger bekommen wir nur selten zu Gesicht, sie sind trotz schwerem Gepäck deutlich schneller als wir und somit immer irgendwo unterwegs.

Bild 11: Die Träger tragen etwas weniger als früher, es gibt jetzt strengere Regeln. Trotzdem tragen sie immer noch jede Menge Gepäck.

Joseph ist der Netteste in der Runde, er erzählt gerne lustige Geschichten und kennt sich mit allem aus, was es hier zu sehen gibt. Jede Gruppe muss einen Ranger mit dabei haben, auch wenn die Gefahr nicht wirklich groß ist. Am gefährlichsten sind Kaffernbüffel, die es hier in größeren Mengen gibt. Für den Fall der Fälle hat unser Ranger ein altes Gewehr mit. Es ist wirklich alt, eine deutsche Mauser aus dem Jahr 1909. Joseph meint, dass sie zwar nicht sehr treffsicher ist, jedoch immer noch verwendet werden kann. Ich glaube ihm, auch wenn das 110 Jahre alte Stück eigentlich in ein Museum gehört.

Bild 12: Die Mauser von Joseph

Bild 13: Mitten im Wald treffen wir einen seltsamen Bergbewohner.

Die Hütte ist sensationell, ich habe in Ostafrika noch nie eine bessere gesehen. Mehrere Hütten zu je 8 Räumen mit je 4 Betten stehen zur Verfügung, derzeit aber nicht sehr ausgelastet, außer uns sind gerade mal 4 weitere Touristen da, darunter eine Holländerin, die gerade von einer gescheiterten Gipfelbesteigung kommt.

Es gibt eine große und sehr saubere Waschinsel und sogar eine Dusche, wenngleich auch nur mit kaltem Wasser. Unser Kellner ist auch für unser Gesamtwohl verantwortlich und bringt uns je zwei Lavoirs mit heißem Wasser.

Bild 14: Gut ausgestattet, aber typisch afrikanisch. Alles ist irgendwie montiert.

Der Speiseraum ist riesig, so dass wir uns ein wenig verloren vorkommen. Dafür ist das Abendessen einfach, aber gut. Wie auf all den Bergen hier wird es in Plastikschüsseln serviert, das Besteck ist aber aus Metall.

Bild 15: Der riesige Speisesaal. Außer uns ist allerdings fast niemand da.

Als es dunkel wird, schenkt uns der Berg ein tolles Farbenspiel durch die untergehende Sonne. Danach wird es schnell sehr dunkel und auch ziemlich frisch, so dass wir nach dem Abendessen nicht mehr lange im Freien verbringen. Wenn man mit der Taschenlampe in den Wald leuchtet, dann gibt es immer das eine oder andere leuchtende Augenpaar zu sehen. Hin und wieder, so meint Joseph, sieht man in der Nacht auch einen Büffel oder anderes Getier über die große Wiese zwischen den Hütten marschieren.

Wir jedenfalls sind rechtschaffen müde und gehen schlafen.

MITTWOCH

Wir müssen zwar nicht früh raus, da wir aber am Vorabend schon recht früh (so gegen 22 Uhr) schlafen gegangen sind, stehen wir schon bei Sonnenaufgang auf und freuen uns, den Kilimanjaro von einer Art Mini-Aussichtsturm wolkenlos in der Morgensonne bestaunen zu dürfen. Der Blick ist vollkommen frei und auch das Wetter sieht wieder sehr gut aus.

Nach einem üppigen Frühstück marschieren wir los. Es geht gleich ziemlich steil los, wobei unser Ranger Joseph die betonierten Stücke sehr kritisiert. Sie seien auf Touristenwunsch hin gebaut worden, es wären aber alle damit unzufrieden, so seine Aussage.

Bergauf stören sie nicht weiter, aber ich stelle mir schon vor, wie das bergab zur Tortur werden kann, schrecklich für Knie und Sehnen.

Die Wege sind generell extrem gepflegt und ich erfahre auf Anfrage, dass Reparaturtrupps aus den anliegenden Dörfern für ein nettes kleines Nebeneinkommen der Bevölkerung Arbeit und Geld bringen. Einmal im Jahr, also nach der ersten Regenzeit, rücken sie aus und bringen die Wege wieder gut in Schuss.

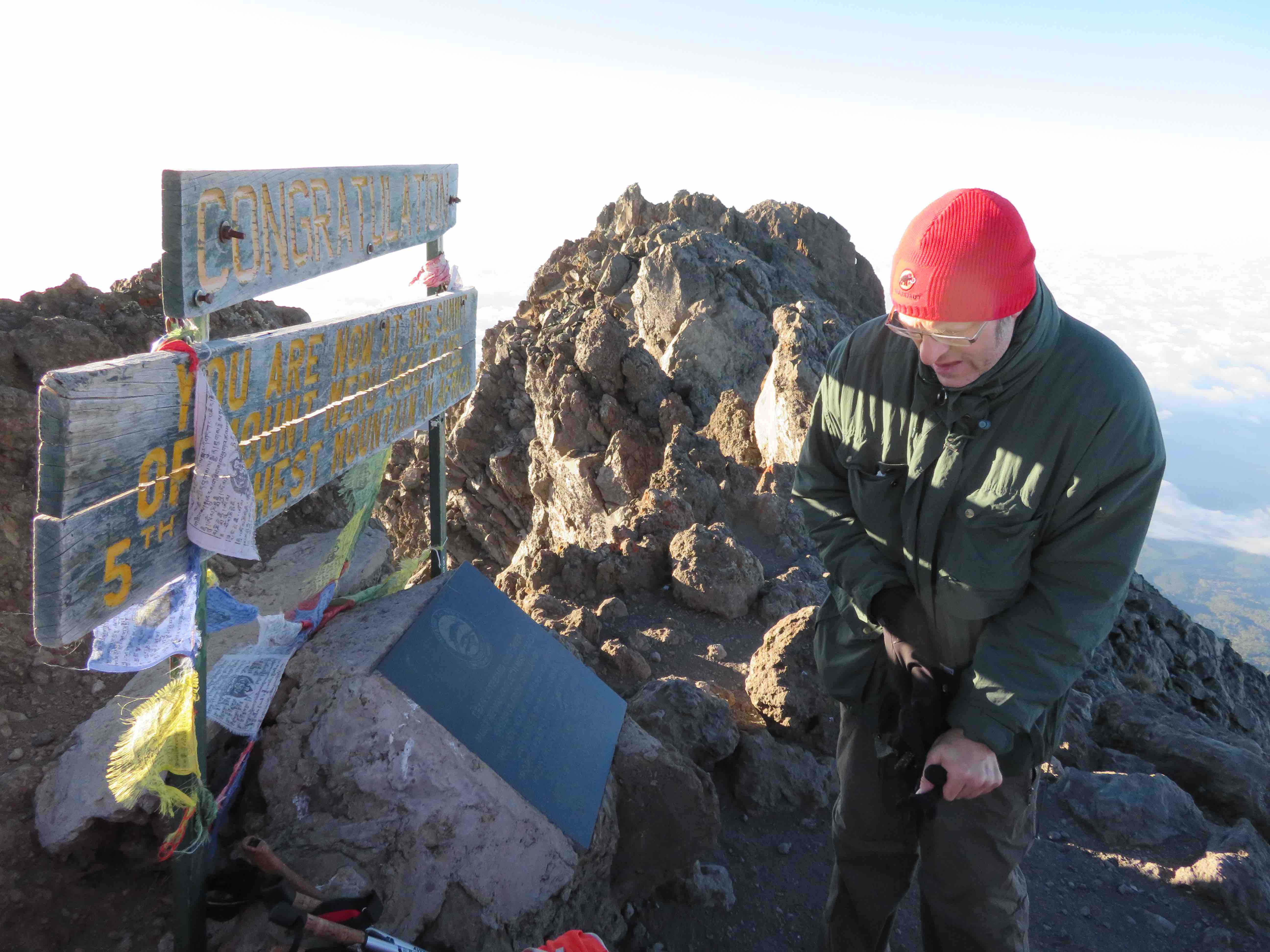

Es geht ziemlich ordentlich bergauf – das unterscheidet den Mount Meru von den anderen hohen Bergen in Afrika und macht ihn etwas schwieriger als z.B. den Mount Kenya. Er ist übrigens der fünfthöchste Berg auf diesem Kontinent – das steht zumindest am Gipfel so angeschrieben. Typisch afrikanisch, denn eine genauere Recherche ergibt, dass die Reihung nach Gipfeln so aussieht:

Nr. 9: Äthiopien: Semien Mountains, 4.462 m

Nr. 8: Ruanda: Virunga Mountains 4.507 m

Nr. 7: Tansania: Mount Meru 4.566 m

Nr. 6: Republik Kongo: Mount Emin (Ruwenzori-Gebirge) 4.798 m

Nr. 5: Uganda: Kiyanja Mount Baker (Ruwenzori-Gebirge) 4.844 m

Nr. 4: Uganda: Mount Speke (Ruwenzori-Gebirge) 4.890 m

Nr. 3: Uganda: Ngaliema, Mount Stanley/Margherita-Spitze (Ruwenzori-Gebirge) 5.109 m

Nr. 2: Kenia: Mount Kenya (Nelion) 5.199 m

Nr. 1: Tansania: Kilimandscharo 5.895m

Unser Weg ist angenehm, ich spüre zwar die Schwäche vom Vortag wieder und bin nicht besonders schnell, aber es geht deutlich besser. Wir marschieren weiter durch dichten Bergwald, hin und wieder sieht man Spuren von Büffeln und es geht ordentlich bergauf.

Bild 16: Die Stecken sind wertvolle Balancehilfe, wenn auch nicht überall nötig – ganz im Gegensatz zum Hut, ohne den ich aufgeschmissen wäre.

Unser Ranger erzählt Geschichten und langsam lichtet sich der Wald. Jetzt übernehmen Büsche die Vorherrschaft, interessanterweise gibt es jede Menge Klee, der im Prinzip aussieht wie unser Klee. Wir erfahren, dass das nach einem Buschbrand Vorreiterpflanzen sind, die später dann von anderen verdrängt werden, sich aber erstmal enorm ausbreiten.

Nach ca. 4,5 Stunden kommen wir zur Saddle Hut und sind erstmal erstaunt, was für eine riesige Anlage das ist. Es gibt wieder mehrere Schlafhütten mit ähnlichen Zimmern wie auf der ersten Hütte. Dusche gibt es zwar keine, aber die wird gerade gebaut. Alles ist enorm aufwändig gemacht, viele betonierte Fundamente und auch hier sind die Hütten mit betonierten Wegen verbunden, die überdacht sind. Der Speisesaal ist etwas kleiner und es gibt eine ganze Menge Wassertanks. Auch hier wird das Regenwasser gesammelt und über Pumpen in die oberen Tanks geleitet. Wie das funktioniert, können wir wenig später sehen, denn es fängt zu regnen an. Genauer gesagt handelt es sich um ein Berggewitter und schon geht der Regen in Hagel über. Wir sitzen im Speisesaal und beobachten eine Gruppe Kolkraben, die versuchen sich unter Büschen und in kleinen Erdnischen vor dem Unwetter zu verstecken. Nach 45 Minuten ist alles vorbei und die Sonne erscheint wieder. Nach einer kurzen Besprechung entscheiden wir uns auf den Little Meru zu gehen. Das ist quasi der kleine Gipfel des Mount Meru und man braucht von der Hütte nur eine knappe Stunde hinauf.

Bild 17: Thomy am Weg zum Gipfel des Little Meru. Unten sieht man schön die Saddle Hut.

Oben angekommen hat man einen sehr schönen Blick in alle Richtungen, vor allem auch in die Serengeti und hinüber zum Kilimandscharo. Nach dem Abstieg haben wir genug Meter gemacht und freuen uns schon auf das Bett, wenngleich es eine sehr kurze Nacht wird.

Bild 18: Gipfelfoto mit Steye, dem jungen Holländer

DONNERSTAG

Um ein Uhr kommt Juma um uns aufzuwecken. Das ist aber nicht wirklich notwendig, denn weder Thomy noch ich noch der Holländer haben wirklich geschlafen. Es liegt zumindest bei mir weniger an der Höhe als an der Anspannung, die vor der Gipfeletappe deutlich zu spüren ist. Der Weg raus aus dem warmen Schlafsack ist nicht leicht, wir ziehen uns an und bekommen einen heißen Tee und ein paar Kekse. Dann packen wir unseren Tagesrucksack mit einer Kleinigkeit zu essen und Getränken und machen uns für den Abmarsch bereit.

Thomy und dem Steye haben auch wenig und schlecht geschlafen, sind aber bereit für den Gipfel.

Mit von der Partie ist auch Veronika, die Trägerin, die von Juma zur Assistentin ausgebildet wird. Juma schlägt vor, dass sie meinen kleinen Rucksack tragen soll. Ich bin sicher der Schwächste in der Gruppe und nehme den Vorschlag gerne an. Sonst gehen keine Träger mit und auch Joseph, der Ranger ist hier nicht mehr notwendig.

Wir sind zu sechst und marschieren im Schein der Stirnlampen in Richtung der ersten Serpentinen. Es hat ca. Null Grad und das Wetter ist gut, wenngleich ein starker Wind weht, was die Sache mühsam macht und die Kälte verstärkt.

Bild 19: Eine kurze Rast mitten in der Nacht. Es hat um die Null Grad.

Meine Kondition ist immer noch nicht die beste und ich quäle mich mehr als am Mount Kenia. Mein Hauptproblem besteht darin, dass ich den Grund dafür nicht kenne.

Thomy ist viel zu schnell, will aber nicht langsamer gehen. Einerseits verstehe ich das, denn jeder braucht einen eigenen Rhythmus, andererseits meint Juma, dass wir erstens zusammen bleiben sollten und Thomy zweitens zu schnell wäre. Der Holländer könnte zwar sicher schneller gehen als ich, bleibt aber auch gerne bei uns.

Der Weg zieht sich und nach einiger Zeit kommen wir auf eine Kuppe, die sich als „Rhino Point“ herausstellt. Eine kahle Bergkuppe, aber das ist nicht das Problem. Ich bekomme eine leichte Krise als ich bemerke, dass es jetzt bergab geht. Zusätzlich marschieren wir noch über schräge Steinplatten, die mit Ketten gesichert sind. Das ist keine wirkliche Herausforderung, denn es ist trocken und meine Schuhe haben bei solch einer Witterung sehr gute Haftung. Mein Problem ist im Kopf, denn ich weiß, dass wir jeden Meter, den wir jetzt bergab gehen, wieder hinauf müssen. Es sind zwar eigentlich „nur“ tausend Höhenmeter bis zum Gipfel, aber die 200, die wir jetzt bergab gehen, kommen noch dazu.

Ich versuche aus Juma herauszubekommen, wie viele solcher Bergabstücke es gibt. Juma redet aber nicht wirklich mit mir und kommt mir schwammigen Erklärungen („not many“), was mich ziemlich wütend macht. Ich bin frustriert, denn ich gehöre zu den Menschen, die schwierige Situationen gut meistern können, wenn sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich weiß, wie viel es noch bergab geht, kann ich mir die Kräfte einteilen. So aber habe ich das Gefühl ins Endlose hinauf zu steigen.

Später am Nachmittag wird Joseph (der redet ja mit mir) mich aufklären, dass es sieben „No-summits“ gibt, also sieben Hügel, bei denen man glaubt, dass man den Gipfel erreicht hat. Der Rhino Point war übrigens der erste davon und ich bin dafür nicht der erste, der dieses Problem hat.

Jetzt aber muss ich so zurecht kommen. Was mir hilft, ist eine Monotonie. Das funktioniert durch die regelmäßige Schrittfolge von Juma, der vor mir geht. Ich konzentriere mich auf seine Schritte, die ich im Schein der Stirnlampe sehe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts… Die Zeit vergeht zwar gefühltermaßen gar nicht, aber es lenkt die Gedanken weg von meinem Ärger und ich baue mir so eine kleine Trance auf, in der ich mich wohler fühle als bei den ständigen Gedanken, wie weit es noch sein könnte. Die Nacht ist pechschwarz und mondlos. Auch die Sterne, die normalerweise auf dieser Höhe alleine schon für eine Festbeleuchtung sorgen, sind irgendwie nicht sehr hell heute Nacht.

Die Landschaft ist in ihrer bizarren Form trotzdem erkennbar, es handelt sich um einen echten Vulkan mit Lavageröll, viel Sand und allen möglichen Basaltformen und Eruptivgestein. Wir kommen an Felsen vorbei, die wie Drachen aussehen und leiden unter sandigen Halden, bei denen wir immer wieder zurück rutschen.

Irgendwann beginnt es ganz leicht heller zu werden und ich bin mit meinen Kräften ziemlich am Ende. Wir gehen jetzt schon seit einigen Stunden und legen nur hin und wieder eine kurze Trinkpause ein. Juma redet zwar nicht viel, packt aber jetzt eine Dose mit einem Energy-Drink aus und gibt sie mir. Das Zeug schmeckt wie Red Bull und ist grauslich wie nur was, vor allem durch die Kohlensäure auch schwer zu trinken, aber ich hoffe, dass es wenigstens wirkt.

Eigentlich hatte ich schon vor umzukehren, mein Gipfelehrgeiz ist nicht wahnsinnig groß und meine Bereitschaft mich komplett zu verausgaben auch nicht. Aber ich möchte wenigstens warten, ob der Energy-Drink wirkt und marschiere daher weiter. Juma bestätigt mir, dass es keine längeren Bergabstücke mehr gibt und ich beschließe ihm einfach zu glauben.

Er behält übrigens Recht, es geht nur mehr 1-2 x wenige Schritte bergab, dafür wird es jetzt immer steiler. Am Horizont erscheint der erste rote Streifen und wir wissen, dass wir es nicht mehr bis Sonnenaufgang auf den Gipfel schaffen werden. Noch liegt eine geschätzte Stunde Aufstieg vor uns.

Bild 20: Es fängt ganz leicht zu dämmern an, es weht ein eiskalter, starker Wind, der uns den Sand in die Augen treibt.

Der Sonnenaufgang hinter dem Kilimandscharo ist sensationell, vor allem wenn man ihn aus dieser bizarren Vulkanlandschaft aus sehen darf. Das Red-Bull-Zeugs wirkt und ich kann mir vorstellen mit der verbleibenden Kraft auf den Gipfel zu kommen. An den ebenfalls kräftezehrenden Abstieg denke ich einfach noch nicht, das ist besser so.

Bild 21: Das ist einer der Momente, für den man die Strapazen auf sich nimmt. Hinter dem Kili geht die Sonne auf.

Da es jetzt schon hell ist, kann man den noch verbleibenden Weg sehen, was einerseits gut ist, weil so eine Einteilung der Kräfte irgendwie möglich ist, andererseits schlecht, weil ich sehe, wie weit es noch ist.

Bild 22: Die aufgehende Sonne taucht die bizarre Vulkanlandschaft in oranges Licht. Hinten sieht man den Gipfel.

Und jetzt wird es richtig steil. Über große und kleine Felsblöcke geht es den letzten Anstieg hinauf zum Gipfel. Thomy ist ein paar Meter vor mir oben, aber selbst für ihn war das letzte Stück kein Kinderfasching mehr. Der Holländer ist auch nicht mehr gut beinand, er hat leider Höhenkrankheit bekommen, ihm ist schlecht und er hat Schädelweh.

Bild 23: Keine Ahnung, warum ich mir die Handschuhe ausgezogen habe. Vielleicht um das Foto zu machen, das ich dann doch nicht gemacht habe.

Den Gipfel erreichen wir nach fünf Stunden Aufstieg und ich bin ziemlich erschöpft. Es gibt eine Tafel und sogar ein Gipfelbuch, in das ich mich eintrage. Im Gegensatz zum Kilimandscharo gehen hier nicht allzu viele Menschen hinauf, was dem Berg sicher gut tut. Es ist immer noch ziemlich kalt, wir sind aber vom anstrengenden Aufstieg aufgewärmt und außerdem beginnt die Sonne auch ein wenig zu wärmen.

Bild 24: Auch an Thomy ist der Aufstieg nicht spurlos vorüber gegangen.

Bild 25: Steye ist erledigt, allerdings weniger von der Anstrengung des Aufstiegs, sondern eher von der Höhenkrankheit. Veronika macht das alles nichts aus.

Lang bleiben wir nicht heroben, nach einer knappen halben Stunde beginnen wir den Abstieg, nachdem Juma und der andere Guide jede Menge Bilder mit ihren Selfie-Sticks gemacht haben.

Diese Unsitte macht auch vor Afrika keinen Halt.

Der Abstieg geht einigermaßen gut, ich habe ausreichend Kraft um die Schritte gut zu setzen. Das ist enorm wichtig, denn hier oben verknöcheln kann fatale Folgen haben. Jetzt sind die Sticks eine große Hilfe und glücklicherweise hat der Holländer auch welche. Ihm gebührt großer Respekt, denn es ist sein erster Berg im Leben und außerdem macht ihm die Höhenkrankheit leider auch beim Abstieg schwer zu schaffen. Normalerweise verschwindet sie recht flott wieder, wenn man hinunter geht, bei ihm funktioniert das aber aus unerfindlichen Gründen nicht. Er will auch keine Tabletten nehmen, die Juma ihm anbietet. Auch auf meinen Vorschlag zu hyperventilieren geht er leider nicht ein, dabei würde ihm das helfen.

Also rutschen wir die sandigen Geröllhalden bergab und steigen über unzählige Felsblöcke. Meine Kraft ist wieder da, lediglich die um einen Hauch zu kleinen Stiefel machen mir zu schaffen und ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie das nach weiteren Stunden des Bergabgehens sein wird.

Bild 26: Eine der wenigen Stellen, die sehr harmlos aussehen. Bergauf rutscht man aber auf diesem Sand ordentlich dahin.

Bild 27: Auf diesem Bild sieht man den Weg, der immer in der Nähe des Grats entlang führt. Die Steilheit sieht man aber nicht.

Jetzt wird es auch warm und ich ziehe meine dicke Jacke aus, was sich aber im nächsten schattigen Stück wieder als Fehler herausstellen wird. Unterhalb des Rhino-Points legen wir eine längere Rast ein, auch um etwas zu essen. Der Holländer ist immer noch höhenkrank, akzeptiert jetzt aber wenigstens Tabletten gegen Übelkeit und Kopfweh. Sie werden ihm leider nicht allzu viel helfen, keine Ahnung, warum. Aber er ist jung und kräftig und wird es schaffen. Dummerweise hat er die Dreitages-Tour gebucht und müsste heute noch bis ganz nach unten absteigen, was eine unglaubliche Strecke und über dreitausend Höhenmeter bergab bedeutet. Juma und Joseph machen ihm den Vorschlag, dass sie ihn von der letzten Hütte mit dem Auto hinunterbringen lassen, das wäre im Preis inkludiert. Er nimmt diesen Vorschlag dankend an.

Bild 28: Beim Abstieg sieht man schön in den Krater, der sich irgendwann gebildet hat, als der äußere große Krater schon längst erodiert war. Links hinten der Little Meru, rechts ganz hinten der Kili.

Nach 3,5 Stunden sind wir wieder auf der Saddle Hut. Ich bin einigermaßen froh, leider erhalten wir die schlechte Nachricht, dass längeres Ausruhen nicht möglich ist, weil ein Wetter aufzieht und die Führer und Träger gerne schon im Wald sein wollen, wenn der Regen kommt.

Also haben wir nur eine Stunde Zeit um was zu essen und uns ein wenig auszuruhen. Ich verhandle eine halbe Stunde dazu, letztlich werden es dann zwei Stunden, bevor wir die nächste Etappe zur unteren Hütte starten können.

Um es kurz zu machen: Es ziehen zwar ordentliche Wolken auf, Regen kommt aber keiner. Möglicherweise wollten die Führer aus irgend einem anderen Grund schnell absteigen.

Bild 29: Colobus-Affen gibt es eine Menge, sie sind aber schwer zu fotografieren.

Wieder geht es durch den Bergwald bergab. Ich vertreibe mir die Zeit mit langen Gesprächen mit Joseph. Wir plaudern über den Verkehr in Städten, über Politik und die Natur. Irgendwann kommen wir auf die betonierten Flächen und ich merke, dass meine Zehen zunehmend mehr Probleme bekommen. Die Kritik an dieser Form der Wegebefestigung hat ihre Berechtigung und ich bin froh, als wir bei der Hütte ankommen. Für heute sind wir genug gewandert und auch der Holländer ist heilfroh, dass er von hier mit dem Auto weiterfahren kann. Der Landcruiser steht schon bereit und wir verabschieden uns. Es waren drei sehr nette Tage und wir werden in Kontakt bleiben.

Bild 30: Die Hütten fassen je 48 Personen in Zimmern zu je 4 Betten.

Bild 31: Ein Blick in die Zimmer

Am Abend kommt Juma zu uns – es geht um das Trinkgeld für die Träger und den Koch und natürlich für ihn selbst. Wir haben uns leider vorher nicht erkundigt, was denn so üblich ist. Laut Zara Tipping Policy wären da zwischen 8 und 20 Dollar pro Person pro Tag fällig. Das würde die Tour um fast die Hälfte verteuern und erscheint mir auch im Nachhinein als stark übertrieben. Wir haben dann insgesamt ca. 180 Dollar an Trinkgeld gegeben plus einige Kleidungsstücke, in meinem Fall gute Bergstiefel, wenngleich Juma dafür ungefähr 10 Paar Socken brauchen würde, um hinein zu passen.

Bild 32: Steye ist schon am Vorabend talwärts gefahren. Hier sehen wir links den Koch, dann einen der Träger, den Kellner (auch Träger), hockend Juma unser Guide, Veronika und Joseph, der Ranger

FREITAG

Die Nacht war erholsam und wir haben extrem lang geschlafen. Ein gutes Frühstück soll uns wieder Kraft für den restlichen Abstieg geben.

Bild 33: Palatschinken, Porridge und was man sonst halt so braucht.

Nicht zu missachten ist der ordentliche Muskelkater in den Beinen, aber sonst sind wir fit für den weiteren Abstieg.

Dieser führt uns eine etwas andere, direktere Route hinunter. Juma hatte uns vor Beginn der Tour zugeraunt, dass wir die „short route“ hinauf gehen sollten und nicht auf den Ranger hören, der lieber die lange Tour gehen will. Ich verstand damals überhaupt nicht, was er damit meinte und bemerkte auch zu Beginn keine Abzweigung, die ich in Frage stellen hätte können. Also dürften wir die lange Route gegangen sein.

Später hat mir Joseph dann erklärt, dass sie hinauf immer die längere Route gehen, weil diese länger im Schatten liegt als der direkte Weg, der dafür beim Abstieg angenehmer wäre.

Das leuchtet ein.

Bild 34: Guido und Thomy beim Abstieg

Also marschieren wir den Berg hinunter bis zu einer kleinen Schlucht, in der sich ein wirklich toller Wasserfall befindet. Da es sehr heiß ist, wirkt er ausgesprochen erfrischend, verstärkt noch durch die im Schatten liegende Schlucht. Eigentlich will ich hier gar nicht mehr weg und außerdem ist das Wasser so klar und frisch, dass ich meine Flasche auffüllen kann. Selbst hier weigern sich Juma und Joseph das Wasser zu trinken, was mir völlig unverständlich ist. Sie trinken aber generell nicht viel und selbst beim Aufstieg zum Gipfel haben sie nahezu nichts zu sich genommen. Vielleicht ist das mit dem Wasser trinken wirklich mehr Gewöhnungssache als wir glauben. Gerade in den letzten Jahren ist es bei uns zur Modeerscheinung geworden immer und überall eine Wasserflasche dabei zu haben. Auf den Bänken in der Fachhochschule oder der AKH-Akademie sprießen die Flaschen in allen Farben und Formen wie die Schwammerln auf den Tischen.

Bild 35: Der Wasserfall liegt schon unten in der Ebene, ist permanent und extrem angenehm.

Dann geht es am Fuß des Berges noch über eine Mischung aus Savanne und Sumpflandschaft, wo wir in wenigen Metern Entfernung an Pavianen und Giraffen vorbei marschieren. Zu Fuß habe ich diese Tiere noch nie so nahe gesehen, sie dürften aber an Menschen gewöhnt sein.

Schließlich sind wir wieder beim Hauptquartier angekommen und erhalten ein Lunchpaket für die Weiterreise. Diese geschieht mit einem Minibus, mit dem wir noch auf einen Gamedrive durch den Park fahren. Es geht vorbei an einigen Seen und die hügelige Vulkanlandschaft ist abwechslungsreich und interessant. Kronenkraniche, Flamingos, Giraffen, Paviane, diverse Antilopen, Warzenschweine und noch einiges mehr gibt es hier zu sehen. Zugleich ist die Nähe zur Kulturlandschaft deutlich, es erinnert mich ein wenig an den Nakuru-Nationalpark, wo es ähnlich ist: hier die Zebras, zweihundert Meter weiter Häuser und Felder. Kultur und Wildnis liegen hier sehr dicht zusammen.

Bild 36: Einer der Seen im Nationalpark. Das rosa Zeugs sind jede Menge Flamingos.

Bild 37: Thomy gelingen immer wieder richtig gute Aufnahmen.

Wir haben mit Juma zwar mehrfach besprochen, dass wir direkt zum Flughafen müssen und natürlich auch rechtzeitig dort ankommen wollen, da wir ja am Berg nicht online einchecken konnten.

Der Gamedrive ist zwar nett, aber irgendwann frage ich Juma, ob dem Fahrer und ihm klar ist, dass wir in etwas mehr als einer Stunde am Flughafen sein müssen.

Auf einmal geht alles sehr schnell. Der Fahrer zeigt seine versteckten Rallye-Künste und wir fliegen förmlich durch den Rest des Parks. Offensichtlich haben sie einfach vergessen, wann wir am Flughafen sein müssen.

Beim Gate sehen wir wie schnell es in Afrika gehen kann wenn es schnell gehen muss. Der Fahrer wird gerade einmal langsamer und beschleunigt sobald der Schranken in die Höhe geht.

So schaffen wir es knapp zwei Stunden vor Abflug tatsächlich am Flughafen zu sein und verabschieden uns von Juma. Dann geht es wieder hinein in den Flughafen und zum Checkin.

Wir geben unsere Rucksäcke ab und erhalten unsere Bordkarten. Jetzt beginnt wieder die lähmende Warterei. So denke ich zumindest als ich zur Sicherheitskontrolle komme. Am Stirnrunzeln des Mannes hinter dem Durchleuchtungsgerät merke ich, dass etwas nicht stimmt. Er lässt mich den kleinen Rucksack ausräumen und ganz unten findet er – den Leatherman. Er ist brandneu, ich habe ihn genau genommen noch nie benützt und er war immerhin 150 Euro teuer.

So ein Mist! In der Eile der Anreise habe ich auf ihn vergessen. Jetzt stehe ich da und überlege, ob es noch irgend eine Möglichkeit gibt das Ding zu retten. Eine junge Dame hinter mir meint, es wäre doch noch genügend Zeit um meinen kleinen Rucksack auch noch einzuchecken. Jetzt kommt mir zu Hilfe, dass wir uns hier auf einem kleinen, eher gemütlichen Flughafen befinden. Ich bekomme die Erlaubnis den ganzen Weg wieder retour zu gehen und tatsächlich ist es möglich den Rucksack noch abzugeben. Das ist noch keine Garantie dafür, dass der Leatherman in Nairobi auch noch drinnen ist, vor zwei Jahren haben sie mir in Dar es Salaam den Vorgänger der jetzigen Neuerwerbung aus dem großen Rucksack entwendet.

Egal – ich marschiere wieder zur Durchleuchtung und erlebe, dass dich der Sicherheitsmann ehrlich darüber freut, dass ich es geschafft habe. Nur das Gefühl ist seltsam – vollkommen ohne Gepäck, einfach nur in Leiberl, Hose plus Reisepass und Bordkarte – so bin ich noch nie zu einem internationalen Flug aufgebrochen.

Die restliche Wartezeit vergeht schnell und auch der Flug dauert nicht lange. Es ist schon finster als wir in Nairobi landen und ich bin gespannt, ob das Versprechen der Zollbeamtin halten wird, dass unser Visum auch für eine zweite Einreise gültig ist.

Tatsächlich, wir müssen nichts mehr zahlen. Auch meine beiden Gepäckstücke sind da und nichts fehlt. Irgendwie dürfte der Tag noch gut ausgehen, vor allem weil Paul schon auf uns wartet und auf schnellstem Weg nach Hause führt. Wobei – sofort wollen wir noch nicht nach Lake View, schließlich haben wir einen ordentlichen Hunger. Paul erklärt sich bereit auf uns zu warten, während wir in Spring Valley noch eine ordentliche Portion hineinschaufeln. Mein Steak ist eher von der Marke Schuhsohle, Thomys Burger hingegen ausgezeichnet.

So geht ein weiterer langer Tag zu Ende und wir sind froh, wieder gut in Nairobi angekommen zu sein. Vor dem Schlafengehen stecken wir noch den Campingkühlschrank im Haus ans Netz, damit er bis in der Früh gut vorkühlen kann. Dann geht es ab ins Bett.

SAMSTAG

Wir schaffen es um 08:20 wegzukommen, nach einem kurzen Frühstück und hoffentlich allen Dingen, die wir brauchen werden. Nur Gemüse, Obst und Fleisch müssen wir noch einkaufen.

Es ist wolkig und ich habe immer noch die Angst, dass die Regenzeit jederzeit einsetzen könnte. Am Waiyaki-Way ist erstens sehr viel LKW-Verkehr und zweitens gleich eine fette Baustelle. Es gibt überhaupt derzeit jede Menge Baustellen und fast alle sind fest in chinesischer Hand. Die bauen dort vor allem Infrastruktur, also Straßen und – wie wir später noch bemerken werden – eine neue Uganda-Bahn. Sie machen das natürlich nicht uneigennützig, sondern profitieren durch gute Handelsverträge und dadurch, dass sie auf den gebauten Straßen erstens chinesische Waren ins Land und wertvolle Rohstoffe außer Landes bringen können. Sie sind aber weder gieriger noch skrupelloser als die Europäer, nur machen sie es deutlich geschickter.

Die große Straße nach Nakuru ist in tadellosem Zustand, das Überholen ist trotzdem sehr schwierig und so brauchen wir relativ lang bis Nakuru, wo wir den Einkauf geplant haben.

Wir finden das Einkaufszentrum, in dem wir vor zwei Jahren schon waren und das in der Zwischenzeit umgebaut wurde. Als wir den Supermarkt finden, bin ich erstaunt: Bisher gab es zwei große Ketten – Uchumi und Nakumatt. Das entsprach ungefähr dem, was bei uns SPAR und BILLA sind.

Jetzt gibt es neue, z.B. den französischen Carrefour oder Taskys. Sowohl die Qualität wie auch die Auswahl sind deutlich zurück gegangen. Bier gibt es fast nur mehr Dosen, viele gute Marken sind verschwunden, es wirkt alles billiger, noch mehr Plastik, noch weniger frische Waren. Besonders schlimm ist es mit Obst und Gemüse. Die Auswahl ist winzig, die Qualität mies, dafür ist es sauteuer. Wir könnten zwar da und dort am Straßenrand gute Ware deutlich günstiger kaufen, wissen aber natürlich nicht, was wir angeboten bekommen. Paradeiser und Paprika wollen wir unbedingt, aber bekommen wir das auch auf der Strecke?

Die Preise entsprechen ungefähr dem österr. Niveau, genau genommen ist es teurer. Ich bin recht unzufrieden, dafür funktioniert das Geldwechseln sehr schnell und einfach.

Dann sind wir wieder auf der Landstraße, genauer gesagt auf der A 104 Richtung Eldoret. Der LKW-Verkehr ist beträchtlich, hier fahren aber auch alle, die etwas nach Uganda in den Kongo bringen. Die Strecke geht von Mombasa über Nairobi und Nakuru nach Eldoret und von dort weiter über Jinja nach Kampala. Da es die alte Uganda-Bahn nicht mehr gibt bzw. nur mehr bis Nairobi, muss alles mit dem LKW transportiert werden.

Wir können glücklicherweise irgendwann links Richtung Kisumu abzweigen und von dort an ist fast kein Verkehr mehr. Dafür ist die Landschaft reizvoll, es geht durch riesige Teeplantagen über sanfte Hügel Richtung Westen bis zur kleinen Stadt Kericho.

Bild 38: In den Teeplantagen arbeiten viele Menschen. Hier sehen wir ihre Quartiere.

Bild 39: Ein Bub mitten in den Teeplantagen.

Der Toyota läuft prächtig und wir nähern uns irgendwann Kisumu, der großen Stadt am Viktoriasee. Dort fahren wir allerdings nur durch Richtung Kakamega.

Was sofort und extrem auffällt: Kenia hat seit ca. einem Jahr ein Verbot von Plastiksackerln. Und sie halten das ein, der Verkauf ist genauso verboten wie die Benützung. Uns wird empfohlen die letzten noch vorhandenen Exemplare möglichst schnell loszuwerden – wenn man erwischt wird, kann es sehr teuer werden, das geht bis zur Gefängnisstrafe.

Die Auswirkungen sind eklatant. Es gibt fast keinen Dreck mehr auf den Straßen, lediglich die unseligen Plastikflaschen liegen noch herum, aber auch von denen deutlich weniger als noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ich bereise Ostafrika jetzt seit 35 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie auch nur annähernd erlebt. Die Straßenränder, die Straßengräben wie geschleckt. Dort, wo früher kleine Müllhalden waren, ist es jetzt blitzsauber. Hecken, Sträucher, Zäune, Gräben – nirgends mehr die unglaubliche Fülle an Sackerln, das Land schaut ohne Übertreibung ganz anders aus, erinnert stellenweise schon fast an Costa Rica.

Einmal haben wir so einen Stoßtrupp gesehen, der auf der Straße den Müll einsammelt. Leider gibt es noch die unseligen Plastikflaschen, aber immerhin sind wenigstens die Sackerln weg. Teilweise konnten wir unseren Augen kaum trauen, es wirkt wie ein anderes Land, sehr anders, sehr sauber, sehr schön.

Wir haben auch mit den Kenianerinnen und Kenianern gesprochen und alle sind über dieses Verbot glücklich. Freiwillig wäre da gar nichts gegangen – so viel ist sicher.

Und der Effekt ist durchschlagend, wenn auch – wie fast alles in dieser Welt – nicht ganz ohne Nachteile. Das Einkaufen von Obst und Gemüse ist schwieriger geworden, statt der Plastiksackerl gibt es jetzt Plastiknetze, die man in der Obstabteilung bekommt. Aber auch hier wird schon nachgedacht, ob man die verbieten soll.

Jetzt fehlen nur noch die Plastikflaschen und dann hängt uns Afrika um viele Jahre ab was die Entwicklung betrifft. Es gibt Bereiche, in denen uns Afrika nicht nur einholt, sondern längst überholt hat. Das trifft auf die Telekommunikation zu (M-Pesa und noch vieles andere), aber auch auf den Umgang mit Plastik. Bei uns ist so ein Verbot in weiter Ferne, dort haben sie es einfach umgesetzt.

Nach einer neun Stunden dauernden Fahrt sind wir endlich in Kakamega angekommen und finden die Abzweigung zum National Reserve. Wir wissen noch nicht, was uns dort erwartet, aber in meiner Karte sind „Udos Bandas“ eingezeichnet und angeblich darf man dort campen.

Der Parkeintritt ist im Vergleich zu den großen Parks sehr günstig (22 Dollar) und die nette Dame von der Parkverwaltung meint, ein Guesthouse käme auf 40 Dollar, Camping pro Person auf je 20 Dollar. Also nehmen wir das Guesthouse und ich freue mich auf ein Bett statt auf den harten Toyota.

Das Guesthouse stellt sich als vollwertiges Haus heraus, mit komplett eingerichteter Küche, Bad und WC und einem Schlafzimmer mit Doppelbett.

Thomy will eh im Toyota schlafen (er liebt das Ausstelldach heiß) und so richten wir uns gemütlich ein. Am Parkeingang haben wir noch Salomon getroffen, einen lokalen Führer. Er bietet uns für den nächsten Tag eine Wanderung durch den Kakamega Forest an. Wir buchen und zahlen das gleich und sind gespannt was uns morgen erwartet.

Jetzt kochen wir uns erstmal ein Abendessen. Wir waren beim Einkaufen mit dem Fleischangebot nicht sehr glücklich und wollen ohnehin mehr Gemüse und Obst essen. Daher haben wir nur ein paar Würstel gekauft, die jetzt in der Pfanne landen. Dazu gibt es eine riesige Portion Salat. Danach den obligaten Sundowner, obwohl die Sonne schon länger weg ist. Wir bevorzugen Fruchtsaft mit Kenya Cane, gut gekühlt versteht sich.

Bild 40: Thomy brät ein paar Würstel, während ich einen Salat zubereite.

Das funktioniert seit den neuen Solarmodulen auch hervorragend, denn die liefern so viel Strom, dass der Eiskasten auf der Minimumstufe immer noch ordentlich kühlt. Der Fortschritt erscheint mir vor allem deswegen so groß, weil wir jahrzehntelang mit den Kühlschränken gekämpft haben. Sie waren sauteuer und haben nur selten gut funktioniert. Man konnte sie mit 220 Volt, 12 Volt und mit Gas betreiben. Während der Fahrt hat das mit 12V einigermaßen funktioniert. Sobald das Auto aber abgestellt wurde und vor allem über Nacht, saugte der Kühlschrank die Batterie leer und man konnte am nächsten Tag nicht mehr starten. Daher wurde der schwere Kühlschrank aus dem Auto gehoben und unter einen Tisch gestellt, damit ihm der Regen nichts anhaben konnte. Dann wurde eine Gasflasche angeschlossen und man musste mit einem langen Zündholz ganz unten hinten in ein Röhrchen hineinfahren, das Gas aufdrehen und halten und dann hoffen, dass die Flamme anspringt. Der Kühlschrank musste komplett eben stehen und komplett windgeschützt sein, denn sonst blies ein Lufthauch die Flamme aus und am nächsten Morgen war alles kaputt. Also mussten wir in der Nacht hin und wieder aufstehen und die Flamme kontrollieren. Spätere Varianten hatten wenigstens schon eine Zündung, die aber eher selten funktionierte. Also wieder Zündholz und mühsam in das Röhrchen schauen, ob dahinter die Flamme brennt.

Und es war oft gar nicht leicht Gasflaschen zu bekommen. Dazu mussten wir manchmal quer durch ganz Nairobi in die Industrial Area fahren, zur Firma „Afrigas“, und dort hoffen, dass sie gerade die richtigen Flaschen haben, sofern die Firma überhaupt offen hatte.

Es war echt mühsam.

Das ist alles Vergangenheit, der Toyota hat eine leistungsstarke Extra-Batterie, an der ein Controller hängt, der den Solarstrom kontrolliert. Und die neuen Solarmodule sind so gut, dass sie ausreichend Strom liefern, damit der Kühlschrank problemlos die ganze Nacht kalt bleibt. Die beiden Fahrzeugbatterien für das Starten sind davon getrennt und somit muss man nicht mehr nachdenken, ob man am nächsten Tag noch starten kann.

Wir freuen uns jedenfalls auf diesen nächsten Tag und unsere Wanderung durch den Wald.

SONNTAG

Dummdadamm, dumm-dadamm, dadamm, dumm… So ging es die ganze Nacht lang, irgendwo wurde getrommelt. Später erfahren wir, dass dies zu einem Begräbnisritual gehört und wohl auch die nächste Nacht noch so sein würde. Macht nichts, wir haben trotzdem sehr gut geschlafen und gönnen uns jetzt ein gutes Frühstück mit Spiegeleiern, Toast und Orangenmarmelade. Ich habe leider vergeblich versucht im Supermarkt einen Kräutertee zu bekommen. Das gibt es hier einfach nicht. Der hiesige Schwarztee ist zwar hervorragend und billig, mir aber etwas zu stark. Das war vor allem am Berg ein Thema, jetzt geht auch der Schwarztee.

Um 9 Uhr holt uns der Führer ab und wir starten mit leichtem Gepäck auf die Tour, die 5-6 Stunden dauern soll. Der Kakamega-Forest ist nicht sehr groß und wir erfahren, dass zwei Drittel davon auch bewohnt sind. Der verbleibende Rest im Norden – wo wir sind – ist echter Urwald, davon aber nur ein kleiner Teil Primärwald.

Das kenne ich schon von Costa Rica, auch dort gibt es nur mehr winzige Reste an Primärwald. Darunter versteht man einen Urwald, in dem es noch große alte Bäume gibt. Bis Ende der 1950-er Jahre haben die Engländer hier in Kenia alle Primärwälder fällen und das wertvolle Tropenholz nach England verschiffen lassen.

Dazu wurden Gruben gegraben, mit deren Hilfe die riesigen Stämme an Ort und Stelle zersägt werden konnten. Manche dieser Gruben sieht man heute noch.

Jenseits aller Hemmingway-Romantik haben die Engländer im Kolonialismus die Länder schlicht und einfach ausgeraubt. Die Bevölkerung hatte nichts zu melden, denn die Engländer hatten das bessere Militär. So einfach war das.

Heute ist man sich des Werts alter Wälder zwar bewusst, nur gibt es keine mehr. Die Engländer haben ganze Arbeit geleistet. Nur ein kleines Stückchen Wald konnten sie nicht mehr roden und das schauen wir uns heute an.

Bild 41: Blick von einem Hügel hinunter in den Kakamega-Forest. Sehr viel mehr als das gibt es allerdings nicht mehr.

Der Campingplatz wurde erst in den 1990ern von einem Amerikaner namens Udo gegründet bzw. dort, wo der Forscher auch ein paar Bandas gebaut hat. Das sind kleine Hütten, die den ursprünglichen Behausungen der Menschen in dieser Gegend nachempfunden sein sollen. Sie haben keine Fenster und wirken nicht sehr einladend. Vielleicht hat uns die nette Dame am Gate deswegen das Guesthouse empfohlen.

Es sind nicht nur die Trommeln der vergangenen Nacht – wir haben generell das Gefühl uns nicht in der Wildnis zu befinden. Die nächste Siedlung ist nur wenige hundert Meter entfernt, wenn überhaupt. Es wirkt eher wie ein Park, ein gepflegter Park – und schließlich heißt es ja auch „Nationalpark“, wenngleich es sich hier um ein „Reserve“ handelt.

So wie alle anderen Parks steht auch dieser unter Siedlungsdruck und es bleibt abzuwarten, wie er sich entwickelt.

Salomon führt uns nur wenige Meter neben dem Campingplatz in den Wald. Dort gibt es sehr schöne und sauber angelegte Wege, die wie ein Irrgarten wirken – ständig kommt eine Wegkreuzung und alle sehen mehr oder weniger gleich aus. Salomon erklärt uns einige Büsche und Bäume und merkt an, dass es hier viele Vogelarten gibt. Einer dieser Vögel kann Rufe imitieren. Salomon stößt eine Reihe unterschiedlicher Pfeiflaute aus und der Vogel macht sie exakt nach.

Das ist lustig anzuhören und ich habe das noch nie erlebt.

Wir marschieren weiter, es beginnt langsam heiß zu werden. Wir haben aber genügend Wasser mit und sind uns noch nicht sicher, wie lange die Tour wirklich dauern wird. Jetzt geht es aber einmal flach dahin und Salomon zeigt uns den „Drum-Tree“, einen Baum mit hohen, schmalen und in die Luft ragenden Ausläufern, aus denen die Wurzeln entstehen. Wenn man mit der Faust auf diese Ausläufer hämmert, erzeugt das ein Geräusch wie eine Trommel. So hätten sich Menschen früher Signale gegeben, weil dieses Geräusch weit trägt.

Bild 42: Die Wurzeln sind beeindruckend.

Salomon zeigt uns Teak- und Palisanderbäume, Feigenbäume und noch einige andere mehr. Darunter sind auch wahre Urwaldriesen und wir sind froh, dass sie den Äxten der Engländer entgangen sind, etwa der African Prune, bei dem man vor kurzem herausgefunden hat, dass seine Rinde gut ist gegen Prostatakrebs. Überhaupt dürfte so ein Urwald eine veritable Apotheke sein und es ist jammerschade, dass nur so wenig davon übrig ist. Manche Bäume sind 500 Jahre alt und man kann sich vorstellen, welcher Schaden durch die gierige Abholzung hier wirklich entstanden ist.

Bild 43: Ein Baumriese samt Schmarotzerbaum, der an ihm emporwächst.

Nach einiger Zeit kommen wir in einen Sekundärwald. Er bildet sich, wenn der Primärwald gefällt wurde und man findet dort keine hohen Bäume mehr. Dafür gibt es eine Unzahl an Guave-Bäumen, die regelmäßig von den Affen geplündert werden. Diese Affen bekommen wir hin und wieder zu Gesicht: Redtail-Monkeys, schwarz-weiße Colobusaffen, Blue Monkeys sowie einige Paviane.

Auch wilde Ingwerfrüchte finden und verkosten wir gerne. Vieles im Wald ist essbar, wenngleich manchmal schwer zu bekommen, weil dies auch die Affen wissen.

Bild 44: Wilder Ingwer. Leicht säuerlich, interessant im Geschmack.

Auf die Frage, ob es auch Schlangen gäbe, antwortet Salomon wahrhaft salomonisch: Ja, es gibt viele, und wenn du sie zu sehen bekommst, dann bist du „lucky“, oder auch „unlucky“ – er will sich da nicht festlegen.

Bild 45: Wir überqueren mehrere kleine Brücken, die über Bäche gebaut sind. Nicht alle wirken vertrauenerweckend.

Es wird immer heißer und wir erklimmen eine kleine Anhöhe, auf der einmal eine Aussichtswarte stand. Wenig später machen wir eine Rast und dann geht es immer weiter durch den Wald. Der Führer hat weder einen Rucksack noch Wasser, will aber auch nichts von uns haben. Wie schon am Berg merken wir, dass die Afrikaner nicht viel trinken.

Bild 46: Wie die meisten Schwarzafrikaner trägt auch unser Führer eine Art Einheitskleidung. Mit der geht er in die Kirche und in den Wald, einkaufen und zu einem Business-Meeting.

Dafür wird Salomon immer schweigsamer und wir marschieren stundenlang durch den heißen Wald. Das ist zwar ganz nett, macht aber keinerlei Lust auf einen zweiten Tag hier im Nakamega Forest. Der ist zwar ganz nett, aber das ist der Wienerwald auch.

Ganz zum Schluss machen wir noch einen kleinen Umweg zu einem Wasserfall. Dieser ist weder besonders hoch noch sonst irgendwie spektakulär. Kann man machen, muss man aber nicht.

Bild 47: Der Wasserfall im Kakamega Forest.

Das einzig auffällige am Retourweg ist eine junge Frau, deren Begleiter einen Ghettoblaster in den Händen hält und laute Musik spielt, während beide durch den Wald wandern. Es gibt hier scheinbar nichts, was es nicht gibt.

Etwas erschöpft kommen wir nach knapp sechs Stunden zu unserem Guesthouse zurück. Die Wanderung war nett und ihr Geld durchaus wert, wenngleich alles Wichtige in der ersten Stunde zu sehen und zu erleben war. Salomon hat auch schon geahnt, dass wir hier keinen zweiten Tag bleiben werden. Aber wir bleiben noch eine Nacht in unserem Guesthouse, denn die Alternative wäre irgend ein Hotel in Kakamega, bei dem wir auch nicht kochen könnten.

So wird es Abend und nach einem guten Essen und einem einfachen Abwasch (weil in einer echten Küche), gönnen wir uns nach dem Bierchen noch unseren klassischen Gute-Nacht-Trunk. Auch dieser Tag war lange und anstrengend und wir freuen uns auf eine angenehme Nacht. Morgen werden wir in Richtung Masai Mara aufbrechen.

MONTAG

Nach einem leicht eingeschränkten Frühstück schaffen wir es um 08:20 wegzufahren. Der Führer und auch unser junger Betreuer vom Guesthouse bekommen jeder von Thomy ein Hemd bzw. etwas anderes als Geschenk und wir fahren zum Gate. Dort bezahlen wir noch die zweite Nacht bei einer Rangerin mit rosa Strickhaube und dann geht es wieder auf die Hauptstraße zurück nach Kisumu.

Bild 48: Der Eingang zum Nationalpark

Im „Tuskys“ decken wir uns mit Vorräten ein, was wieder länger dauert als geplant. Dann geht es durch eine ewig dauernde, sehr staubige Baustelle wieder hinunter nach Kisumu, das die Region der Tuktuks zu sein scheint. Während es die in Nairobi und anderen Gegenden überhaupt nicht gibt, fahren hier die indischen Dreiräder zu tausenden herum.

Was sich in Kenia auch verändert hat, ist das Tankstellennetz. Es gibt extrem viele und es dürfte ein ziemlicher Konkurrenzkampf zwischen einer Vielzahl Mineralölfirmen sein, jedenfalls deutlich mehr als bei uns. Früher oft vertreten, heute aber extrem selten ist „Kobil“, die kenianische Mobil. Immer schon gab es Shell und Total, seltener BP. Jetzt gibt es jede Menge mir unbekannte Marken, nicht alle hätten mit ihrem Namen auch in Österreich gute Karten so wie etwa die Tankstelle mit dem namen „Aftah“.

Vor zwanzig Jahren war die Planung der Tankmöglichkeiten ein wichtiger Bestandteil jeder Reise, genauso wie das Thema mit den Patschen. Beides hat sich heute erledigt. Auf der Strecke von Nairobi in die Masai Mara gab es zwar in Nairobi genügend Tankstellen, dann aber erst wieder in Narok. Im Park selbst hatte nur die Keekorok-Lodge eine Tankstelle, dort gab es aber nicht immer Benzin und noch seltener Diesel. Manchmal mussten wir regelrecht betteln, um 10 oder 20 Liter kaufen zu dürfen, gerade so viel, um noch bis Narok zu kommen. Das war sehr mühsam.

Heute hat die Ahsnil-Lodge ein paar hundert Meter neben unserem Zeltplatz eine Tankstelle. Und in Narok gibt es statt einer jetzt zehn davon.

Das ist natürlich angenehm, genauso wie die Tatsache, dass wir seit Jahren keine Reifenpanne mehr hatten. Da sind die Ursachen allerdings bekannt. Kenia hatte eine spezielle Wirtschaftsstruktur, die zugleich gut und schlecht war. Wenn ein Produkt im Land erzeugt wurde, hat man den Import dieses Produkts mit hohen Zöllen belegt – so hoch, dass sich der Import mehr oder weniger nicht mehr ausgezahlt hat. Dadurch bekam das produzierende Unternehmen eine sehr gute Marktposition. Soweit ist das okay, denn das hat internationale Unternehmen dazu gebracht in Kenia Fabriken zu bauen und somit Arbeitsplätze zu schaffen.

Selbstverständlich konnte jederzeit die Konkurrenz auch eine Fabrik bauen. Das hat dann den Markt belebt und im Idealfall zu einer Verbesserung der Produkte geführt, zumindest zu einer Verbilligung.

Bis daher ist immer noch alles okay. Das Problem bestand aber immer schon darin, dass dadurch bestimmte Produkte am Markt gar nicht erhältlich oder sehr teuer waren.

Ein gutes Beispiel sind Reifen. Schon in den 1980ern baute die Firma Firestone eine Reifenfabrik und ab da gab es fast nur mehr Firestone-Reifen. Leider keine guten. Der „Trans-Lug“ war, gelinde gesagt, ein Schas. Ein Gewebereifen ohne Stahlgürtel und somit für alles anfällig, was auf Kenias Straßen an spitzen Gegenständen vorhanden war. Und das war eine ganze Menge. Das hat dazu geführt, dass wir in der schlimmsten Zeit eine Reifenpanne täglich hatten. Das war nicht nur sehr öd und zeitraubend, wir mussten auch immer zwei Reservereifen mit dabei haben, denn es kam schon vor, dass wir zwei Patschen hatten bevor wir die nächste Reparaturwerkstatt ansteuern konnten. Die gab es dafür an jeder Ecke und sie konnten blitzschnell den „Puncture“ reparieren.

Hin und wieder konnten wir sauteure Importreifen kaufen, die das Problem reduzierten.

Die Änderung kam Mitte der 1990er Jahre mit dem MS 212, einem 16 Zoll Stahlgürtelreifen, der auch auf unseren VW-Bus passte und den Firestone im Land produzierte. Ab dem Zeitpunkt hatten wir nur mehr sehr wenige Reifenpannen und heute mehr oder weniger gar keine mehr. Ich muss einmal recherchieren, wie der Reifenmarkt in Kenia heute strukturiert ist. Die Zeit des mühsamen Reifenwechselns im Straßengraben oder sonstwo ist glücklicherweise vorbei, die des Spritmangels auch.

Die Veränderung im Tankstellennetz zeigt auch die Veränderung in der Mobilität. Die Mittelschicht ist gewachsen und das erste, was sie sich kaufen, ist natürlich ein Auto. Also genau genommen ein Handy, aber das hat dort auch schon jedes Kind. Kenia motorisiert sich und das bedeutet auch, dass die Straßen überlastet sind. Nairobi gilt als eine der drei schlimmsten Stau-Städte der Welt. In der Früh und am Abend geht im Zentrum oft gar nichts mehr, deswegen haben sie auch eine Ringautobahn gebaut, die den Stau zwar nicht sehr verringert hat, aber jetzt eine Alternative bietet, wenn man von einem Ende zum anderen muss.

Der Umweltschutz spielt noch keine Rolle, wenngleich die unfassbaren Schwerlaster aus den 1970er und 80er Jahren fast alle aus dem Straßenbild verschwunden sind. Das waren vor allem uralte Trucks von Mercedes und Fiat, aber auch Pritschen von Bedford. Sie waren unfassbar langsam und bliesen die schlimmsten Dreckwolken hinaus, die man sich vorstellen kann. Natürlich waren sie ständig kaputt und das führte zu höchst gefährlichen Szenen, denn sie blieben einfach mitten auf der Straße stehen, auch wenn davor eine Kurve war. Manchmal rissen die Fahrer am Straßenrand ein paar Büsche aus und legten Zweige anstelle eines Pannendreiecks aus. Dann konnte man rechtzeitig bremsen.

Diese Zeiten sind vorbei, heute gibt es Pannendreiecke und scheinbar brechen auch weniger LKW auf der Strecke zusammen. An manchen Orten findet man aber noch die bizarre Szenerie von LKW-Werkstätten am Dorfrand, wo sie mehr oder weniger auf der Straße Achsen zerlegen oder eifrig an einem Motor zangeln.

Viel sicherer sind kenianische Straßen aber noch nicht geworden, vor allem, weil der Verkehr massiv angestiegen ist. Auch Uganda braucht Waren und die werden derzeit noch alle mit LKWs geliefert – für ein ganzes, nicht gerade kleines Land, über eine einzige Straße. Vielleicht gab es deswegen die sicher richtige Entscheidung eine neue Uganda-Bahn zu bauen. Darüber berichte ich noch.

Bild 49: Die alten Überlandbusse gibt es immer noch. Sie fahren extrem flott und sind extrem überladen.

Was sich eben auch verändert hat, sind die Straßen. Es gibt die Einteilung in A-Straßen (quasi Autobahnen bzw. Schnellstraßen, auf jeden Fall asphaltiert), B-Straßen (meistens asphaltiert, nicht immer gut) und C-Straßen (gute Schotterstraßen, oft Wellblechpisten, aber auch in der Regenzeit einigermaßen befahrbar). Und dann gibt es noch D- und E-Straßen. Dafür braucht man ein robustes Auto und viel Zeit.

Die Situation hat sich schon geändert und tut es weiter. Wir sind jetzt auf C-Straßen gefahren, die wünsche ich mir in Österreich als Bundesstraßen. Sie haben zwar keine Bodenmarkierungen, sind aber in oft tadellosem Zustand, wahrscheinlich auch weil sie sehr neu sind. Es ist immer wieder eine freudige Überraschung, wenn man eine asphaltierte C-Straße findet, wo man zumindest für einige Kilometer dem Staub und dem Gerüttel entkommt. Das spart unglaublich viel Zeit und hier ist der Fortschritt eindeutig zu begrüßen, denn das bringt auch den Orten etwas, die durch diese Straßen verbunden sind.

Zu unserem Glück finden wir so eine C-Straße, die Sondu mit Chepilat verbindet – die C22. Sie führt durch eine malerische Hügellandschaft mit Teeplantagen und es ist einfach eine Freude dort zu fahren.

Leider hat alles Glück auch ein Ende und Thomys Navi führt uns auf die C14, die mit der C22 so wirklich gar nichts zu tun hat. Sie zweigt unscheinbar in einem unbekannten Ort von der B3 ab und wird in ihrem Verlauf immer schlechter. Irgendwann glauben wir, dass wir uns massiv verfahren haben. Thomys Google Maps zeigt immer noch die C14 an, aber wir fahren über Stock und Stein (mehr Stein) und sind froh, dass wir einen massiven Geländewagen haben. Das ist vom Zustand nicht einmal mehr eine E-Straße und manchmal ist es schwer zu erkennen, ob hier überhaupt je wer gefahren ist.

Ich gerate mit Thomy in einen kurzen Streit über die Zuverlässigkeit von Google Maps, das angeblich die statistischen Häufigkeiten unzähliger Autos berechnet und uns dort führt, wo die meisten fahren.

Wo wir uns gerade befinden, kann das einfach nicht stimmen. Was wenigstens stimmt, ist die ungefähre Himmelsrichtung, die mir verlässlicher erscheint als Google Maps.

Irgendwann wird die Piste wieder als solche erkennbar, nachdem wir durch ein Never-never-Land gefahren sind und das Gefühl hatten, die ersten Europäer zu sein, die hier je gefahren sind.

Und irgendwann treffen wir auf die C13 und sind wieder sicher auf dem richtigen Weg. Über eine gute Schotterpiste geht es Richtung Parkeingang, dem Ololoolu-Gate unterhalb des gleichnamigen Escarpments, das die Masai Mara nordwestlich auf natürliche Weise begrenzt.

Die Mara ist ein National Reserve, das aber nicht durch das Kenya Wildlife Service verwaltet wird. So scheint dieser wahrscheinlich schönste Park quasi nirgends offiziell auf. Er wird durch die District-Verwaltung gesteuert und durch die dort ansässigen Masai geführt. Das hat Vor- und Nachteile.

Eindeutig ein Vorteil ist die zumindest teilweise Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Viele Masai arbeiten in der Mara oder auf irgend eine Art zumindest für das Wildreservat.

Andererseits mangelt es ihnen oft an Professionalität, was auch wiederum ein Vor- und ein Nachteil sein kann. Jedenfalls richten sie sich punkto Eintrittspreisen nach den teuersten Nationalparks, sprich: 70 Dollar pro Tag. Diese Summe zahlt man für 24 Stunden und seit einiger Zeit haben sie bei jedem Gate Computer, die ein wenig Fortschritt mit sich bringen. Zumindest wenn sie funktionieren. Vor vier Jahren war das nicht der Fall und sie waren ziemlich hilflos.

Ein Nachteil liegt eindeutig darin, dass die zentrale Verwaltung in Narok gerne ihr eigenes Spielchen spielt. Hier prallen unterschiedliche Interessen aufeinander und man merkt immer wieder den alten „Tribalism“, der noch immer nicht der Vergangenheit angehört. Damit ist gemeint, dass nicht nur Stämme verfeindet sind, sondern auch innerhalb der Masai es verschiedene Interessensgruppen gibt, die vor allem ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen, egal, was für Nachteile andere damit haben. In früheren Zeiten war es durchaus sinnvoll nur auf den eigenen Stamm zu schauen, heute läuft man damit Gefahr die Gesamtstruktur so zu zerstören, dass man selbst auch nicht übrig bleibt.

Ein Beispiel: Der Fluss Mara ist die Lebensader des gesamten Reservats. Ohne ihn würde es in ziemlich kurzer Zeit einer so starken Veränderung unterliegen, dass weite Gebiete samt den bekannten Tierwanderungen zugrunde gehen würden.

Vor ein paar Jahren sollte das Gebiet des Oberlaufs verkauft werden, und zwar an einen Investor, der dort Gemüseplantagen anlegen wollte und dazu das Wasser der Mara gebraucht hätte. Die Mara wäre ausgetrocknet.

Glücklicherweise konnte das irgendwie verhindert werden. Wenn wir aber ein System haben, in dem jeder nur auf seine lokalen Vorteile schauen kann, würde dort wirklich alles zugrunde gehen.

Derzeit befindet sich das gesamte Land in einer Art Schwebezustand und es ist in meiner Wahrnehmung unklar, wohin es sich entwickeln wird.

Wir sind jedenfalls froh die Mara noch in ihrer ganzen Pracht besuchen zu dürfen. Leider ist die Tierpopulation in den letzten zwanzig Jahren stark zurück gegangen, was auch wir bemerken mussten. Der Grund ist die stark steigende Bevölkerungszahl von Kenia und der dadurch entstehende Druck auf die Randgebiete.

Es war schon vor dreißig Jahren so, dass die Massai ihre Herden in den Park treiben durften, wenn die Trockenzeit zu lang andauerte. Das war so lange kein Problem, als die Herden klein waren. Dann wurden sie durch bessere medizinische Versorgung immer größer und auch nicht mehr durch Wildtiere bejagt, so dass die Weidegebiete immer schneller und gründlicher leergefressen wurden. Die Massai drängten also in den Park und die Distriktverwaltung, die ja auch aus Massai besteht, konnte oder wollte das nicht verhindern.

Dann schritt die Regierung ein und vertrieb die Massai mit Gewalt aus dem Park. Für die Wildtiere und den Tourismus natürlich gut, für die Massai mit ihren viel zu großen Herden hingegen schlecht. Das hat Gegengewalt produziert und war als Konflikt insofern unlösbar, als die Massai den Besitz von möglichst vielen Kühen als Zeichen des verdienten Wohlstands ansehen. Je mehr Kühe ein Massai, desto angesehener ist er und jeder Massai will maximal angesehen sein.

Heute hat sich die Situation zwar ein wenig verändert, jedoch nur temporär verbessert. Die Massai haben inzwischen auch riesige Ziegenherden, die ebenfalls die Weidegebiete kahlfressen. In guten Jahren ist genug für alle da, in schlechten jedoch kochen alte Konflikte wieder hoch.