(Präambel: Dieser Nachruf basiert auf eigenen Erfahrungen und auf den Informationen, die ich von Wolfis Bruder Andi bekommen habe. Seine langjährige Lebensgefährtin und Firmenpartnerin Monika hat unten ein Kommentar abgegeben und einiges berichtigt. Bitte auch lesen.)

Es ist Sommer 1992, als zeitig in der Früh, so gegen 6 Uhr, drei junge Abenteuerlustige aus der AUA-Maschine steigen und am Jomo Kenyatta Airport ihr Gepäck zusammensammeln.

Beim Ausgang wartet ein Herr mit Schnauzbart in Safarikluft auf sie. Gemeinsam laden sie das Gepäck in einen alten Isuzu Trooper ein und fahren über die Autobahn nach Nairobi hinein.

„Habt ihr schon eure Malaria-Medizin genommen?“ fragt der Schnauzbärtige, was die drei jungen Herren verneinen.

Daraufhin greift er unter den Sitz und holt eine Flasche Wodka hervor mit der Aufforderung, jeder solle gefälligst einen ordentlichen Schluck nehmen.

So habe ich Wolfi Schreitl das erste Mal getroffen. Mein Bruder hatte ihn ein paar Monate zuvor schon kennengelernt und gefragt, ob er mich, den George und den Gabor vom Flughafen abholen könnte.

Damals ahnte ich noch nicht, dass er in meinem Leben noch die eine oder andere gar nicht so unwichtige Rolle spielen würde.

Bild: Wolfi Schreitl, wie ich ihn gerne in Erinnerung behalte

Beginnen wir ganz vorne. Wolfgang Schreitl wurde am 29. November 1955 in Eckenförde in Deutschland geboren, der Vater echter Wiener, die Mutter ein Nordlicht. Sein Bruder Andi nennt ihn einen „Wiener Wikinger“, weil auch dänische und sonstige nordische Wurzeln dabei sind.

1966 zieht die Familie dann nach Seewalchen, wo Wolfi am 20. Juli 2022 seiner schweren Lungenkrankheit erlegen ist, die er sich – wie könnte es anders sein – in Afrika geholt hat, viele Jahre zuvor.

In der Schule lernte er lesen, und dann war es zum Leidwesen seiner Cousine Sissy und seines Bruders Andreas aus mit dem Spielen. Wolfgang saß nur mehr in der Ecke las Bücher – anfangs Karl May und Abenteuerbücher, schließlich Hemingway. Die Sehnsucht nach Abenteuern in der Ferne war geboren. Nach dem Hauptschulabschluss ging es auf Wunsch seines Vaters nach Wien auf die HTBLA für Textiltechnik. Nach drei Jahren bracher er die Schule ab, und ging mit 17 Jahren zum Bundesheer nach Salzburg. In diesen 3,5 Jahren war er kurz beim Jagdkommando und auch bei der UNO auf den Golanhöhen.

Da in Salzburg bekanntlich auch die schönsten Mädels von Österreich leben (so erinnert sich sein Bruder Andi), dauerte es nicht lange, bis er seine spätere Frau Karin kennenlernt. Nach der Hochzeit 1980 kommt zwei Jahre später der gemeinsame Sohn Patrick zur Welt. Leider hielt diese Beziehung nicht lange, da das bürgerliche Leben von Wolfgangs Abenteuerlust verdrängt wurde. Das Fernweh wurde immer größer und kurze Zeit später verschlug ihn eine humanitäre Mission des Roten Kreuzes nach Kenia, wo er sich in Land und Leute verliebte. Er wollte unbedingt in diesem Land bleiben und fand in Monika eine gleichgesinnte Partnerin.

Er traf sie im Hotel Boulevard, das damals vom Österreicher Brandl geführt wurde, und auch den Münchner Reiseveranstalter Ruppert.

Dieser war des Kenia-Geschäfts müde und Monika hatte ein paar Ersparnisse aus einer Erbschaft. So kaufte sie Anteile an „Bush Trucker Tours“ und Wolfi stieg mit Monika ins Safarigeschäft ein.

Das war 1986, damals hätte ich Wolfi bereits über den Weg laufen können, denn auch wir waren zu dieser Zeit immer wieder mal im Hotel Boulevard.

1992 hatten wir schon das Appartment Longonot Nr. 6, das nur 2 Gehminuten vom Boulevard entfernt war. Dorthin brachte uns Wolfi nach unserer Ankunft und wir ahnten, dass wir ihn an diesem Tag nicht das letzte Mal gesehen hatten.

Ich weiß nicht mehr, ob es am gleichen Abend oder erst am nächsten war, jedenfalls zeigte uns Wolfi einiges in Nairobi, das wir (auch ich) vorher nicht kannten, etwa das Nachtleben.

Er war ein Kenia-Cowboy, ein Expat, ein Abenteurer, aber auch ein Bullshit-Artist der feinsten Sorte – darauf komme ich etwas später noch.

Bild: Wolfi in seiner Lieblingskluft – wobei, stimmt nicht. Das locker geknöpfte weiße Hemd war ihm in Wahrheit noch lieber

Er zeigte uns das Florida 2000, eine Disko im City Center. Er zeigte uns aber nicht nur die Disko, sondern auch wie wir uns dort verhalten sollten, etwa wenn uns junge Damen belästigen würden. (Das war uns meistens eh nicht soo unangenehm, aber die Grenzen zu kennen und zu wissen, wie und was man sagt, war hilfreich: „You´re nice, but not my size“ etwa ließ sie lächeln und von Dannen ziehen.)

Seit dem ersten Besuch im Florida 2000 trinke ich gerne Kenya Cane mit Fruchtsaft (Maracuja oder Mango, Ananas geht auch, Orange nur, wenn nichts anderes da ist, sensationell auch Guave). Das hat sich in den letzten dreißig Jahren nicht geändert.

Es waren lustige, spannende, interessante und in Summe unvergessliche Tage und Abende, die wir mit Wolfi verbrachten, der stets geschmeichelt war, wenn er uns was Neues zeigen konnte.

Ihm verdanke ich meine Vorliebe für Cole Slaw und durch ihn hab ich das erste Mal Nyama Choma (Fleisch vom Grill, oftmals Ziege) gegessen.

Das wichtigste, was ich ihm aber verdanke, ist meine Leidenschaft für Makonde. Das sind ostafrikanische Ebenholzschnitzereien, die ich viele Jahre (fast Jahrzehnte) gesammelt habe, und das kam so:

Eines Tages besuchten wir Wolfi in seinem Haus in Langata. Dort war auch die Safari-Firma und in seinem Vorzimmer sah ich auf einmal so schwarze Statuen, die ich noch nie gesehen hatte.

Also – noch nie stimmt nicht ganz, 1984 hatte mein Vater am Strand von Mombasa einem Händler einen Familienbaum abgekauft. Damals konnte ich damit noch nichts anfangen. Der Familienbaum (der Stamm der Makonde zeichnet keine Stammbäume, sondern schnitzt sie) steht bis heute in der Wohnung meines Vaters, der drei Monate vor Wolfi gestorben ist, und wir werden ihn selbstverständlich behalten.

Bild: Der Familienbaum, mit leichten Bruchspuren, wie das nach knapp 40 Jahren halt so ist.

Jedenfalls fragte ich Wolfi, was denn das sei und dass mir das irgendwie gut gefällt. Daraufhin führte er mich schnurstracks ins City Center, wo gegenüber vom City Market der „Blue Market“ war, bestehend aus lauter kleinen Kunst- und Souvenirstandln. Dort maschierte er durch und ich musste feststellen, dass er die meisten Standler kannte, von ihnen lauthals begrüßt wurde und sofort Makonde-Figuren angeboten bekam.

Dort zeigte er mir zum ersten Mal, wie man gute von schlechten unterscheiden kann, echte von unechten, wie man den Wert am besten einschätzt und vor allem, wie man mit den Standlern verhandeln muss, um nicht übers Ohr gehauen zu werden.

Die wichtigste Regel war die Faustregel: Pro Faustbreite zahlst du 100 Kenia-Shilling. Diesen Preis hab ich nicht wirklich oft erzielen können, aber es war eine der vielen Verhandlungsstrategien, die ich einsetzen konnte. Heute wären es übrigens 1.000 Kenya-Shilling.

Aus diesem ersten Besuch habe ich mein bis heute schönstes Stück, die Wasserträgerin.

Bild: Wasserträgerin

Wolfi erzählte mir die Geschichten über die Makonde und ihre Schnitzkunst, er steckte mich mit der Leidenschaft an, die bis heute da ist. Erst vor kurzem habe ich begonnen, einige alte Stücke zu restaurieren. Da wusste ich noch nicht, dass er nicht mehr lange leben würde.

In den darauffolgenden Jahren vertiefte ich mich immer mehr in diese so faszinierende Welt, sammelte Bücher und natürlich jede Menge Makonde-Figuren. Heute habe ich ca. 200 und mit der Hilfe von Wolfis Vater, Hans Schreitl, konnte ich sogar einmal eine Ausstellung machen, nämlich 2006 in Vöcklabruck, wo Hans lebte.

Bild: Ausstellung im Lebzelterhaus in Vöcklabruck

Bild: Wolfi, Vater Hans, und Monika

Wolfi wurde zum leidenschaftlichen Kenyacowboy, lebte gut und gerne dort und steckte auch seinen Vater und seinen Bruder mit der Leidenschaft für Ostafrika an. 1997 kam dann sein Bruder Andreas mit seiner eigenen Firma (Safari für Rollstuhlfahrer) nach Kenia.

Leider machte er auch Fehler verschiedenster Art und so funktionierte das Safari-Business eines Tages nicht mehr. Er trennte sich von Monika, die Firma wurde verkauft und Wolfi stand vor dem Nichts.

Bild: Wolfi mit Monika, in besseren Zeiten

Ich muss anmerken, dass das nicht nur seine Schuld war, zu dieser Zeit funktionierte der Markt nicht mehr so gut, es gab Konkurrenz ohne Ende und dazu kamen noch Ereignisse wie politische Unruhen sowie der schwere Unfall eines seiner Mitarbeiter, der den Nissan Patrol komplett verschrottete – das war eines seiner wichtigsten Autos für die Safari.

Sein alter Isuzu Trooper blieb ihm allerdings, er hat ihn noch viele Jahre gefahren.

Bild: Wolfi und sein alter Isuzu Trooper

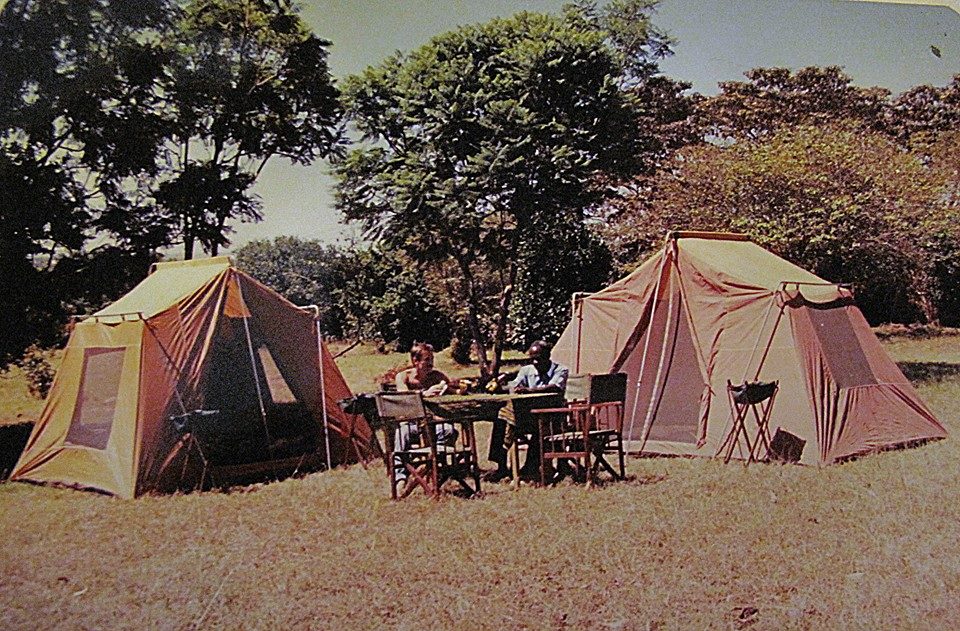

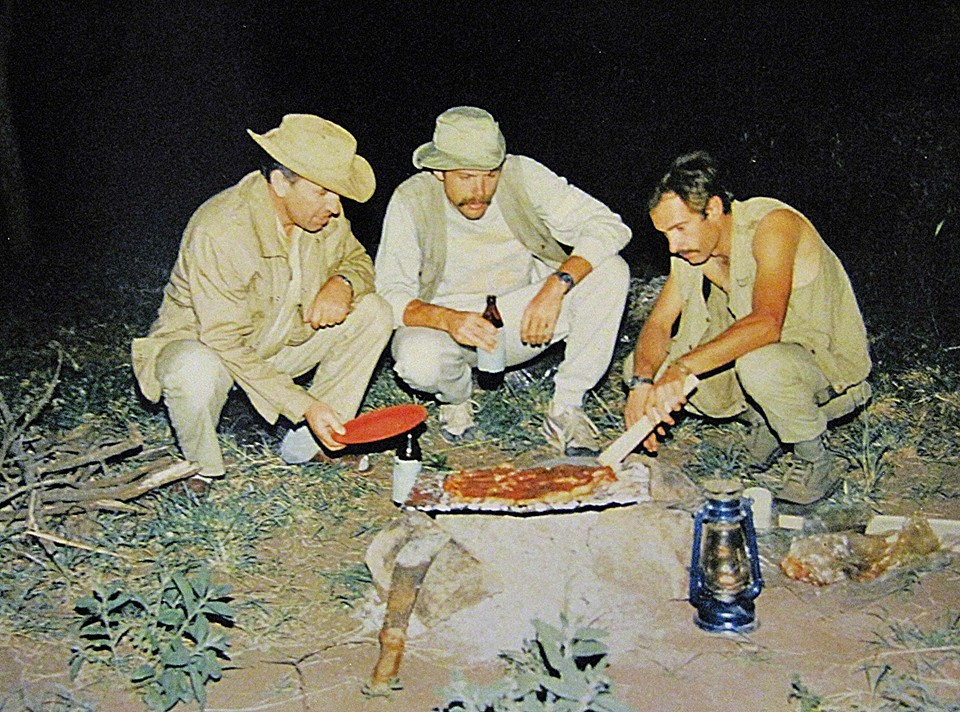

Das mit Bush Trucker Tours finde ich übrigens bis heute schade, denn das Konzept von Wolfi hatte was: Er machte Spezialsafaris im Hemmingway-Style, also mit großen, grünen Stoffzelten ganz im Stil des Afrika-Abenteurers. Dazu gab es jeden Abend Lagerfeuer irgendwo in der Wildnis, an dem Wolfi stets seine Fähigkeiten als Geschichtenerzähler zur Geltung bringen konnte.

Bild: Zelte

Bild: Wolfi am Lagerfeuer

Bild: Ein Safaribus von Bush Trucker Tours

Er war ein hervorragender Erzähler und seine Geschichten hatten immer einen Schuss Übertreibung, man wusste nie ganz genau, bis wohin sie stimmten und was ein wenig hingebogen war – daher auch der durchaus liebevoll gemeinte Ausdruck „Bullshit-Artist“. Mehr dazu weiter unten.

Wolfi ermöglichte mir und meinem Bruder einiges – z.B. die Teilnahme an der East African Safari Rally, an der unsere Brüder (also mein Bruder Peter und Wolfis Bruder Andi) in einem alten VW Käfer teilnahmen. Wolfi hatte dabei jetzt keine führende Rolle, aber das muss ja niemand wissen. (Zu verdanken ist das in erster Linie Steffen Reininger, den Andi in Wien kennengelernt hat und für den er drei Jahre Service gefahren ist.)

Mein Bruder war damals auch sehr viel in Kenia und unternahm auch viel mit Andi und Wolfi. Die Rallytruppe von Reiniger übernachtete z.B. im Appartment meines Vaters und dafür schmuggelten sie ihm 8 Pinzgauer-Reifen im Rally-Container.

Bild: Das legendäre Foto von der Safari-Rally 1994. Links von meinem Bruder der Wolfi, rechts sein Bruder Andi. Sie unterstützen Steffen Reininger, einen professionellen Rallyfahrer und bekamen Lust auf mehr. Drei Jahre später fuhren sie selbst in der Oldtimer-Klasse mit.

Dann ging eine neue Tür auf und Wolfi stieg in die Gastro ein. Dazu holte er seinen Bruder Andi nach Nairobi, der in Österreich auch gerade seinen Weg mit einer Baufirma beendet hatte. Andi ist auch gelernter Koch und so übernahmen sie das „Buffalo Bill´s Saloon and Eating House“ im Hotel Heroncourt, das etwas außerhalb des City Center liegt und zu dem auch die „Horse Shoe Bar“ gehört.

Bild: Andi und Wolfi im Buffalo Bills

Das war mehr als nur eine Bar, das Lokal bestand aus der Bar mit einer pittoresken Sammlung an nachgebauten Planwagen, in denen man sitzen konnte. Dazu gab es noch einen Restaurant-Raum, nicht besonders elegant, aber in dieser unnachahmlichen Art, die man nur in Ostafrika finden kann, mit Plastiktischtüchern und Steinboden. Nicht elegant, aber irgendwie trotzdem okay.

Ich lernte das Buffalo Bills kennen, als ich das erste Mal meinen alten Freund Thomy mit dabei hatte. Wir verbrachten zahlreiche Abende und Nächte in der Horseshoe-Bar, angelockt von Andis hervorragendem Wild-Ragout und anderen Köstlichkeiten, die er uns auftischte, aber auch fasziniert von der wilden Mischung an Gästen, die dort jeden Abend in neuer Zusammensetzung anzutreffen waren.

Am besten lässt sich das durch den kleinen Ausschnitt beschreiben, den der Lonely Planet zu dieser Zeit dem Lokal widmete:

„Outside the city center, at the Heroncourt Hotel, you can find the Buffalo Bills, a place for all entrepreneurs, tour operators, expats, hookers and bullshit artists.“

Das war vielleicht die glücklichste Zeit seines Lebens, er war umgeben von Gleichgesinnten.

Wolfi war ein leidenschaftlicher Typ, aber auch ein bisschen ein Zyniker, ein lebenslang Suchender, einer von den Typen, die viel Auf und viel Ab kennen, einer, der auch schwierig sein konnte.

Er hatte also nicht nur Freunde, sondern verscherzte es sich auch da und dort mit Menschen, die wichtig für ihn waren, etwa weil bestimmte Genehmigungen nur über sie zu bekommen waren oder weil sie seinen Ruf zerstören konnten. Dann gab es Stress mit diversen Behörden, mit denen Wolfi nie wirklich gut umgehen konnte. Vielleicht fehlte ihm manchmal auch der Respekt vor den Kenianern, jedenfalls handelte er sich sowohl in der österreichischen Community als auch bei diversen Geschäftspartnern und Behörden immer wieder Probleme ein, die letztlich dazu führten, dass sie das Lokal aufgeben mussten, vor allem, weil auch der Verpächter starb und sie sich mit dem Nachfolger nicht mehr einigen konnten.

Ich habe die genauen Umstände nie erfahren, aber die Brüder konnten danach in einem relativ weit draußen gelegenen Hotel neu anfangen. Ich war nur ein- zweimal dort, aber es war nicht mehr das alte Buffalo Bills, auch wenn sie sich redlich anstrengten, die Gäste mitzunehmen – es klappte nicht.

Und so ging eine weitere Zeit zu Ende, die so gut begonnen hatte. Wolfi kam in finanzielle Schwierigkeiten und eines Tages bat er mich, ob ich ihm nicht seine Makonde-Sammlung abkaufen könnte.

Das war für mich ein Schock, denn wir waren beide echte Sammler, er noch dazu mein Lehrmeister. Es war 2004 als ich ihm fast seine komplette Sammlung abnahm. Einen Teil brachte ich von Nairobi nach Wien, einen anderen hatte er bei seinem Vater in Seewalchen. Ich wusste, wie schwer ihm dieser Schritt fiel.

Ich halte seine Sammlung bis heute in Ehren, in ihr befinden sich die wertvollsten Stücke, die ich besitze.

Bild: Einer der tollsten Shejtani aus Wolfis Sammlung

Dann begann die Diaspora. Wolfi ging zurück nach Seewalchen, aber wenig später bekam er ein Angebot in Sansibar eine Appartmentanlage zu leiten, mit Bar und Restaurant am Meer. Ich wollte ihn besuchen, das hat sich aber nie ergeben und wir verloren einander ein wenig aus den Augen.

Bild: Wolfi klassisch, an der Bar

Wolfi war dort eine Zeit lang glücklich. Er konnte für den Klub arbeiten, sicher die eine oder andere Geschichte erzählen und sich ein wenig in Szene setzen. Dort ist es schließlich wunderschön, ein bisschen paradiesisch, und das konnte und wollte er genießen.

Bild: Das Titelbild von Wolfis Facebook-Seite. Hapana Zanzibar

Sein Bruder Andi ging nach Wien und war einige Jahre mit seiner kenianischen Frau und zwei Kindern mein Nachbar. Auch er hatte es nicht leicht und zog nach einiger Zeit und einigen misslungenen Jobs wieder nach Seewalchen, wo er bis heute lebt.

Auf Sansibar (genauer gesagt auf einer kleinen Insel nördlich) lief es zwei Jahre lang gut, dann kamen Lungenprobleme. Fälschlicherweise von Ärzten als Lungenentzündung diagnostiziert verlor er nach und nach immer mehr an Gewicht, bis er beschloss aus gesundheitlichen Gründen 2009 nach Österreich zurückzukehren, wo die medizinische Versorgung besser war. Leider stellte sich heraus, dass er sich um TBC im fortgeschrittenem Stadium handelte. Die letzten 14 Jahre verbrachte er in Seewalchen, die meiste Zeit davon in seinem Büro, wie er es nannte, dem Seecafe, wo er von der Belegschaft sehr geschätzt und umsorgt wurde.

Es fand sich eine kleine Wohnung in Seewalchen, die er günstig mieten konnte. Seine Lungenfunktion war extrem eingeschränkt und an Arbeit war nicht mehr zu denken.

Ich traf ihn dort einmal und wir konnten eine Stunde oder zwei über alte Zeiten plaudern. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her.

Andi erzählte mir, dass es ihm in letzter Zeit zunehmend schlechter ging, er brauchte viel Sauerstoff und er traf ihn im Mai noch einmal, wo sie fast sieben Stunden in alten Erinnerungen kramten und Geschichten erzählten. Andi meinte, dass sich Wolfi an diesem Tag von ihm verabschiedet hätte, ohne dass ihm das so bewußt war.

Bild: Andi und Wolfi bei ihrem letzten Zusammentreffen im Mai 2022 in Seewalchen

Am 20. Juli ist der Kenyacowboy zu seiner letzten Reise angetreten. Er sitzt jetzt mit seinem Vater auf einer Wolke über dem Turkana-See, fährt eine Runde in seinem klapprigen Isuzu und gönnt sich dann einen Schluck Dawa. (Ja, auch Dawa habe ich über Wolfi kennengelernt. Das ist so ähnlich wie ein Caipiroska, nur nimmt man statt Zucker Honig und zerstampft die Limetten mit einem Bambusstössl. Dann rührt man so lange, bis sich der Honig aufgelöst hat – fertig!)