Eigentlich mag ich BMW nicht, nämlich als Marke. Die meisten BMW-Fahrer, die ich kenne, sind Ungustln – natürlich mit Ausnahmen. Wenn ich morgen bei einem Preisausschreiben einen BMW gewinne, wird er übermorgen verkauft.

Bei Motorrädern sehe ich das etwas anders. Die große GS ist für mich das beste Motorrad der Welt, allerdings inzwischen auch mit Einschränkungen. In der Evolution dieser Baureihe begann alles mit einem einfach konstruierten Motorrad mit toller Qualität und langer Haltbarkeit. Bis zur 1100er konnte man damit Afrika durchqueren. Ab der 1150er bauten sie Unmengen an Elektronik ein und Experten warnen ab diesem Modell vor langen Touren, denn die Anfälligkeit auf Schäden, die man nicht ohne Spezialwerkstatt beheben kann, stieg gewaltig an.

Jetzt stehen wir bei der 1250er – ein Motorrad mit tollem Design, super Fahrwerk und starkem Motor. Wenn man allerdings irgend einen Handgriff daran selbst tun will, steht man vor unlösbaren Problemen. Nur ein Beispiel: Ein Freund wollte einen Zusatzscheinwerfer anschließen. Früher schraubte man die Dinger drauf, montierte irgendwo am Lenker einen Schalter und verkabelte das ordentlich.

Diese Zeiten sind vorbei. Man muss die Scheinwerfer montieren und dann einen Computer an das Motorrad anschließen. Mittels eines speziellen Programms muss man den „Bus“ so programmieren, dass die Elektronik die Scheinwerfer erkennt. Andere Möglichkeiten sind ausgeschlossen. Davon profitieren die Werkstätten und auch BMW selbst, denn man muss natürlich die Scheinwerfer von BMW kaufen. Und die kosten so viel wie BMW nun einmal dafür haben möchte. Monopol ist immer eine feine Sache, zumindest für den Monopolist.

Kommen wir zum BMW C Evolution. Er ist ein Riesentrumm von einem Roller und wiegt 265 kg. Das ist um 15 kg mehr als meine alte Gilera Fuoco und er fährt sich vom Handling auch vergleichbar. Gewicht bleibt Gewicht, deswegen hat der BMW auch einen Rückwärtsgang.

Da ich vor wenigen Tagen schon den i3 von BMW testen konnte, war es mir eine besondere Freude jetzt sozusagen auch die Zweiradausführung ausprobieren zu können. Gleich vorweg: das Tollste an diesen Fahrzeug ist die Beschleunigung. Man hat vier verschiedene Modi, die man am Lenker per Knopfdruck einstellen kann, etwa „Road“. Dann kann schon das eine oder andere Speicheltröpferl im Mundwinkel hängen, wenn man „Strom gibt“. Die Elektronik regelt die Beschleunigung, weil man sonst sofort einen Abflug machen würde.

Kurt ist ein exzellenter Motorradfahrer und ich bin vor vielen Jahren mit ihm und meinem lieben Freund Erich ein paar Motorradtouren gefahren. Er hatte damals eine CBR 900 Fireblade und konnte damit auch sehr gut umgehen. In einer Mittagspause verriet er mir seine Erkenntnisse über Überholvorgänge: „So etwas muss zwingend sein. Der Überholte darf gar nicht vor die Wahl gestellt werden, ob er dich vor lässt oder nicht. Nur dann ist das Risiko auf längere Sicht überschaubar.“

Das hab ich mir gemerkt und denke auch heute oft daran. Mit einer Fireblade ist das übrigens leichter als mit einem vergleichsweise schwachen Roller. Der BMW löst dieses Problem ganz im Sinne vom Kurt: Überholen ist zwingend. Die Beschleunigung ist so brutal, dass ein Überholvorgang quasi in einem Augenblick erledigt ist. Vergleichbar ist das mit einer 750er mit ca. 100 PS. Offiziell hat die BMW aber nur 15 PS Dauerleistung und so wird sie auch punkto Steuer eingestuft, was natürlich ein echter Vorteil ist.

Die Spitzenleistung wird mit 48 PS angegeben – aber hier sollten die Vergleiche mit einem Verbrennungskraftmotor auch schon aufhören. Die Art der Kraftentfaltung ist anders, die Beschleunigung vor allem zwischen 40 und 100 km/h ist brachial und – wie schon erwähnt – zwingend. Das ist nicht immer ein Vorteil. Obwohl die Elektronik abregelt, muss man auf nasser Fahrbahn extrem aufpassen. Das Drehmoment ist und bleibt so hoch, dass das Hinterrad blitzschnell wegschmiert. Dann wollen 265 kg plus dem eigenen Gewicht gebändigt werden. Der C Evolution ist definitiv kein Anfängerfahrzeug.

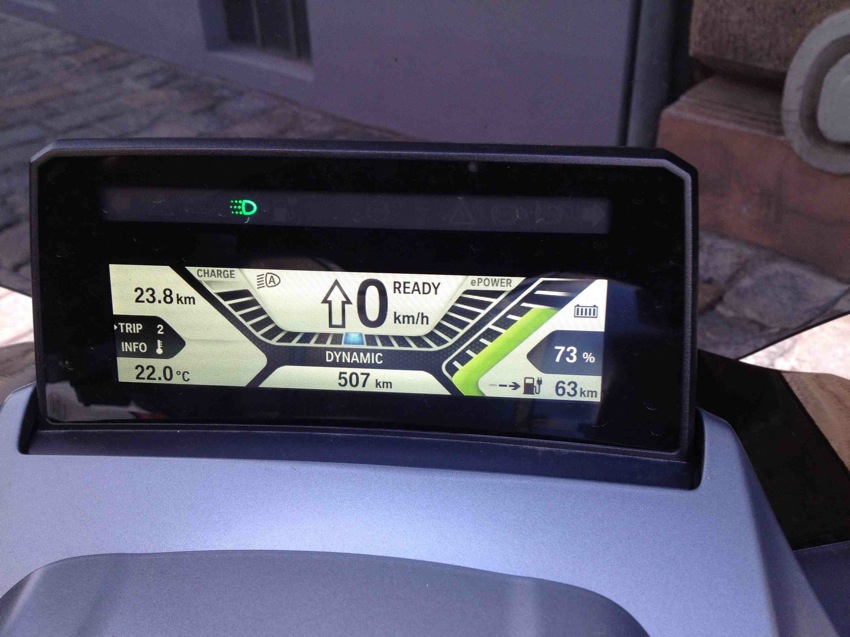

Es gibt neben dem Modus „Road“ auch noch „Dynamic“, bei beiden steht die volle Kraft zur Verfügung, bei letzterem wird nur stärker rekuperiert. Der Modus „Sail“ ist fast völlig ohne Rekuperation, sozusagen das Segeln auf der Welle. Der Modus „Eco“ hingegen macht den Roller zur lahmen Ente. Dann liegen tatsächlich nur ca. 15 PS an, die Beschleunigung findet fast nicht statt, dafür spart dieser Modus Energie. Man kann rechnen, dass ein Prozent Energie etwa einem Kilometer entspricht. An der Anzeige (z.B. 48%) kann man erkennen, dass noch für 48 km Energie in den Batterien ist. Das macht die Planung der Fahrt bis zur nächsten Steckdose bzw. Stromtankstelle leichter.

Ich habe in meiner Proberunde ordentlich Stoff gegeben und herausgefunden, dass der Speicher dann für weniger als 100 km reicht. Das ist für die meisten Fahrten in und rund um Wien völlig ausreichend, letztlich für diese unglaublich riesige Batterie dann aber doch irgendwie ein bisschen enttäuschend. Laut meinem Freund Michi gibt es am Schluss noch eine kleine Reserve, deutsche Sicherheit sozusagen, durchaus sympathisch.

Ich lud 1,5 Stunden lang auf und konnte dabei den Akkustand von ca. 70 % wieder auf 100 % bringen. Das ist für eine Aufnahme von normalem Strom eine tadellose Leistung.

Der BMW hat Spezialreifen mit möglichst geringem Rollwiderstand, so wie die meisten Elektromobile. Sie sind übrigens auf trockener Fahrbahn ohne Tadel, so wie auch das Fahrwerk.

Besonders angenehm ist aufgrund des langen Radstandes der Geradeauslauf. An diesem Teil des Rollers ist sicher nichts auszusetzen.

Ich musste am zweiten Tag in der Früh die Batterie aufladen. Das Kabel samt Ladeeinheit ist einfach anzuschließen, kann aber leider nicht abgesperrt werden. Wenn man das Fahrzeug auf der Straße oder auch bei einer Stromtankstelle auflädt, muss man entweder dabei bleiben oder riskieren, dass die Ladeeinheit gestohlen wird. Das wäre äußerst unangenehm, denn erstens kann man dann den Roller nicht fertig laden und zweitens ist die Einheit sicher enorm teuer.

Die Verarbeitung der Karosserie wirkt mittelprächtig. Die Plastikverschalungen sind ein wenig wackelig und wirken fragil. Die Bedienungselemente wirken hingegen deutlich höherwertiger als ihre italienischen Pendants. Die Windschutzscheibe ist eher ein Designelement, für mich und meine Größe (186 cm) bringt sie gar nichts, ich sitze im Wind.

Gewaltig sind die beiden Rückspiegel. Ihr Vorteil besteht in der exzellenten Sicht nach hinten, ihr Nachteil in der enormen Breite. In Kombination mit der Länge und dem Gewicht des Fahrzeugs ergibt sich eine gewisse Stadtuntauglichkeit. Die Autobahn ist aber auch nicht das Terrain des BMW, zu gering ist hier die Batteriereichweite und die Höchstgeschwindigkeit – ich habe 128 km/h am Tacho erreicht, elektronisch begrenzt, wenngleich man das in der Charakteristik nicht merkt, also man wird dann nicht plötzlich abgewürgt, wie das bei früheren Begrenzergenerationen üblich war. Der Anker wird sozusagen zart geworfen.

Die Straßenlage ist sehr gut, das ist wahrscheinlich dem niedrigen Schwerpunkt zu verdanken, die Honda SH ist hier deutlich kippeliger, auch wegen des wesentlich geringeren Radstandes. Die Bremsen sind sehr gut, vorne hat der Evolution natürlich eine Doppelscheibe, ABS gibt es auch.

Selbst zu zweit hat das Fahrzeug noch eine gewaltige Beschleunigung, die Gepäckmitnahmemöglichkeiten sind dann jedoch stark eingeschränkt. Mehr als ein Vollvisierhelm passt nicht unter die Sitzbank. So wird man skeptisch bleiben dürfen was den Erfolg des Maxi-Rollers als Tourengerät betrifft.

Fazit: Ein Fingerspiel eines großen Konzerns, eine Übungsaufgabe auf dem Weg zum Elektrobike. Ein gutes Fahrzeug, ob es dafür aber schon die richtige Nische gibt, werden die künftigen Verkaufszahlen zeigen. Der Preis (ca. 15.000 Euro) entspricht einem guten Motorrad, die Gesamtkosten sind jedoch deutlich geringer, weil die Wartung wesentlich einfacher und somit billiger ist. Es gibt wesentlich weniger bewegte Teile als bei einem Verbrennungsmotor und viele davon sind überhaupt verschleiß- bzw. wartungsfrei.

Über zehn Jahre wäre der BMW damit absolut kostengünstiger als ein vergleichbares Motorrad. Umweltfreundlicher ist er zumindest im Bezug auf die Abgase, denn die Herstellung des Fahrzeugs ist alles andere als grün und der Strom kommt auch nicht aus der Steckdose.