„I schimpf ned auf die Primitiven – und leb a ohne Malediven“ – so die Textstrophe, von der ich vergessen habe, aus welchem Lied sie stammt.

Seit ich Taucher bin träume ich von den Malediven, einst gemeinsam mit dem Roten Meer, dem australischen Barriere-Riff und der Karibik bekannt als schönstes Tauchrevier weltweit.

Türkisblaue Lagunen mit farbenfrohen Korallenriffen, flache Tauchgänge mit vielen Fischen – so in etwa habe ich die Beschreibung in Erinnerung.

Jetzt sollte sich das ändern. Schon im Dezember 2017 kündigte Werner einen Tauchurlaub an und ich beschloss mir den Traum nach mehr als 25 Jahren zu erfüllen. Mir war aber bewusst, dass sich viel geändert hat: Das Thema Umwelt war damals noch nicht in meinem Bewusstsein, vom Klimawandel hat noch niemand gesprochen und der CO2-Fußabdruck war noch nicht erfunden. Und auch die Malediven haben sich verändert, wie ich feststellen musste.

Daher ist dies ein kritischer Reisebericht, der für mich bedeutet, dass es wahrscheinlich meine einzige Reise dorthin bleiben wird.

Es beginnt mit einer harten Woche: Am Montag in die Steiermark zu einem schwierigen Workshop, am Dienstag in der Früh nach Deutschland zu einem dreitägigen Seminar, das ich kurzfristig alleine machen muss, weil meine Kollegin krankheitsbedingt ausgefallen ist. Donnerstag Abend der Rückflug nach Wien, am Freitag Mittag steht das Taxi vor der Tür.

Ich hasse das Fliegen. Das Trara an den Flughäfen dieser Welt, die Farce mit den Sicherheitskontrollen, vor allem aber die oft endlosen Wartezeiten, gewürzt durch die eigentlich menschenunwürdige Quetscherei im Flugzeug.

Glücklicherweise verläuft der Check-in einfach, die nette Dame am Schalter hat Mitleid mit meiner Größe und verspricht mir einen Gangsitz mit einem wahrscheinlich leeren Platz daneben von Wien bis Dubai. Leider kann sie mir beim Anschlussflug nur mehr einen Mittelsitz geben, was ich schaudernd zu Kenntnis nehme. Dafür gibt es auf der ersten Strecke einen Airbus A 380, mit dem ich noch nie geflogen bin.

Die Wartezeit von knapp zwei Stunden zieht sich wie immer, vor allem, weil ich alleine bin und niemanden zur Unterhaltung habe. Der Grund dafür ist das Deutschland-Seminar, denn die anderen Fünf sind schon zwei Tage früher geflogen. Ich kenne sie schon viele Jahre und wir haben schon etliche Tauchsafaris gemeinsam gemacht. Ich freue mich darauf, sie nach mehr als zwei Jahren wieder zu treffen und eine schöne Zeit gemeinsam verbringen zu dürfen.

Die Atmosphäre am Gate ist ruhig und diszipliniert, das Einsteigen stressfrei, man wird in Gruppen aufgerufen. Die Leute haben aber nicht so viel Handgepäck dabei wie bei den inneneuropäischen Flügen und so fällt das Hauen und Stechen um die Plätze in den Gepäckfächern weg.

Der Airbus ist in der Economy-Class de facto auch nicht größer als eine alte 747, hat 10 Sitze in einer Reihe, alle schmäler als meine Schultern. Das Raumgefühl wäre ansonsten ja ganz gut, aber das, worauf es ankommt, kann der A 380 um nichts besser.

Auf der anderen Seite sind die Flugpreise in den letzten zwanzig Jahren auch deutlich gesunken, unser Flug kostet z.B. 900 Euro.

Der Flieger ist tatsächlich nicht voll, mein Nebensitz bleibt frei und ich bin zufrieden. Die Crew ist bunt gemischt, wir haben einen österreichischen Pilot, einen russischen Co-Pilot, einen serbischen Chef de Cabin und auch der Rest kommt aus aller Herren und Damen Länder. Die Crew ist ausgesprochen freundlich.

Auch die Passagiere sind bunt gemischt, es gibt Asiaten mit Chirurgen-Mundschutz, Wiener Proleten mit spontaner Tomatensaftleidenschaft und nachdem jemand irgendwo vor mir Sauvignon Blanc gewählt hat, tun es die andere Gäste ebenso. Beim Essen hat man die übliche Auswahl zwischen Chicken und Beef und die Nachspeise stammt aus UK.

Was sich im Vergleich mit einer Boeing 747 von vor 40 Jahren massiv geändert hat, ist das Medienprogramm. Ich erinnere mich noch an die Leinwände, die heruntergelassen wurden und manchmal gestreikt haben. Die Bildqualität war erbärmlich und die Kopfhörer waren nicht anderes als Plastik-Stethoskope, die den Ton aus einem kleinen Lautsprecher in der Armlehne bekommen haben. Es gab einen Film und wer den nicht sehen oder gar schlafen wollte, hatte ein Problem.

Der A 380 hat in jeder Lehne einen ausreichend großen Bildschirm und es gibt mehrere hundert Filme zur Auswahl – amerikanische, europäische, indische, chinesische, arabische und noch viele andere. Man kann die Sprache wählen und den Film jederzeit pausieren, vor- oder zurückspulen. Das ist wirklich bequem und ich sehe mir den Han Solo Film an, den ich übrigens durchaus gelungen finde. Vor allem hilft er mir die Zeit zu vertreiben, denn der Flug dauert fünf Stunden (mit Rückenwind, 5:40 ohne).

Es gibt eine 220-V-Dose um Computer zu betreiben und einen USB-Anschluss, um etwa das Handy aufzuladen. Und es gibt ausreichend WCs in diesem Flugzeug.

Dubai ist riesig, eigentlich gigantomanisch und ich finde die goldene Palme, die mir schon 2005 aufgefallen ist, wenngleich der Flughafen seitdem enorm gewachsen ist. Die Servicequalität ist mit europäischen Flughäfen nicht zu vergleichen. Meine Freunde hatten eine enorme Verspätung und wurden zu ihrer Überraschung am Ausstieg in Empfang genommen und mit einem eigenen Bus in großer Eile zum anderen Terminal zu ihrem Anschlussflug gebracht. Sogar das Gepäck konnte noch mitfliegen. Die Emirate geben da dem Rest der Welt die Schlagzahl vor.

Bild 1: Die goldene Palme

Meine Busfahrt ist irgendwie entrisch, sie führt durch endlose unterirdische Gänge, die Fliesen an der Wand haben und mich erinnert alles irgendwie an Blade Runner, mit einem Hauch von Yellow Submarine.

Weniger gut gefällt mir die Aircondition-Geiselhaft, der man auch hier oder gerade hier nicht entkommt. Mir ist sowohl im Flugzeug als auch am Flughafen immer kalt. Genauso kalt lassen mich auch die Duty-Free-Shops, die auf der ganzen Welt inzwischen gleich aussehen und das Gleiche anbieten, nur der Ramsch unterscheidet sich. Alkohol, Tschik, Parfum und Schmuck – das ist es scheinbar, was die Leute wollen und hier auch bekommen. Und es gibt den Sportwagen, der am Flughafen verlost wird. Früher war das ein Ferrari, heute ist es ein McLaren. Ich spiele nicht mit.

Dafür habe ich wieder 3,5 Stunden Wartezeit, die ich auf einer Bank in einer Alle von Plastikpalmen verbringe. Sehr skurril finde ich, dass alle paar Minuten jemand vorbei geht und auf den Stamm klopft. So wollen die Leute feststellen, ob die Palme wirklich aus Plastik ist.

Bild 2: Plastikpalmen

Irgendwann ist die elende Warterei vorbei und das Boarding verläuft ebenso diszipliniert wie das in Wien. Wir fliegen mit einer Boeing 777, die sich innen als fast exakte Kopie der Airbus herausstellt. Dass die Sitze auch hier um keinen Zentimeter breiter sind, darf noch am Rande erwähnt werden. Der Flug ist diesmal etwas kürzer, dafür reissen wir eine knappe Stunde Verspätung auf, was für mich besonders bitter ist, weil ich das erstens hasse, zweitens vor zwei Tagen gleich zweimal erleben durfte und drittens die Knechterei auf einem Mittelsitz noch länger andauert.

Bild 3: Die Holzklasse in der 777 – oder war es der 380?

Dafür schalten sie ständig zwischen Kühlung und Heizung hin und her. Nach dem Start um 03:30 Uhr wird ein Frühstück serviert, es gibt Chicken oder Beef zur Auswahl und ich esse noch etwas, da an Schlafen sowieso nicht zu denken ist. Das wird allein schon durch die Vielzahl an Bildschirmen rundherum verhindert, mehr noch durch die Sitzposition. Ich habe genügend Zeit um die langsamste Stewardess aller Zeiten zu bewundern, ihre KollegInnen sind etwa doppelt so schnell bei der Essens- und Getränkeausgabe.

Die Einreise auf die Malediven ist einfach – ein Formular ausfüllen, das niemand interessiert, die Passkontrolle geht flink, ganz im Gegensatz zur Warterei auf das Gepäck. Bevor ich jedoch als einer der letzten verbleibenden Passagiere am Förderband die Krise bekomme, taucht mein Tauchtrolley auf und ich marschiere hinaus in die Hitze. Dort empfängt mich ein netter Mann, der aus irgend einem Grund geahnt hat, dass ich der Mr. Schwarz bin, auf den er wartet. Später erfahre ich, dass die Jungs tatsächlich eine recht hohe Trefferquote haben.

Ich bekomme eine Plastik-Wasserflasche in die Hand gedrückt und werde gebeten, noch etwas zu warten, andere Gäste werden noch erwartet, dann geht es mit dem Speedboot auf die Insel.

Ich bin gespannt, ob es sich tatsächlich um ein Speedboot handelt, es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein solches dann als alter Fischkutter mit einem 10 PS Dieselmotor herausstellt.

Diesmal ist es aber anders, bei den Speedbooten handelt es sich um Plastikboote, die ca. 15 Gäste fassen. Jede(r) bekommt eine Art Schwimmweste, das Gepäck verstauen diensthafte Geister. Hinten haben sie zwei oder drei Außenbordmotore mit je 200 bis 300 PS. Werner hat unsere Insel so ausgewählt, dass der Transfer nicht allzu lange dauert, denn die Inseln sehen mehr oder weniger alle gleich aus und so ist es egal, wo man landet.

Wir fahren aus dem Hafen hinaus und das Boot reißt auf einmal wirklich gut an. Mit ca. 55 km/h fahren wir gute zwanzig Minuten, dann sind wir auf Hudhuran Fushi, einer kleinen Insel im Nordmale-Atoll.

Am Empfang nette Leute, ich bekomme sofort ein gekühltes, feuchtes Handtuch und einen warmen Händedruck von Werner, der zum Pier gekommen ist, um mich zu empfangen.

Billig sind diese Ressorts nicht, unseres kostet ca. 400,- pro Nacht im Doppelzimmer, Transfer und Vollpension inklusive. Selbst die meisten Getränke sind inklusive, Bier und der Hauswein auch, die guten Cocktails kosten allerdings extra.

Ich habe aber ohnehin nicht vor mich dem Alkohol hinzugeben und außerdem haben wir nur einen Tag mehr, dann geht es auf das Schiff.

Das Zimmer ist nett, das Bad groß und in der Dusche gibt es einen der gerade modernen Regenwaldduschköpfe.

Womit wir schon beim Thema Umwelt wären. Die Malediven bestehen aus mehreren großen Atollen, diese wiederum aus einer Unzahl Inseln – über 1.000 sind es, davon 200 bewohnt.

Es gibt eine Hauptinsel mit der Hauptstadt Male und daneben einen Flughafeninsel mit dem kleinen, aber gut besuchten Airport samt Domestical Bereich, von dem aus die Wasserflugzeuge starten.

In der Hauptstadt leben ca. 200.000 Menschen auf engstem Raum, daher schüttet man auf wo möglich. Derzeit entsteht sogar eine neue Insel und neben Male wird ein Haufen Hochhäuser gebaut.

Am nächsten Bild sieht man die Hauptinsel mit dem Hochhaus. Mehrere andere Hochhäuser sind in Bau:

Bild 4: Male

Auf den kleineren Inseln verstreut auf die Atolle finden sich die Touristen-Ressorts. Die anderen bewohnten Inseln gehören den Einheimischen, die dort seit langen Zeiten vom Fischfang und den Kokosnüssen leben. Sonst gibt es nicht viel, da es sich um Korallen-Atolle handelt und nicht um Bergspitzen.

Auf den meisten Inseln gibt es kein Wasser, daher muss dieses aus Meerwasser erzeugt werden. Die Maschinen dazu sind meist in der Mitte der Inseln gut versteckt und sie werden mit Diesel betrieben, ebenso wie die Generatoren, die den Strom erzeugen.

Auf den Inseln wird aber nicht nur konsumiert, sondern auch produziert, nämlich Abfall. Dieser kann nicht auf den kleinen Inseln bleiben und wird gesammelt auf eine eigene Müllinsel gebracht, die aber bereits am Rande ihrer Kapazität angelangt ist.

Es werden ständig neue Ressorts gebaut, auch auf die winzigsten Inseln. Die höchste natürliche Erhebung der Malediven ist 1,5 Meter hoch. Was das bedeutet, beschreibe ich später noch.

In unserem Zimmer läuft die Klimaanlage. Werner und ich einigen uns darauf, sie nur unter Tags laufen zu lassen und vor dem Schlafengehen abzudrehen. Ansonsten könnten wir das Tauchen vergessen.

Die meisten Menschen kommen übrigens nicht zum Tauchen, was man am Gepäck sehen kann, das aus den Flugzeugen ausgeladen wird. Sehr beliebt sind Hochzeitsreisen, es gibt dafür eigene Honeymoon-Inseln (neben unserer Insel ist so eine). Die meisten Menschen machen einfach Urlaub mit türkisblauem Meer, weißem Sandstrand und Palmen.

Letztere werden extra gepflanzt, da sie vor allem auf den kleinen Inseln, die noch für neue Ressorts zur Verfügung stehen, nicht wachsen.

Bild 5: Gehweg in unserem Ressort.

Unsere Insel ist sehr grün und nett anzusehen. Ich marschiere mit Werner zum Strand, wo sich schon Ulli, Andrea, Roswitha und Hannes einem guten Drink unter Palmen hingeben.

Wir befinden uns an der Innenseite der Lagune, das Wasser ist blau, der Himmel auch und einige Gäste ebenfalls – die Gratis-Drinks tun ihre Wirkung hier schon am Vormittag.

Man plätschert im seichten Wasser, Pärchen schaukeln auf einer Schaukel, überall wird eifrig der Selfie-Stick benützt und das Ergebnis sofort ins Internet gepostet. Es müssen mehrere Millionen Bilder sein, die auf den Malediven jeden Tag gemacht und dann gepostet werden. Das Gratis-Wifi funktioniert aber nur selten im Zimmer, sondern in den öffentlichen Bereichen wie am Strand, bei der Bar und im Restaurant. Vielleicht wäre es umgekehrt sinnvoller.

Ein Gast hat sogar eine Drohne mit und lässt sie voller Stolz über seiner Frau fliegen.

Bild 6: Strand

Irgendetwas wirkt seltsam an dieser pittoresken Szenerie und ich beschließe, das genauer zu eruieren.

Ein wenig hinter unserem Strand geht ein langer Steg ins Meer hinaus und dahinter befinden sich Hütten, die auf Pfählen gebaut sind. Das ist typisch für die Malediven und nahezu jedes Ressort hat solche Hütten. Sie sind teurer als Hütten am Strand, die wiederum teurer sind als Hütten in der zweiten Reihe. Damit die billigen Gäste nicht auf die Idee kommen die teuren Gäste zu stören, gibt es eine Wache am Anfang des Stegs. Um da durch zu dürfen, braucht man ein Armband mit einer speziellen Farbe. Die meisten Gäste gehen aber nicht über den Steg, sondern werden mit elektrisch betriebenen Golfwagerln gefahren.

Bild 7: Luxushäuser auf Stelzen

Wir gehören zu den ganz billigen Gästen und haben eine Hütte in der zweiten Reihe, was aber auch ganz nett ist und insofern egal, als wir uns dort sowieso nur zum Schlafen aufhalten.

Man kann auf der ganzen Insel barfuß gehen, was meine vom langen Winter nicht gerade abgehärteten Füße aber nicht so toll finden. Die Insel selbst ist nicht groß und man kann sie in ca. 45 Minuten umrunden, allerdings nicht ganz, weil der Strand an der Atoll-Außenseite an einigen Teilen nicht begehbar ist (Quartiere des Personals, Generator etc.) und man nach innen ausweichen muss.

Dort gibt es eine Steinbarriere, die zum Schutz der Insel aufgebaut wurde und an der sich die höheren Wellen brechen. Hier ist auch kein Sandstrand und die Bar dort sowie die Hütten erscheinen eher verwaist, obwohl wir uns in der Hochsaison befinden.

Bild 8: Nordostseite mit Barriere und Mauer – und Wellen

Die Angestellten auf der Insel kommen vor allem aus Sri Lanka, Indien und natürlich von den Malediven. Sie sind extrem freundlich, grüßen ständig und kehren die Gehwege. Alles ist sehr gut organisiert und wirkt professionell. Schließlich befinden wir uns im Paradies oder zumindest an einem Ort, der so aussehen möchte.

Warum sind die Menschen so fasziniert von diesem Ort?

Wahrscheinlich ist es nicht speziell dieser Ort, sondern die Kombination verschiedener Anreize, die dazu führt, dass Menschen aus der ganzen Welt auf die Malediven fliegen.

Wenn wir uns die soziologischen Analysen ansehen, dann finden wir in fast allen Kulturen dieser Welt eine Art Ur-Geschichte eines Paradieses. Es sieht allerdings anders aus als die Malediven. In diesen Geschichten finden wir stets grüne, sanfte Hügel mit kleinen Bächen und Flüssen und Wäldern. Die stets fast gleich beschriebene Landschaft gibt es auch wirklich, sie befindet sich in Ostafrika, genauer gesagt in der Savanne Kenias und Tansanias. Das ist kein Zufall, denn hier ist die Menschheit entstanden, an der Grenze zwischen Urwald und Graslandschaft. Hier sind unsere Vorfahren von den Bäumen gestiegen und haben sich aufgerichtet. Dadurch ist die Wirbelsäule unter den Kopf gewandert (bei allen Primaten geht sie von hinten in den Kopf hinein) und somit wurde der Mund- und Kehlenbereich frei für die Entwicklung von Sprache. Die frei gewordenen Hände entwickelten sich zu geschickten Greifwerkzeugen, es entstand der „Homo Habilis“, der „geschickte Mensch“. Affen besitzen keine Feinmotorik.

Es ist kein Wunder, wenn die Gegend, in der die Menschen den Großteil ihrer Entwicklungsgeschichte verbracht haben, uns bis heute paradiesisch erscheint. Dort ist es immer warm, rund um´s Jahr wächst alles und die klimatischen Bedingungen sind moderat. Diese Art von Landschaft beruhigt und und wenn man Menschen das erste Mal in ihrem Leben dorthin bringt, berichten einige von ihnen, dass sie das Gefühl haben, schon einmal da gewesen zu sein – auch wenn ganz klar ist, dass das nicht stimmt.

Vielleicht gibt es tief in uns eine Art Ur-Gedächtnis, wer weiß das schon?

Auf jeden Fall wissen es Marketing-Experten und so finden sich in Werbeprospekten extrem viele Abbildungen mit Wasser, und zwar mit „ungefährlichem“ Wasser. Flüsse und Seen in Ostafrika gehören nicht dazu, die können lebensgefährlich sein, weil man die darin lebenden Krokodile nicht bzw. zu spät sieht. Klares Wasser bedeutet Sicherheit, vor allem, wenn es in seiner Gesamtheit überblickbar ist. Das ist möglicherweise einer der Reize an Swimmingpools. Wir konnten das auf der Insel gut beobachten, wo nicht nur die Menschen die Nähe des Pools suchen, sondern auch die Libellen. Sie wissen, dass da keine Fische drin schwimmen.

Hellblaues, klares Wasser ist attraktiv, denn es symbolisiert seichtes Terrain, wo man nicht untergehen, dafür aber gut fischen und baden kann.

Bild 9: Eine typische Insel auf den Malediven

So sieht quasi das „natürliche“ Paradies aus. Die tropischen Küsten wurden erst später besiedelt, wenngleich es auch hier Theorien gibt, dass die Menschen immer am Wasser gelebt und sich bei Gefahr auch dorthin geflüchtet haben. Das kann wiederum für Seen, Flüsse und das Meer zutreffen. Die ostafrikanische Küste sieht übrigens ähnlich aus wie die Malediven: Palmen, weißer Sandstrand, türkisblaues Meer (beide liegen am indischen Ozean).

Ich glaube aber, dass die heutige Vorstellung erst viel später entstanden ist, mit den spanischen und portugiesischen Eroberern und Weltumseglern, mit den Bildern von Paul Gauguin und den ersten romantischen Vorstellungen von einem immer einfachen und glücklichen Leben auf einer tropischen Insel.

Wenn man dort Frauen findet und kein Hungerproblem hat, lässt es sich schon gut leben. Wikipedia: „In Gauguins Vorstellung war Tahiti ein exotisches Paradies, wo er, ohne arbeiten zu müssen, ein ursprüngliches, glückliches und annähernd kostenfreies Leben würde führen können. Die „glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als seine Süße. Für sie heißt Leben Singen und Lieben“, schrieb er Ende 1890 dem dänischen Maler Jens-Ferdinand Willumsen.“

De facto erlebte Gauguin jedoch die romantikfreie Kolonialwelt mit all ihren schlimmen Seiten. Er starb arm und krank und hatte jede Illusion vom Paradies verloren. Ich empfehle dazu seine Geschichte auf Wikipedia zu lesen.

Uns ist nur der romantische Teil überliefert und hat in unsere moderne Konsumgesellschaft Einzug gehalten. Wer es sich leisten kann, poliert seinen gesellschaftlichen Status auf und fliegt auf eine tropische Insel, um dort umsorgter Reicher zu sein. Es ist aber ein künstliches Paradies, für das die Umwelt (und damit auch wir) einen hohen Preis zahlen muss.

Dazu ein Beispiel:

Bild 10: Plastik-Wasserbecher mit einem Schluck

Das erste ist der Becher mit Wasser, den ich bei jedem Essen im Flugzeug automatisch mit dazu bekomme. Ich erhalte von der Stewardess gleichzeitig auch noch Wasser in einem Plastikbecher, der auch nach wenigen Sekunden Gebrauch entsorgt wird. Aber der kleine Becher ist der pure Wahnsinn. Er enthält vielleicht ein achtel Liter Wasser und ist mit einer Alufolie verschlossen. Der Herstellungsaufwand an Ressourcen und Energie ist enorm, und das alles für einen kleinen Schluck Wasser, den ich überhaupt nicht brauche. Es gibt im Flugzeug einen Wasserspender, zu dem man zu jeder Zeit (wenn das Anschnallzeichen nicht leuchtet) hingehen und sich einen Pappbecher Wasser nehmen kann. Das ist ebenfalls nicht gerade umweltfreundlich, denn auch der Pappbecher ist umwelttechnisch ein Irrsinn, doch der Alu-Plastikbecher ist der Gipfel. Daran kann man erkennen, wie unglaublich egal jeder Umweltschutzgedanke den Fluglinien ist. Weniger geht quasi nicht mehr.

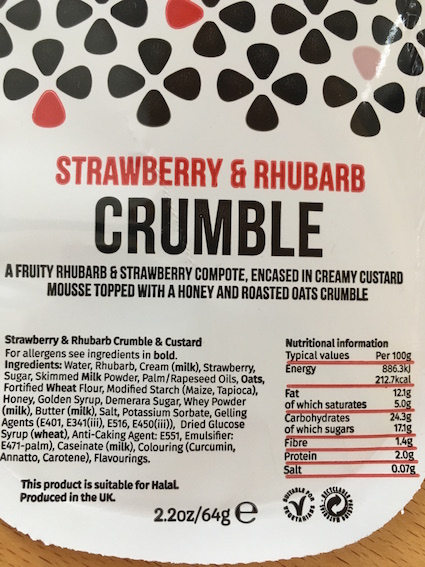

Das zweite Beispiel ist die Nachspeise. Dass mir das nicht besonders geschmeckt hat, ist die eine Sache. Das muss es nicht, anderen Fluggästen schmeckt es vielleicht hervorragend. Aber als ich mir nachher angesehen habe, was da alles drin ist, verging mir endgültig der Appetit auf die pure Chemie.

Bild 11: Jessas, so viele Inhaltsstoffe!

Muss das wirklich so sein? Lässt sich Essen im Flugzeug nur so und nicht anders herstellen und transportieren? Ich kann das einfach nicht glauben. Es zeigt jedenfalls die Künstlichkeit der von uns aufgebauten Freizeitwelt.

Bleiben wir noch ein wenig bei der Analyse des Paradieses moderner Ausprägung: Palmen haben ihren eigenen Reiz, wo ich nicht nicht ganz dahinter gekommen bin, worin er besteht. Vielleicht gehören sie einfach dazu, ausgelöst durch die romantische Geschichte von Robinson Crusoe und die entsprechenden Verfilmungen, die in den 1950er und 1960er Jahren die Sehnsucht nach einer einsamen Insel erst so richtig angeheizt haben. Wenn du es an einem nebligen, kalten Wintertag ununterbrochen nur mit Arschlöchern zu tun hast, kann so eine Sehnsucht schon aufkommen.

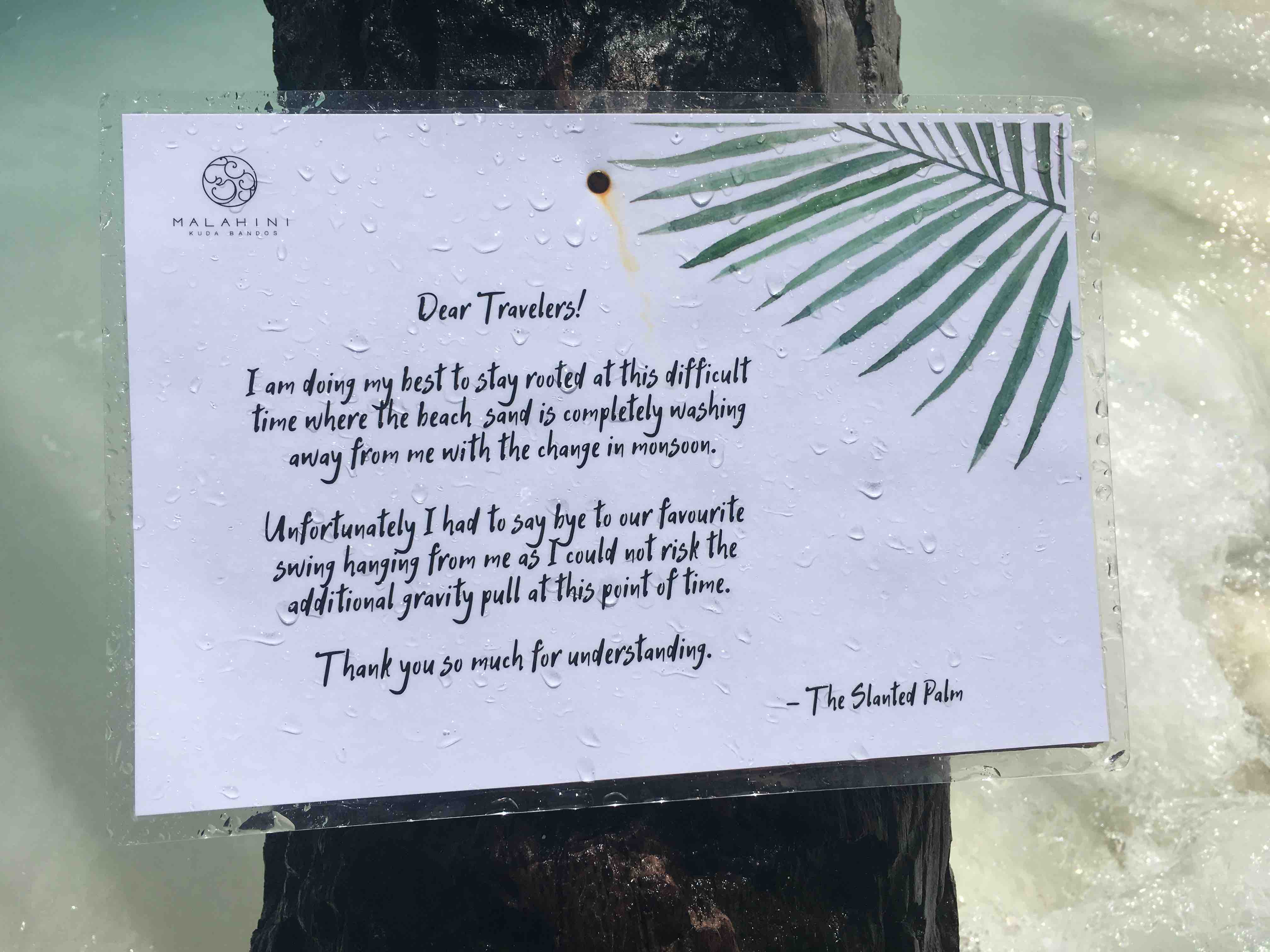

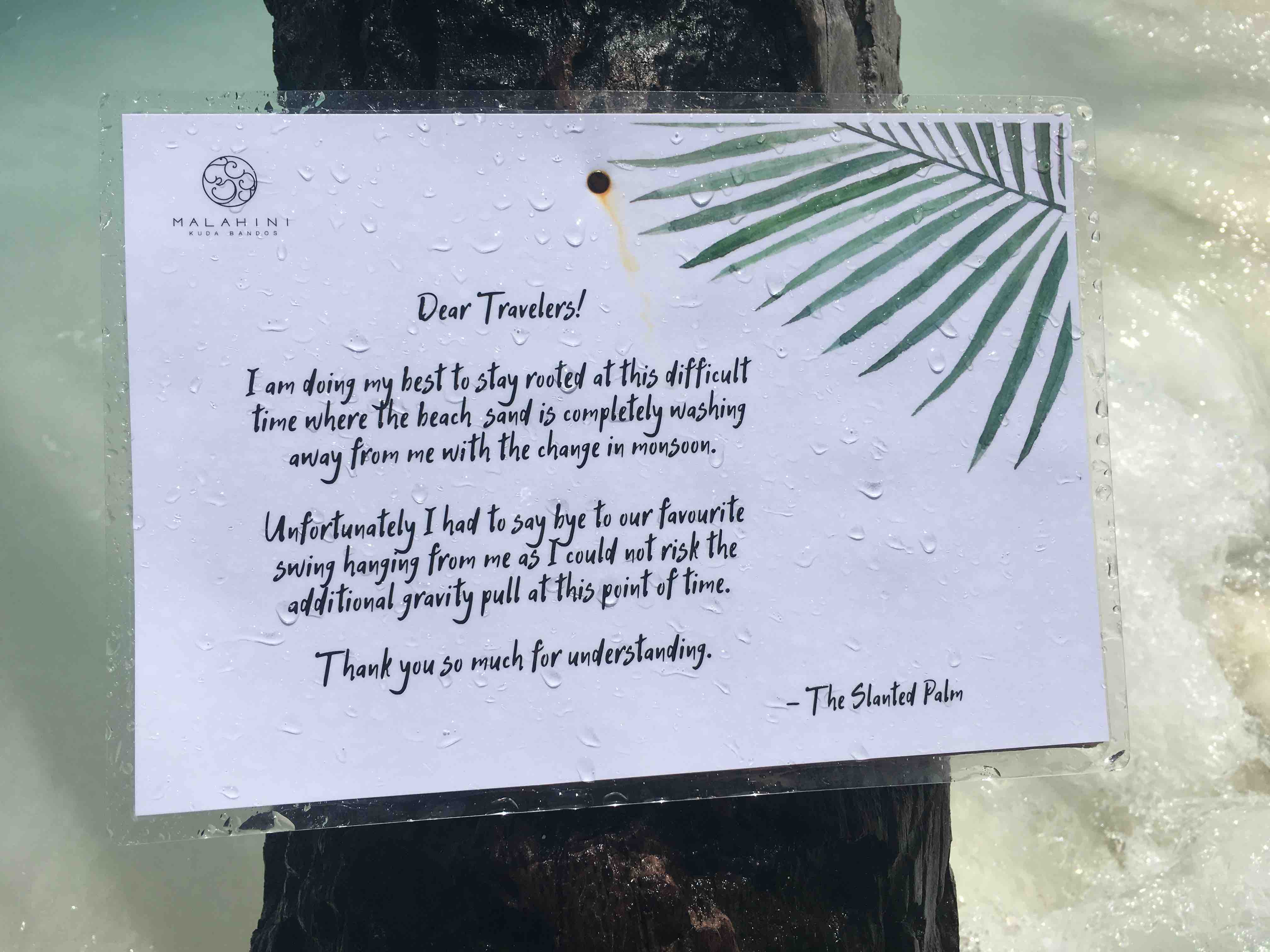

Schiefe Palmen haben noch ein bisschen mehr Reiz, weil sich auch unsportliche Naturen hinaufwuchten können. Leider gibt es diese Palmen immer seltener und so entstand auch folgendes Hinweisschild:

Bild 12: Eine Palme in Not

Palmen spenden Kokosnüsse. Die gibt es dort an der Bar auch zu kaufen (kostet extra), sie werden mit Alkohol-Cocktails gefüllt und bekommen einen Strohhalm und eine bunte Plastik-Verzierung. Das verstärkt das Paradiesgefühl und füttert die Klischee-Bilder, die in uns den Drang auslösen, sie Wirklichkeit werden zu lassen.

In einem Ressort funktioniert das einigermaßen gut und so schlürfen tausende Touristen und Touristinnen täglich ihr alkoholisches Zuckerwasser aus einer Kokosnuss.

Die Bilder aus den Robinson-Filmen haben sich tief in unser gesellschaftliches Herz eingegraben. Dort waren die Kokosnüsse Spender von Nahrung und Wasser, also für das Überleben notwendig. In einigen Gegenden dieser Welt sind sie das bis heute – wer 2-3 Kokospalmen besitzt, kann von dem, was sie spenden, überleben.

Am folgenden Bild genießt meine Partie die Abendsonne am Strand an der Bar – allerdings ohne Kokosnüsse, dafür mit Bier.

Bild 13: Sundowner

Was jetzt noch fehlt, ist der weiße Sandstrand. Dieser ist auf den Malediven zwar nicht ganz weiß, aber fast. Für die Bilder kann er im Photoshop reinweiß gemacht werden, damit der Werbeprospekt auch entsprechend toll aussieht. Ich habe bis heute nicht verstanden, was an feinem Sand so toll ist, aber viele Menschen lieben ihn. Er bleibt überall hängen, klebt am Körper und man muss ständig alles ausbeuteln und ausschütteln. Darin gehen ist ganz nett, zugegeben, und aussehen tut er auch gut.

Bild 14: Sand – hier sieht man gut, wie er weggespült wird.

Leider besteht er heute – auch auf den Malediven – zu einem gewissen Teil aus Plastik, Mikroplastik um genau zu sein. Hier wird der Anteil noch nicht sehr hoch sein, woanders auf dieser Welt ist er es aber schon. Und das Plastik kommt auch von den Malediven bzw. gerät dort in´s Meer, vor allem durch die Millionen Plastikflaschen, die hier verteilt werden. An jeder Ecke bekommt man eine, die wenig später im Müll landet. Die Angestellten verbringen einen guten Teil ihrer Zeit damit das Plastik von den Stränden zu entfernen, damit es die Touristen nicht sehen.

Es ist aber da und wird immer mehr. Jeden Tag kommen ein paar Milliarden Flaschen weltweit dazu. Der geringste Teil wird gesammelt und wiederverwertet, ein erschreckend hoher Teil landet im Meer, wo er zu Mikroplastik wird.

Bei einem unserer Tauchgänge haben wir einen Grauen Riffhai gesehen, der eine große Plastikschlinge um seinen Körper hat. Wenn er weiter wächst, wird sie ihn umbringen.

Die Touristen am Strand kümmert das nicht, wenn sie beim Ober die nächste kühle Wasserflasche bestellen. Lediglich auf unserem Schiff wurde das Problem bereits erkannt. Dort bekommt jeder Taucher zu Beginn der Reise eine Alu-Flasche, die er bei einem von mehreren Wasserspendern jederzeit auffüllen kann. Das Cola wird zwar immer noch in der Plastikflasche serviert, aber das in Unmengen getrunkene Wasser funktioniert ohne Plastikflaschen oder -becher.

Bild 15: Meine Partie – Andrea fehlt auf diesem Bild – dafür sind die Wasserflaschen gut zu erkennen.

All das erinnert mich an die Piefke-Saga Teil 4 – als die deutschen Touristen auf einer Almwiese das Gras anheben und darunter eine Müllhalde entdecken.

Im Paradies gibt es genug zu essen und zwar nur vom Feinsten. Auch das wird weitgehend erfüllt, es gibt drei Mal am Tag üppiges Buffet und von allem reichlich. Dass dabei enorme Mengen an Essen weggeworfen werden, geschieht erstens nicht vor den Augen der Touristen und ist denen wahrscheinlich auch egal. Im Paradies gibt es kein schlechtes Gewissen, denn es ist ja das Paradies und außerdem ist man im Urlaub.

Manche zelebrieren den Überfluss noch zusätzlich damit, dass sie sich Unmengen auf den Teller häufen und dann die Hälfte stehen lassen. Das geschah an den Tagen, die wir dort waren, jedoch sehr selten.

Bild 16: Nur ein kleiner Teil der stets üppigen Buffets

Wer Lust hat, kann sich auch die Hucke volllaufen lassen, das Bier ist schließlich im Preis mit inbegriffen, wenn auch nur bis 23 Uhr. Als ich schwanke zwischen einem Cocktail mit und einem ohne Alkohol, meint der Kellner: „Nehmen sie einen mit, Sie sind schließlich im Urlaub.“

Im Urlaub sein heißt auch tun und lassen, was man will. Neben uns liegt ein Asiate in der Hängematte und schaut sich Videos auf seinem Handy an. Das alles mit voller Lautstärke und er bemerkt gar nicht, wie sehr er uns damit stört. Auf meine Bitte hin macht er wenigstens den Ton leiser.

Manchmal fühle ich mich wie im Disney-Land, die Szenerie erscheint unwirklich. Direkt vor unseren Augen schwimmen zwei kleine Schwarzspitzen-Riffhaie durch das seichte Wasser. Eine Gruppe Chinesinnen entdeckt sie und weiß nicht, ob sie sich fürchten soll oder den Haien nachlaufen.

Es gibt aber auch positive Aspekte. Die Ressort-Betreiber kümmern sich um die Pflanzen auf der Insel. Diese werden gegossen und gepflegt, es wirkt alles wie in einem schönen Garten (Eden). Der Zimmerservice fährt mit Christiania-Lastenfahrrädern von Bungalow zu Bungalow, das ist umweltschonend, kostengünstig und smart.

Bild 17: Ein Lastenrad zum Putzen

Nach nur einem Tag (die anderen hatten zwei Tage mehr) müssen wir uns von dieser netten Insel verabschieden und werden mit dem Speedboot zum Flughafen zurück gebracht. Nach einer erträglichen Wartezeit kommt das Dhoni, um uns abzuholen und zum Schiff zu bringen, das etwas außerhalb auf uns wartet.

Es handelt sich um die „Emperor Serenity“, das größte Schiff der Emperor-Flotte (https://www.emperormaldives.com/emperor-serenity.php) und wird uns eine ganze Woche lang von Atoll zu Atoll führen.

Es ist 40 Meter lang und 13 Meter breit und das größte Tauchschiff, auf dem ich je war. 13 Kabinen für insgesamt 26 Tauchgäste und 17 Mann Crew (inklusive dem Begleitschiff, dem „Dhoni“, mit dem getaucht wird).

Bild 1: Unser Schiff

Das Schiff ist ziemlich neu und sehr gut in Schuss. Es bietet eigentlich allen Luxus, den ich mir für so eine Tour vorstellen kann. Das versprochene „SPA“ ist allerdings eine kleine Kabine am Oberdeck, in der man sich massieren lassen kann. (Leider musste ich diese Dienste in Anspruch nehmen, mehr dazu weiter unten.)

Die Kabinen sind eigentlich Zimmer und das Bad ist größer als meines zuhause. Es gibt auch hier die Regenwald-Dusche mit tatsächlich sehr ordentlichem Wasserstrahl und wenn man die Aircondition abdreht, ist es gut auszuhalten. Nur das mit dem WC haben sie immer noch nicht geschafft, das ist wie am Roten Meer: Das Häuslpapier muss in eine Tonne, weil angeblich die Leitungen zu schmal sind, um es ins Klo zu werfen. Ich schätze, dass da was anderes dahinter steckt, weil Bootsbauer das nach 30 Jahren Erfahrung eigentlich schon wissen müssten.

Bild 18: Das Zimmer hat geschätzte 15 m2 oder mehr

Bild 19: Das Bad ist schwer zu fotografieren. Aber es war toll.

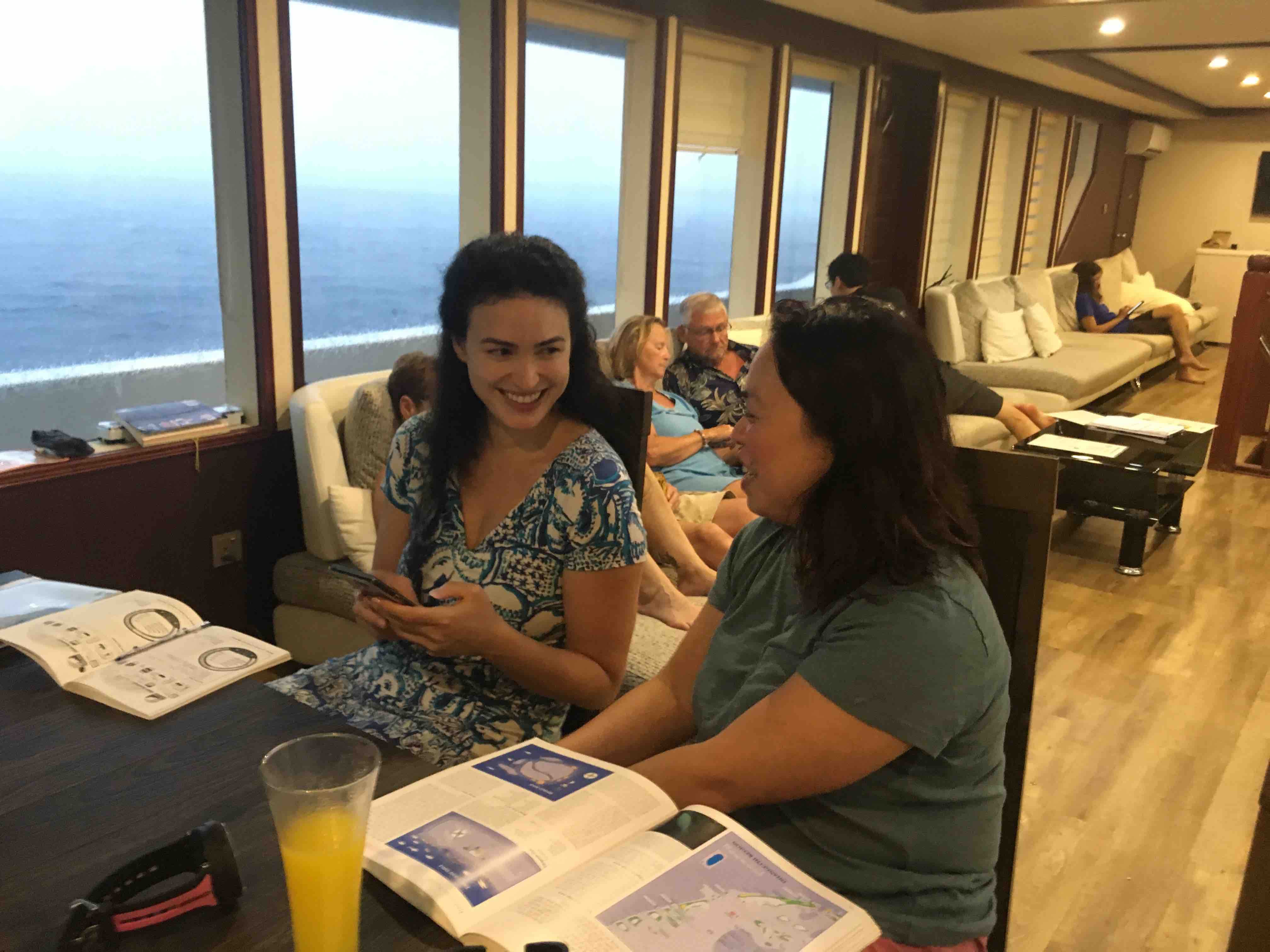

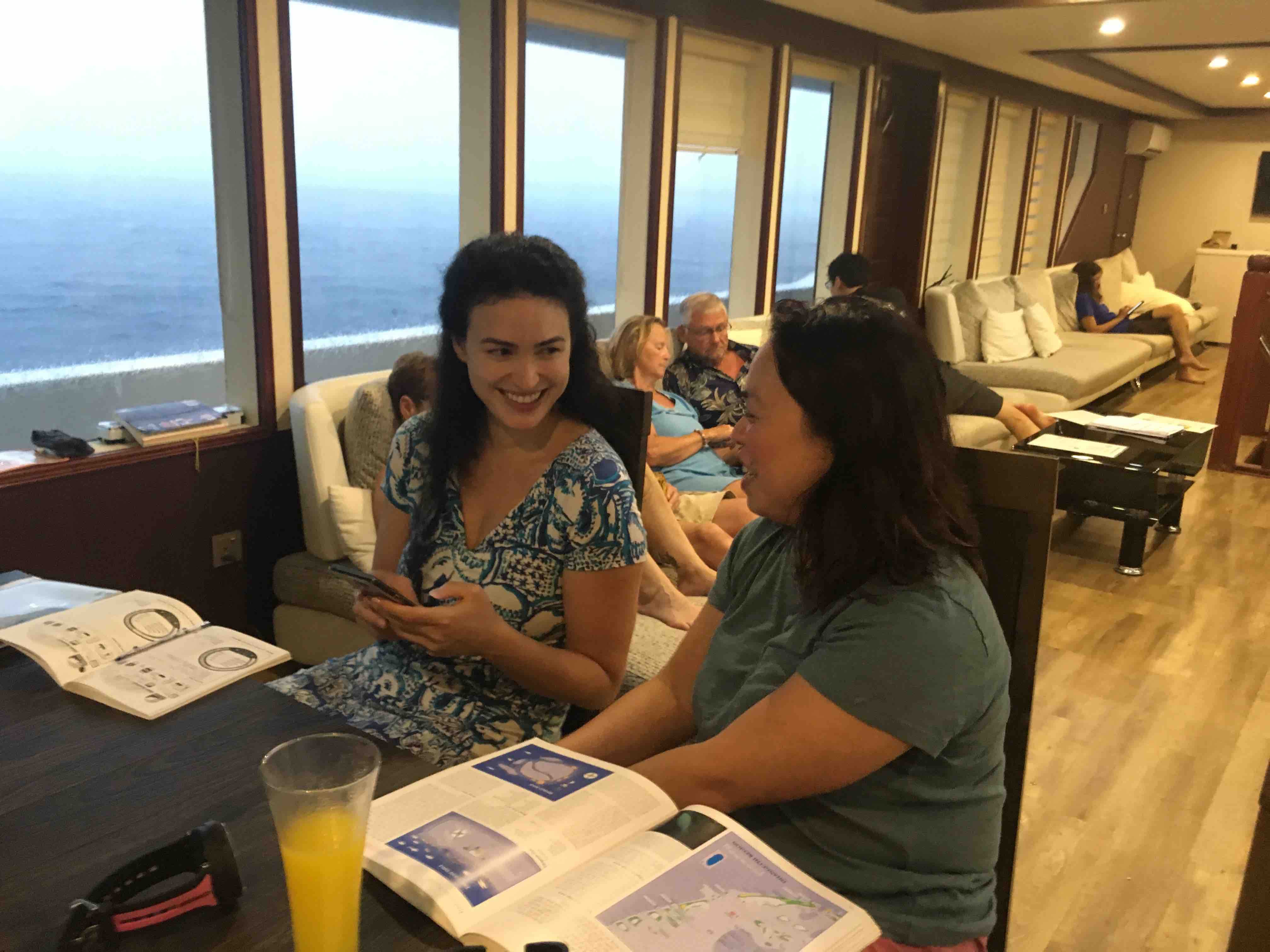

Der Speisesaal ist riesig und es gibt dort auch eine Menge Sofas, auf die man sich hinknotzen kann, um zu lesen, Logbuch zu schreiben oder sich zu unterhalten. Wobei letzteres nur sehr eingeschränkt möglich ist, weil die Sofas eher asozial angeordnet sind. Das ist aus meiner Sicht auch der einzige echte Schwachpunkt am Schiff: Es gibt keinen Bereich, wo man sich hinsetzen und gemütlich miteinander plaudern kann. Auf den ägyptischen Schiffen dient dazu das Oberdeck, wo mehrere Sitzgruppen einen Austausch ermöglichen. Hier habe ich nur kleine Ecken mit maximal 5 Personen und von denen gibt es nur zwei, eine am Hauptdeck und eine am Oberdeck.

Das hat auch dazu geführt, dass sich fixe Grüppchen gebildet haben, die aus den Essensgruppen bestanden, obwohl eigentlich alle einander kennenlernen wollten.

Bild 20: Vier große Tische für je sieben Personen, eine Bar, das Buffet, ein kleines Büro und noch einiges mehr

An Bord sind 6 ÖsterreicherInnen (also wir), ein deutsches Pärchen, Hans aus München, ein Schweizer Pärchen, zwei kanadische Ehepaare, ein brasilianisches Paar, ein englisches, drei Amerikanerinnen, zwei Koreanerinnen und ein Koreaner.

Dazu kommen noch Gabriel und Maria, zwei argentinische Tauchguides, die Italienerin Martina und Rauf von den Malediven. Alex von den Philippinen kümmert sich mit einem lokalen Kollegen um Essen und Bar, sie ist auch die Masseuse an Bord. Der Rest der Crew stammt von den Malediven.

Bild 21: Im Bild die kanadischen Pärchen und Andi, der Schweizer

Das einzige Problem im Speisesaal ist die Aircondition, die man dort nicht abdrehen kann. Das führt dazu, dass man ständig zwischen heiß und kalt wechselt und im Saal ein T-Shirt braucht, damit einem nicht kalt wird. Aus meiner Sicht vollkommen idiotisch.

Dafür ist es praktisch, dass man eine ganze Woche keine Schuhe braucht, die sind an Bord verboten.

Rauchen darf man nur am Oberdeck im Freien, was aber nur von wenigen in Anspruch genommen wird.

Es ist mehr oder weniger alles inklusive, nur Cocktails und das Bier sind extra zu bezahlen – 5 Doller für ein Seiterl, von 17 bis 19 Uhr ist Happy Hour. Der Wein ist gratis, aber aus meiner Sicht nicht wirklich trinkbar. Er wird aus Alu-Beuteln ausgeschenkt.

Das Tauchen läuft hier tw. anders ab als auf den Schiffen in Ägypten. Es gibt hier kein Tauchdeck, sondern das Dhoni, das vom ankernden Schiff zu den Tauchplätzen fährt. Es ist von der Größe mehr als ausreichend und bietet ein WC, zwei Duschen und auch sonst alles, was man braucht. Mit einem 250 PS 4-Zylinder Schiffsdiesel ist es ausreichend motorisiert, um hinter der Serenity herfahren zu können. Die hat auch nur einen Motor mit ca. 600 PS (in Ägypten haben die großen Schiffe zwei Motore und sind stärker), was aber völlig ausreicht.

Ein Nachteil beim Dhoni ist die Leiter, mit der man nach dem Tauchgang an Bord kommt. In Ägypten sind die Sprossen links und rechts offen, so dass man mit Flossen hinaufsteigen kann. Das ist vor allem bei hohem Seegang sehr praktisch. Hier muss man sich an einer Leine festhalten, die Flossen mühsam ausziehen und einem Matrosen hinaufreichen. Dann kann man erst über die Leiter hinauf. Das hat auch dazu geführt, dass ich (glücklicherweise erst beim letzten Tauchgang) eine Flossenschnalle verloren habe.

Bild 22: Am Bild das neueste Schiff der Emperor-Flotte, die „Explorer“ mit unserem Dhoni, das dort gerade auf Besuch war.

Ansonsten ist alles sehr gut durchorganisiert, nach jedem Tauchgang steht ein frisches Badetuch zur Verfügung sowie eine Flasche mit einer Essig-Wassermischung, die man sich in die Ohren sprühen kann – eine tolle Idee, die wirklich gut funktioniert und mehr oder weniger alle in Anspruch nehmen. Dazu gibt es eigene Tonnen für das Waschen von Kameras, Masken und Anzügen – wenngleich letztere unter der Woche eigentlich nicht gewaschen werden – der Abstand zwischen den Tauchgängen macht das eher sinnlos, trocknen tut das Zeug eh nicht. Das macht aber nix, denn es ist so warm, dass einem nicht wirklich kalt wird.

Unser „Tauchchef“ an Bord ist Gabriel.

Bild 23: Gabriel aus Argentinien. Er taucht manchmal mit Rebreather, dann wieder mit Nitrox und verwendet Freediving-Flossen.

Er redet laut und hat eine Art, die nicht bei allen gut ankommt. Als wir zu Beginn beim „Paperwork“ waren, ging er locker davon aus, dass wir alle Nitrox tauchen würden. Wir tauchen aber lieber mit Luft und sind auch nicht alle zertifiziert. Ich habe zwar das Zertifikat, aber keinen Nitrox-Computer und wollte auch gar nicht damit tauchen, so wie unsere ganze Gruppe. Das wurde von Gabriel recht harsch kommentiert, obwohl es ihm egal sein konnte, wir bekamen als Guide dann Martina zugewiesen, was sich als absoluter Glücksgriff herausgestellt hat.

Sie taucht entspannt, hat eine gute Übersicht und setzt sich am Abend noch gerne zu ihrer Gruppe, um ein Glaserl Wein oder Bier zu trinken.

Gabriel hat aber auch seine Vorteile: Die Routenwahl und die Wahl des jeweiligen Tauchzeitpunktes war so gut, dass wir bis auf eine Ausnahme nie mit anderen Schiffen tauchen mussten. Das war echt gut.

Da Werner hin und wieder in der Nacht den einen oder anderen Wald zu sägen pflegt, schläft er freiwillig auf dem Sonnendeck und hat sich vorsorglich einen Schlafsack mitgenommen. Er hat die frische Luft, ich die Ruhe. Nur in der einen Nacht als es vorher geregnet hat, schlief er auch im Zimmer, was völlig entspannt war.

Bild 24: Das Sonnendeck, das auch tw. Schatten bietet

Der erste Tauchgang steht an – ein Checkdive. Ich gehe mit 6 kg Blei runter und merke, das ist auf jeden Fall zu viel.

Bild 25: Meine Wenigkeit in voller Ausrüstung kurz vor einem Tauchgang

Letztlich konnte ich bis auf 3 kg reduzieren, der Salzgehalt im indischen Ozean dürfte nicht sehr hoch sein. Unten dann die Erkenntnis: Die Riffe sind tot. Manche sogar mausetot, zumindest was die Korallen betrifft. Im Laufe der letzten 20 Jahre sind insgesamt 4 El Ninjos über die Malediven gezogen und haben den Korallen den Rest gegeben. Sie haben keine Chance sich einem so schnellen Klimawandel anzupassen. Wer noch immer glaubt, dass wir nicht im Anthropozän sind, soll einmal auf den Malediven tauchen gehen. An dieser Stelle darf ich aber auch anmerken, dass die Tauchsportbegeisterten selbst mithelfen, die Korallen zu zerstören, und zwar nicht nur, wenn sie in Massen über die Riffe herfallen und immer wieder Stücke abbrechen, die Jahrzehnte brauchen würden, um zu regenerieren. Durch jeden Flug und jede Tour mit einem Schiff steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Wir zerstören, was wir eigentlich schützen wollen. Ich habe selbst noch keine Lösung für das Problem und ziehe insofern die Konsequenz, als ich die Flüge entsprechend reduzieren möchte und auch schon angefangen habe, das zu tun. Ich werde wahrscheinlich nie wieder auf den Malediven tauchen. Ich bin aber auch froh, mir diesen alten Traum erfüllt zu haben. Schon Mitte der 1990er Jahre wollte ich dorthin, hatte auch einmal die Gelegenheit, aber – so ich mich richtig erinnere – nicht das Geld dafür.

Bild 26: Orientalische Süßlippen

Zwischen den toten Korallenriffen schwimmen allerdings erstaunlich viele Fische. Man merkt hier die exponierte Lage der Malediven mitten im indischen Ozean, die Wasserverschmutzung ist nicht so groß wie im Roten Meer oder im Mittelmeer. Es gibt sogar Papageienfische, deren Nahrung ausschließlich aus Korallen besteht und die für einen guten Teil des schönen Sandes am Strand verantwortlich sind. (Den kacken sie hinten hinaus, das kann man bei jedem Tauchgang beobachten.)

Bild 27: Ein Papageifisch. Man sieht gut den harten Schnabel, mit dem er die Korallen zerbricht. Diese Fische haben nur eine Möglichkeit sich in der Nacht vor Fressfeinden zu schützen: Sie spinnen einen Schleim-Kokon rund um sich herum. Wenn man als Taucher in der Nacht einen dieser Fische anleuchtet, wacht er auf und schwimmt aus seinem Kokon heraus. Da er keinen zweiten mehr machen kann, ist das meist sein Todesurteil. Deswegen verwenden gute Taucher keine starken Lampen („Fischgriller“).

Trotzdem sieht es unter Wasser wie in einem Weltuntergangsfilm aus, zumindest was die ehemals vielfältigen und bunten Korallen betrifft. Da und dort kämpft noch die eine oder andere Koralle und man sieht, wie sich einige regenerieren – zumindest bis zum nächsten El Ninjo.

Bild 28: Auf dem Bild sehen wir eine kleine Koralle mit zwei Fischen. Ob sie je groß werden wird, entscheidet die Meereserwärmung.

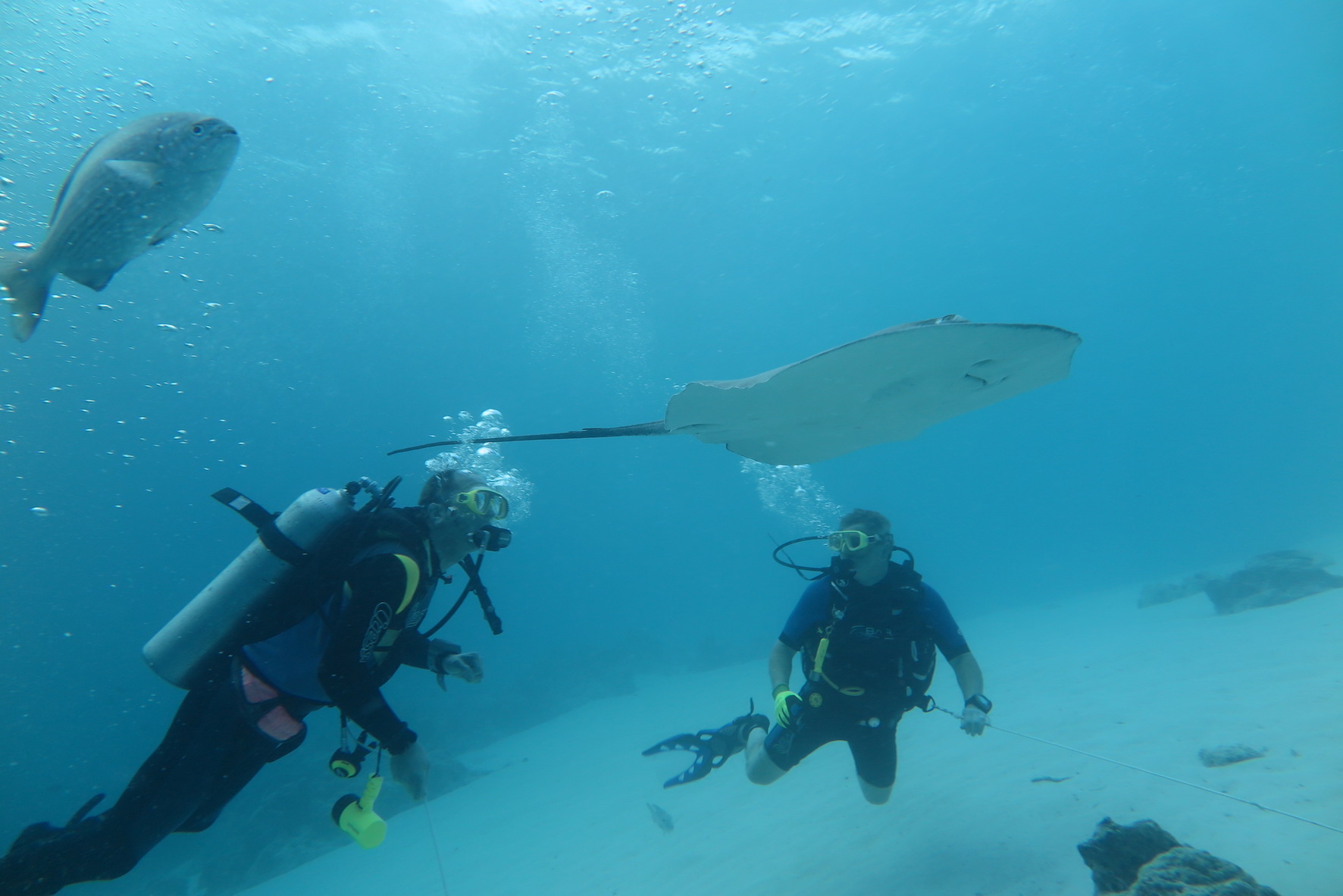

Wir sehen gleich beim ersten Tauchgang ein paar Mantas. Sie sind eines der drei Highlights dieser Tour („Best of Maledives“) und ich habe sie noch nie so nahe gesehen. Im Roten Meer sieht man sie nur in Ausnahmefällen, hier gibt es eine ganze Menge. Sie sind fast alle neugierig auf Taucher und schwimmen – je nach Charakter – näher oder weniger nahe heran. Einige baden sich in den Luftblasen der Taucher, andere schwimmen ganz knapp über ihre Köpfe oder schlagen den einen oder anderen Salto. Es sind die einzigen Fische, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Hunde oder Katzen können das übrigens nicht. Wenn dich so ein Manta mit seinen 3,5 Metern Spannweite ansieht, dann ist das ein toller Moment. Was denkt der gerade? Sie werden bis zu 20 Jahre alt und sind sehr freundliche Tiere.

Bild 29: Manta über unserm Münchner. Ihre Fleckenzeichnung am Bauch ist höchst individuell. Wenn man ihn fotografiert und zu einer speziellen Plattform einschickt, prüfen die, ob es ihn in der Datenbank schon gibt. Durch viele tausend TaucherInnen können sie eine recht vollständige Sammlung aller Manta-Rochen erstellen. Wenn er das erste Mal fotografiert wird, dann darfst du ihm einen Namen geben.

Das Tauchen auf den Malediven hat sich radikal geändert. Als ich seinerzeit davon träumte, waren es einfache Tauchgänge in flachem Wasser, bunte Korallenriffe mit vielen Fischen, quasi eine warme Badewanne voller üppigem Leben.

Das ist Vergangenheit. Heute tauchst du auf 25 bis 30 Meter mit langer Grundzeit, weil es weiter oben wenig bis nichts zu sehen gibt. Statt ruhigem Wasser in traumhaften Lagunen brauchst du einen Riffhaken wegen der starken Strömung, da du meist am Eingang eines Kanals zwischen zwei Riffen tauchst.

Bild 30: Wir hängen an einer Kante auf ca. 20 Meter Tiefe am Haken und warten, was da so vorbeischwimmt.

Bild 31: Manchmal hängt man am Riff und sieht auf einmal Haie wie sonstwo normale Fische.

Das sind schwierige Tauchgänge, denn du musst nahe am Guide bleiben, der die Strecke und den Platz gut kennt. Wer nur ein paar Meter zu weit oben, links oder unten taucht, den zieht die Strömung erbarmungslos weg. Sie ist so stark, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich stehe in einem Sturm, so zog das Wasser am Gesicht vorbei. Gegen so eine Strömung anzutauchen ist vollkommen sinnlos, du kommst keinen Meter weit.

Also: schnell hinunter, dann einen guten Platz für den Riffhaken suchen, Jacket aufblasen und die Kinovorführung genießen, die vor dir abläuft. Das ist teilweise wirklich beeindruckend: Nutzerstationen mit einem Dutzend Riff-Mantas oder ganzen Schwärmen von Haien – White-Tip, Grey Reef, leider kein Hammerhead, dafür jede Menge Tunas, Jackfish und andere Makrelen, Barrakudas, Napoleon-Lippfische, hie und da eine Schildkröte und noch vieles Mehr. Beeindruckend vor allem die riesige Menge an Riff-Fischen wie Drückern, Brassen, Lipp- und Pagageienfischen und noch sehr viele mehr. Obwohl die Riffe selbst in katastrophalem Zustand sind, ist die Anzahl der Fische immer noch sehr groß – wie auch immer das funktioniert. Du siehst auch bei den Korallen wie sie kämpfen, nachwachsen und dann doch wieder zugrunde gehen. Es sieht dort aus wie das Rote Meer in zwanzig Jahren – zumindest ist das zu befürchten.

Bild 32: Martina (rosa Flossen) hat dafür gesorgt, dass wir alle brav an unserem Haken hängen und hängt sich jetzt selbst ein. Die kaputten Korallen auf diesem Bild sind leider nicht von unseren Haken kaputt geworden, so sehen leider fast alle aus, und zwar überall.

Das Tauchen ist anstrengend, das merken wir vor allem beim Essen: dreimal am Tag futtern wir wirklich ordentlich, auch wegen des guten Geschmacks der frischen Speisen. Der Koch bemüht sich sehr um Abwechslung und das gelingt auch perfekt. Zum Frühstück gibt es Spiegelei, Omelett, Bohnen, Würstchen, Toastbrot, Marmeladen, frische Früchte und noch vieles mehr. Nur der Kaffee stammt aus der Filterkanne, Espressokapseln kosten extra.

Besonders toll ist der Fisch, der an Bord gefangen wird. Die Matrosen hängen hinten eine Leine hinaus und nach einiger Zeit beisst ein Hochseefisch an, meistens ein Thunfisch.

Ebenso üppig fällt dann die andere Seite aus. Ähnlich wie am Roten Meer muss ich vor und nach jedem Tauchgang pinkeln. Und dazwischen auch noch, das Maximum ist 10x am Tag – unglaublich, daheim reichen 2x. Das liegt einerseits daran, dass wir sehr viel trinken und andererseits daran, dass der Körper unter Wasser zusammengedrückt und damit die Blasentätigkeit angeregt wird. Wenn du nach einem langen Tauchgang von der Strömung abgetrieben wirst und dann noch einige Zeit im Wasser treibst, bis dich das Dhoni abholt, geht es sich manchmal nicht mehr aus. Daher stammt die alte Weisheit „Es gibt nur zwei Gruppen von Tauchern: die erste pinkelt in den Anzug und die zweite lügt.“

Da es Nass-Tauchanzüge sind, ist das nicht weiter tragisch.

Meine Maske ist dicht und läuft nicht an, der neue Regler funktioniert sehr gut und auch das restliche Equipment passt tadellos. Meist gehen alle tauchen, nur die junge Frau des Brasilianers lässt immer wieder mal aus, weil sie seekrank wird, vor allem auf dem Dhoni, wenn wir länger zum Tauchplatz brauchen. Die Taucherinnen und Taucher sind alle auf einem guten Niveau und es gibt keine mühsamen Zwischenfälle. Alle sind entspannt und freuen sich über die schönen Tauchgänge.

Wir tauchen in unserer 6er-Gruppe plus dem Münchner Hans, der auch mit Luft taucht. Er braucht ein bisschen mehr als wir, dafür brauchen unsere Mädels extrem wenig Luft, das ist schon beeindruckend.

Die Abende verlaufen sehr unspektakulär. Da der schon angesprochene soziale Raum fehlt, treffen sich die kleinen Grüppchen verstreut irgendwo am Boot und um 10 Uhr Abends sind fast alle schon in ihren Zimmern, vielleicht bis auf Werner, Uli und Hannes, die noch das eine oder andere Bier vernichten.

Bild 33: Zwei der Amerikanerinnen beim Plaudern

An einem der Tauchtage regnet es am Nachmittag – das ist für das Tauchen kein Problem, aber das für den Abend angesetzte Picknick auf einer Insel fällt aus. Schade, denn das ist eines der Highlights so einer Tour – mit Grillerei am Strand, Kerzen, Mondlicht und bunten Cocktails. Die zweite Kleinigkeit, die an dieser Woche nicht gepasst hat, war das Fehlen eines Walhaies – eigentlich wäre die Saison passend und unser Guide Martina hat auch zwei Tage nach unserer Abreise einen gesehen. Auch Schade, aber das ist nun einmal so beim Tauchen.

Bild 34: Regen im Paradies. Wenigstens warmer Regen.

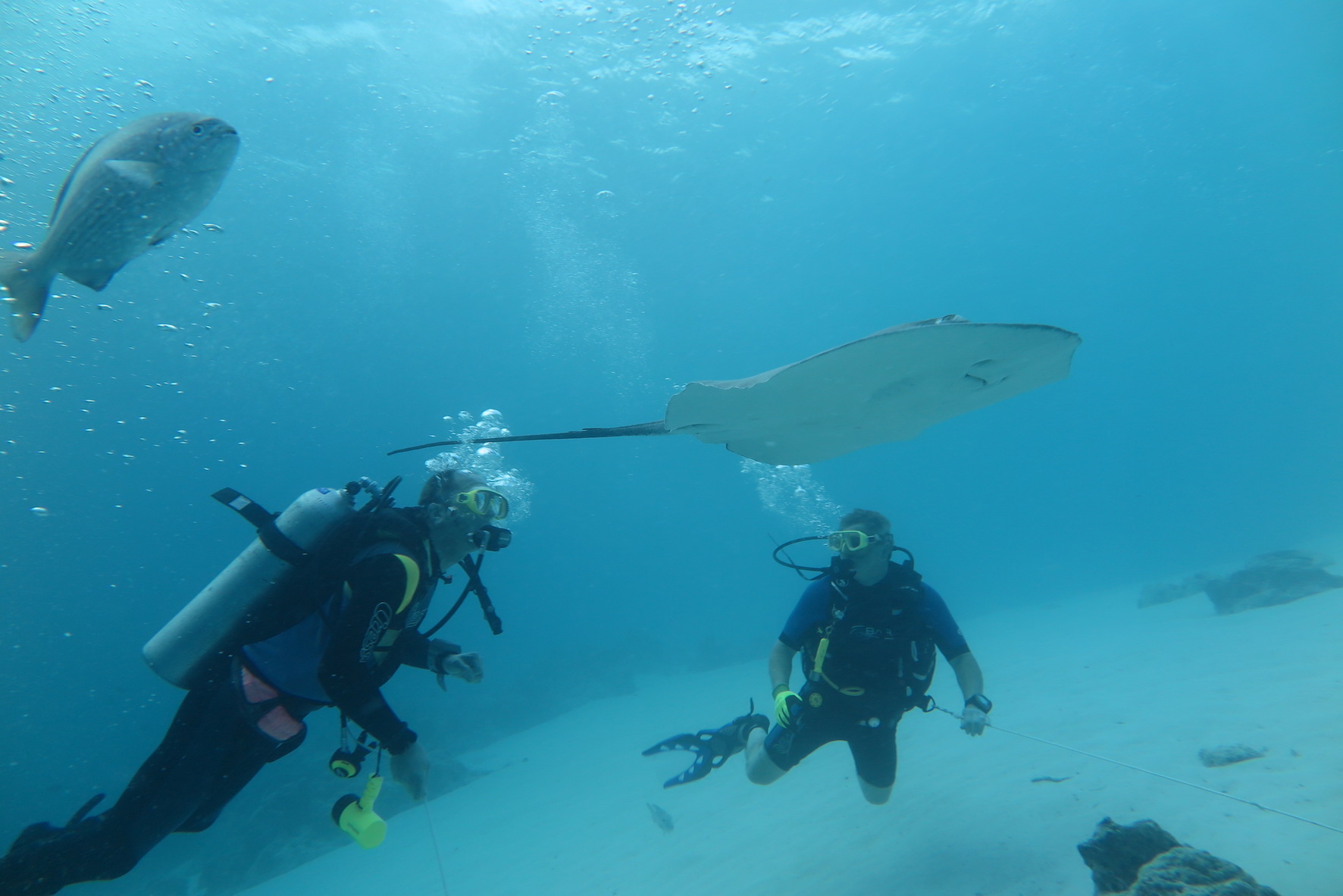

An einem Tag machen wir einen unechten Nachttauchgang, denn er beginnt schon am späteren Abend. Bei einem Ressort werden schon seit Jahren Ammenhaie angefüttert. Die kann man dort betauchen. Das ist toll, weil ich habe noch nie Ammenhaie gesehen.

Sie sind freundlich und spielen mit den Tauchern, indem sie neugierig um sie herumschwimmen, manchmal wirst du als Taucher auch leicht angerempelt.

Trotzdem bleiben sie wilde Tiere. Erst vor ein paar Wochen ist ein Unfall passiert. Am Abend sind die Schiffe beleuchtet und dann kommen hin und wieder die Haie, weil sie vom Licht angelockt werden. Eine Russin ging daraufhin zur Plattform am Heck und steckte die Finger ins Wasser. Das war keine gute Idee, denn die Haie dachten, dass dies ein kleines Leckerli wäre und schon hatte die Russin zwei Finger weniger. Martina hat uns das Foto mit den blutenden Resten der Hand gezeigt. Die Russin wird sich das wohl merken.

Bild 35: So sieht der „Nurse Shark“ aus.

Dieser Tauchgang war überhaupt toll, denn wir konnten auch noch einen großen Stachelrochen aus der Nähe sehen.

Bild 36: Ein Stachelrochen.

Am Mittwoch in der Früh bin ich schlampig beim Anziehen des Anzugs und auf einmal macht es „Ratsch“ und ich verreisse mir ordentlich das Kreuz. Das ist eine alte Verletzung vom letzten Oktober, wo ich mich danach ein paar Tage nicht rühren konnte. Diesmal ist es nicht ganz so schlimm, aber die Schmerzen sind deutlich spürbar, vor allem beim Sitzen. Meine Angst, dass ich nicht mehr tauchen kann, ist glücklicherweise unbegründet, denn genau beim Tauchen tut der Rücken überhaupt nicht weh.

Alex ist gleich nach dem Tauchgang zur Stelle und gibt mir eine erste kurze Massage des Rückens. Nach dem Frühstück gehe ich zur ihr in die Massage-Kabine und werde ordentlich durchgeknetet – zwar nur eine halbe Stunde, dafür am nächsten Tag noch einmal. Das verbessert die Lage, aber meine allgemeine Stimmung ist dadurch schon ordentlich getrübt.

Bild 37: Alex stammt von den Philippinen

Die Tauchgänge verlaufen recht ruhig und wir sehen vor allem Großfische:

Bild 38: Ein grauer Riffhai. Er ist der größte, den wir dort zu sehen bekommen.

Bild 39: Ein Weißspitzen-Riffhai. Davon gibt es eine Menge.

An einem Nachmittag besuchen wir eine Insel, auf der Einheimische leben. Das ist eher trist – Ramschläden, ein kleiner Hafen, ein paar Mopeds, viel gibt es hier nicht. Die Menschen leben vom Fischfang und vom Tourismus, zwar mitten im vermeintlichen Paradies, sehr paradiesisch wirkt es auf mich aber nicht.

Bild 40: Spaziergang auf der Insel

Lustig fand ich allein das kleine Wahlkampfbüro (Gruß an die NEOS) und das Plakat eines der letzten Kandidaten.

Bild 41: Das Wahlkampfbüro

Bild 1: Gestatten: Kandidat, für die Malediven

Unsere Guides und die ganze Mannschaft haben einen schweren Job. Erstere müssen drei Monate arbeiten und haben danach eine Woche frei. Die Arbeit dauert mehr oder weniger 24/7, hin und wieder haben sie die eine oder andere Stunde, in der sie sich ausruhen können. Sie haben nicht einmal eine eigene Kabine, sondern teilen sich eine mit einem anderen Tauchguide. Reich werden sie damit nicht und so träumen alle von einem anderen Leben. Rauf möchte eine eigene Tauchbasis eröffnen, Martina ein kleines Kaffeehaus in Italien. Interessanterweise träumen sie alle von der Selbständigkeit.

Auch der Rest der Crew arbeitet hart. Sie wohnen meist sehr weit weg, irgendwo auf einem Atoll oder in einem anderen Land und kommen manchmal nur 1x pro Jahr nach Hause. Auch ihr Verdienst ist nicht hoch, ich konnte nicht herausfinden, ob sie außer dem Trinkgeld noch etwas verdienen (die Tauchguides schon, sie haben auch keinen Verlust, wenn sie einmal krank werden).

Bild 42: Ein paar Matrosen beim Ankern

Am folgenden Bild sieht man noch den netten und hervorragenden Koch in seiner Küche. Die ist für Schiffe durchaus gut ausgestattet und relativ groß.

Bild 43: Küche und Koch

Das Trinkgeld ist quasi obligatorisch, wird aber nicht in Form einer Service-Charge aufgeschlagen, sondern am letzten Abend findet jeder Gast ein Kuvert am Bett, das er befüllen kann. Der Vorschlag beläuft sich auf 150 Dollar, aber es bleibt jedem selbst überlassen, was er/sie hinein tut.

Das wird dann zwischen allen aufgeteilt, vom Kapitän bis zum Hilfsmatrosen, vom Koch bis zum Tauchguide bekommt jeder genau gleich viel. Das soll den Zusammenhalt stärken und klar machen, dass jede(r) an Bord einen wichtigen Job macht.

Martina hat es besonders schwer, als junge, sehr hübsche Frau ist sie in einer Sonderposition. Die Crew ist ewig lang von daheim weg, das sind alles junge Männer, die in einem muslimischen Land leben, wo Frauen in der Öffentlichkeit weite, knöchellange Gewänder und Kopftücher tragen (keine Schleier). Auf einmal ist da eine junge Italienerin im Bikini. Einmal hat einer versucht mit einem Haken in ihre Kabine einzudringen. Er wurde sofort gefeuert, ein anderer dann auch noch. Die Gefahr bleibt jedoch latent erhalten. Dazu kommt noch, dass die Guides immer freundlich und gut drauf sein müssen. Und sie müssen immer Lust auf´s Tauchen haben und zwischen den Tauchgängen haben sie auch noch jede Menge zu tun. Das ist nicht einfach.

Bild 44: Meine Wenigkeit. Ich hänge gerade im Sicherheitsstop kurz vor dem Auftauchen.

Am letzten Tag gibt es nur mehr einen Tauchgang. Danach folgt das große Waschen, putzen und aufräumen. Das gesamte Equipment wird verteilt am ganzen Schiff aufgehängt und wird durch Wind und Sonne auch sehr schnell trocken. Schon schleicht sich leichte Wehmut ein, das Schiff wieder verlassen zu müssen. Jetzt wird erst klar, wie schön diese Woche war. Zugleich bin ich froh, dass ich alle Tauchgänge machen konnte und bis auf den verrissenen Rücken nicht krank wurde. Einige Gäste mussten einige Tauchgänge pausieren, drei Mal konnte ich mit meinem Wundermittel „Clarinase“ helfen, das mir schon so oft geholfen hat.

Dann treffen wir wieder in Male ein und ankern im Hafen. Die Crew ist emsig bei der Arbeit und holt neue Vorräte für die Gäste, die schon am nächsten Tag am Vormittag eintreffen werden. Der Wechsel ist immer Sonntag früh, wo die alte Partie abreist und die neue kommt. Am Schiff gibt es nur selten eine Woche, die nicht verchartert ist.

Ein Tankschiff kommt und füllt die Dieseltanks neu auf, ein anderes bringt frisches Wasser.

Im Hafen liegen verschiedene Schiffe, auch ein anderes der Emperor-Flotte, nämlich die brandneue „Explorer“ mit einem stärkeren Motor, der für andere Routen geeignet ist.

Am nächsten Bild sieht man links ein altes Tauchschiff. Es ist wesentlich kleiner und mit den modernen, großen Schiffen nicht vergleichbar. Das Schiff rechts davon war einmal ein Hospitalschiff, wurde dann von einem Russen gekauft, seitdem liegt es im Hafen vor Anker und hin und wieder übernachtet die Tochter des Russen darauf. So hat jedes Schiff hier seine Geschichte.

Bild 45: Die beiden Schiffe im Hafen

Viele Gäste fahren am Samstag Nachmittag noch auf die Hauptinsel, um sich die Hauptstadt Male anzusehen. Da Werner das schon gemacht hat und meint, dass wir absolut gar nichts versäumen, bleiben wir lieber auf dem Schiff und genießen die Ruhe. Der Abend bringt dann noch eine fette Bierrechnung für die Jungs, ich gehe aber lieber früh schlafen.

Am nächsten Tag ist wieder um 6 Uhr Tagwache und um 7 Uhr heißt es Abschied nehmen. Das Dhoni bringt uns zum Flughafenpier, wo wir wieder einmal warten müssen, konkret zwei Stunden bis zum Transfer nach Malahini, einem weiteren Ressort, in dem wir die letzten beiden Tage vor dem Heimflug verbringen werden.

Bild 46: Bald ist diese Tour Geschichte

Wir beobachten die anderen Gäste, wie sie langsam durch die Kontrolle gehen und dann verschwinden – vielleicht für immer, vielleicht sehe ich den einen oder die andere ja wieder irgendwann irgendwo.

Dem netten Hans aus München habe ich noch meine alte Tauchmaske verkauft. Er hatte eine ungeschliffene, die ihm gebrochen ist. Ich habe ihm dann meine geborgt und er hatte auf einmal gänzlich neue Taucherlebnisse. Davon war er so begeistert, dass er mir die Maske sofort abgekauft hat – sie war meine Reservemaske, die ich aber noch nie gebraucht habe.

Weil mir der Rücken vom Sitzen sehr weh tut, mache ich einen kleinen Rundgang am Pier, so weit es halt geht. Ich schlendere am Teil vorbei, wo die Domestic Flights gehen und sehe davor einen fetten Bentley stehen, mit dem die Superreichen vielleicht zweihundert Meter weit geführt werden, vom International Flight erster Klasse zum Hubschrauber oder Wasserflugzeug.

„St. Regis“ ist ein Luxusressort – nicht oberste Kategorie, aber ein paar tausend Dollar pro Nacht wird das schon kosten. Der Unterschied zwischen Reich und Wohlhabend (Billig ist das hier für niemand) wird an dieser Luxuskarosse deutlich sichtbar.

Bild 47: Der Bentley wartet auf betuchte Gäste

Dann geht es wieder rauf auf´s nächste Speedboot. Die Fahrt dauert keine 15 Minuten und schon sind wir wieder im Paradies angelangt. Die Insel ist wesentlich kleiner als Hudhuran Fushi, man kann sie in 10 Minuten umrunden, wenn man sich ein wenig beeilt.

In allen wesentlichen Punkten gleicht ein Ressort dem anderen: Kleine Bungalows mit Zimmer und Bad, Restaurant, Bars, Strand und dann noch in unterschiedlichen Ausprägungen Einrichtungen wie ein Wassersportbereich, Wellness, Fitness – das war es dann auch schon. Überall die gleichen Pflanzen, selbst das Essen ist sehr ähnlich.

Was leider auch gleich ist, betrifft einen traurigen Aspekt: die Inseln werden weggespült. Sehr gut kann man das am Restaurant erkennen, dessen Fundament schon recht brüchig wirkt und in Teilen schon zerbrochen ist. Der ansteigende Meeresspiegel führt zu ständig zunehmender Überflutung der Inseln, deren höchste Erhebung 1,5 Meter beträgt. Alles andere ist künstlich aufgeschüttet, und zwar mit Korallenblöcken bzw. Korallensand, der wiederum irgendwo auf einem Atoll abgebaut wird.

Bild 48: Erosion

Bild 49: Das Meer erobert das Land zurück

Noch merkt man nicht allzu viel – unterspülte Palmen, die aber schnell entsorgt werden, sobald sie umstürzen. Die Touristen sollen die Erosion des Paradieses nicht mitbekommen. Daher werden die Service-Teile gut versteckt:

Bild 50: Das Generatorhaus

Die neue Insel, die neben Male gebaut wird und von der man kilometerweit die Staubfahne des Korallensandstaubes sieht, der gerade aufgeschüttet wird, soll weitere 1,5 Meter höher gebaut werden als alles Bisherige. Das wird man auch brauchen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.

Sollte das Abschmelzen des Polareises sowie Grönlands noch zunehmen, könnte die Veränderung und der darauf folgende Untergang ziemlich bald passieren. Mit etwas Glück dauert es auch noch ein paar Jahrzehnte, aber das Ende ist quasi schon besiegelt. Am gefährlichsten dürfte derzeit das Auftauen des Permafrostbodens sein, der 2-3x soviel CO2 enthält, wie derzeit in der Atmosphäre ist. Wenn das entweicht, ist es sowieso vorbei mit allen Küstenregionen dieser Welt.

Die Malediven werden zu den ersten Paradiesen dieser Welt gehören, die vom Meer weggespült werden. Dass der dort stattfindende Umweltwahnsinn dann ein Ende hat, ist ein schwacher Trost. Auch die Regeneration der Korallen wird in dem dann deutlich wärmeren Meer nicht funktionieren, eher im Gegenteil. Sie werden wahrscheinlich warten müssen, bis die Verursacher der Klimakatastrophe sich selbst vernichtet haben oder gescheiter geworden sind.

Derzeit jedoch boomen die Malediven und man baut überall ein Ressort, wo es noch möglich ist. Die nächsten beiden Bilder zeigen wie das gemacht wird. Das große Schiff ist ein Transportschiff, das die Plattform mit dem Kran transportiert.

Bild 51: Das Kranschiff – registriert in Panama, wegen der Steuer

Bild 52: Der Ponton mit dem Kran

Viele neue Gäste kommen aus Indien und China, auch auf unserer Insel gibt es haufenweise junge Chinesinnen, die dadurch zu erkennen sind, dass sie seltsame Kleidung am Strand tragen und die Augen niemals von ihrem Handy nehmen. Sie starren von morgens bis abends gebannt auf den Bildschirm und tippen und wischen was das Zeug hält. Von der Insel mit ihren Schönheiten bekommen sie nichts oder fast nichts mit und ich bin fasziniert von der Radikalität, mit der sie das leben.

Bild 53: Die Chinesin mit ihrem Handy

Die Ressorts wiederum müssen den Spagat zwischen Luxus und Sparsamkeit schaffen. Das ist keine leichte Aufgabe, denn die Touristen sollen von den Maßnahmen möglichst wenig mitbekommen. Man verwendet also Öl statt Photovoltaik oder Windkraft zur Stromgewinnung, der Müll wird gelagert statt verwertet, man klimatisiert nicht durch clevere Materialien oder Bauweise, sondern mit Aircondition in billig hochgepfuschten Bungalows, deren Bestandteile industriell erzeugt werden. Statt echten Erdbeeren in den Desserts gibt es Aromen und Farbstoffe, die Früchte müssen von weither transportiert werden und sind daher meist eher unreif, wenn sie serviert werden. Es gilt Kompromisse zu schließen, aber den meisten Touristen dürfte das egal sein.

In den ganz teuren Ressorts mag das ein wenig anders sein, aber die machen nur wenige Prozent aus.

Ein schöner Urlaub geht zu Ende. Es hat sich ausgezahlt die Malediven zu besuchen, das Paradies in Not, wo man alles tut, um die Probleme von den Menschen fernzuhalten. Ich werde mir einiges überlegen müssen um den riesigen CO2-Fußabdruck, den ich hinterlassen habe, zu kompensieren.

Zum Abschluss noch einen der wunderbaren Momente auf diesem schönen Plätzchen unserer Erde. Möge es noch lange erhalten bleiben und mögen die Prognosen nicht wahr werden. Die Menschen auf den Malediven hätten es sich verdient.

Bild 54: Sonnenuntergang